在中国历史上,明朝无疑是一个辉煌的王朝,它从洪武元年(1368)至清兵入关前的1644年统治了大约276年的时间,这一时期被称为“明代”。这一时期内,明朝16位皇帝各有其独特的治理方式和政策,对于国家的发展产生了深远的影响。然而,随着时间的推移,我们注意到明朝晚年的国力出现了一系列衰败现象,这让我们不得不思考:与前期鼎盛时期相比,是不是真的存在着显著差距?

首先,让我们回顾一下明初的情况。朱元璋即位后,他通过严格的法规、改革税制以及对农业的大力支持,使得国家财政收入得到极大的增加。此外,他还建立起强大的军队,并进行多次北伐以消灭蒙古等异族势力的威胁。在他的领导下,不仅经济繁荣,而且社会稳定,人民生活水平提高。

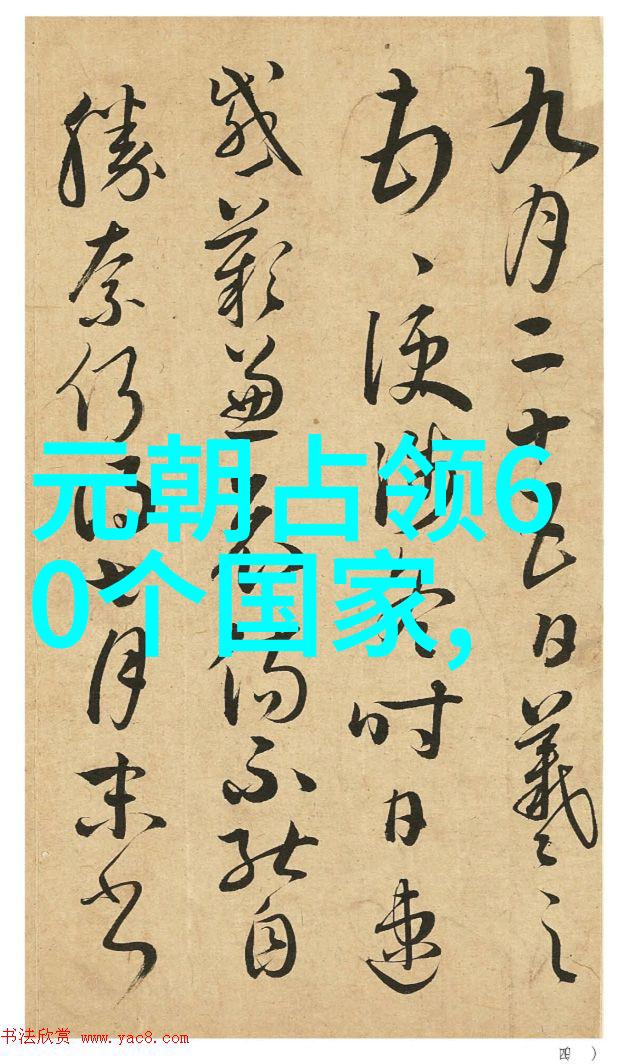

接下来,我们来看看中晚叶阶段的情况。在长江南北地区兴建了京城北京,以及其他重要城市如南京、苏州等,同时进行了一系列文化艺术活动,如文人画家们创作出的名作《山水田园图》、《花鸟虫鱼图》等。这段期间对于文化艺术界来说是一个黄金时代。

然而,从嘉靖以后开始,由于政治腐败加剧、官僚主义严重,以及不断发生自然灾害和战乱等因素导致民生凋敛。特别是在崇祯末年,当时国内外形势紧张,加之内部矛盾激化,最终导致1644年李自成农民起义占领北京,一系列连锁反应最终使得清军入关,那么可以说,在这一过程中,可以看到的是一个逐渐走向衰落的一个趋势。

总结来说,尽管在不同的历史阶段,有些方面可能看似没有太大的变化,但仔细分析起来,可以发现很多微小但又不可忽视的小变动。当这些微小变动累积起来的时候,就可能形成一个整体性的变化,比如从一种健康状态向另一种更为危险或者复杂的情形转变。而这种转变往往是缓慢而隐蔽,以至于直到某个临界点之后人们才意识到问题已经无法挽回。这正是我们的文章想要探讨的问题之一——如何去理解并预见这样的历史转折点?

标签: 元朝的历史特点 、 最真实的明朝史书 、 元朝在哪个世纪 、 为什么明清都是276年 、 大明王朝怎么灭亡的?