颠倒黑白的典故:屈原与楚国的悲剧

在古老的中国文化中,"颠倒黑白"成语源于战国时期,楚国诗人屈原的一首《九章·怀沙》。这段历史故事如同一面镜子,反射出当时社会的丑陋和贪婪,也预示着未来可能发生的一系列事件。

在那遥远的时代,一位才华横溢、深受信任的大臣屈原,因其忠诚和智慧,被任命为左徒,负责起草法令及接待诸侯宾客等重要职务。然而,他对内主张改革弊政,对外倡导联齐抗秦之策,却触动了贵族内部腐朽势力的利益,最终遭到奸臣嫉妒而被放逐。

公元前313年,当秦惠文王提出条件让楚国与齐国绝交并获得土地时,屈原极力劝谏,但他的忠言却未被听从。他被召回后,即遭到了再次流放。此刻,他不仅失去了国家,更失去了家园。在这样的痛苦中,他创作了一首名为《九章·怀沙》的诗,其中包含著名句子“变白以为黑兮,倒上以为下”,表达了他对那些肆意颠倒是非的人们的愤怒和控诉。

随着时间的推移,这个故事成了一个警世之鉴。它提醒我们,不论是在个人生活还是政治舞台上,都不能轻易地将事实颠倒,也不要盲目地追随那些混淆是非的人。当我们遇到挑战或困难的时候,就像屈原一样,要有勇气说真话,用自己的力量去改变世界,而不是顺从错误或无知。

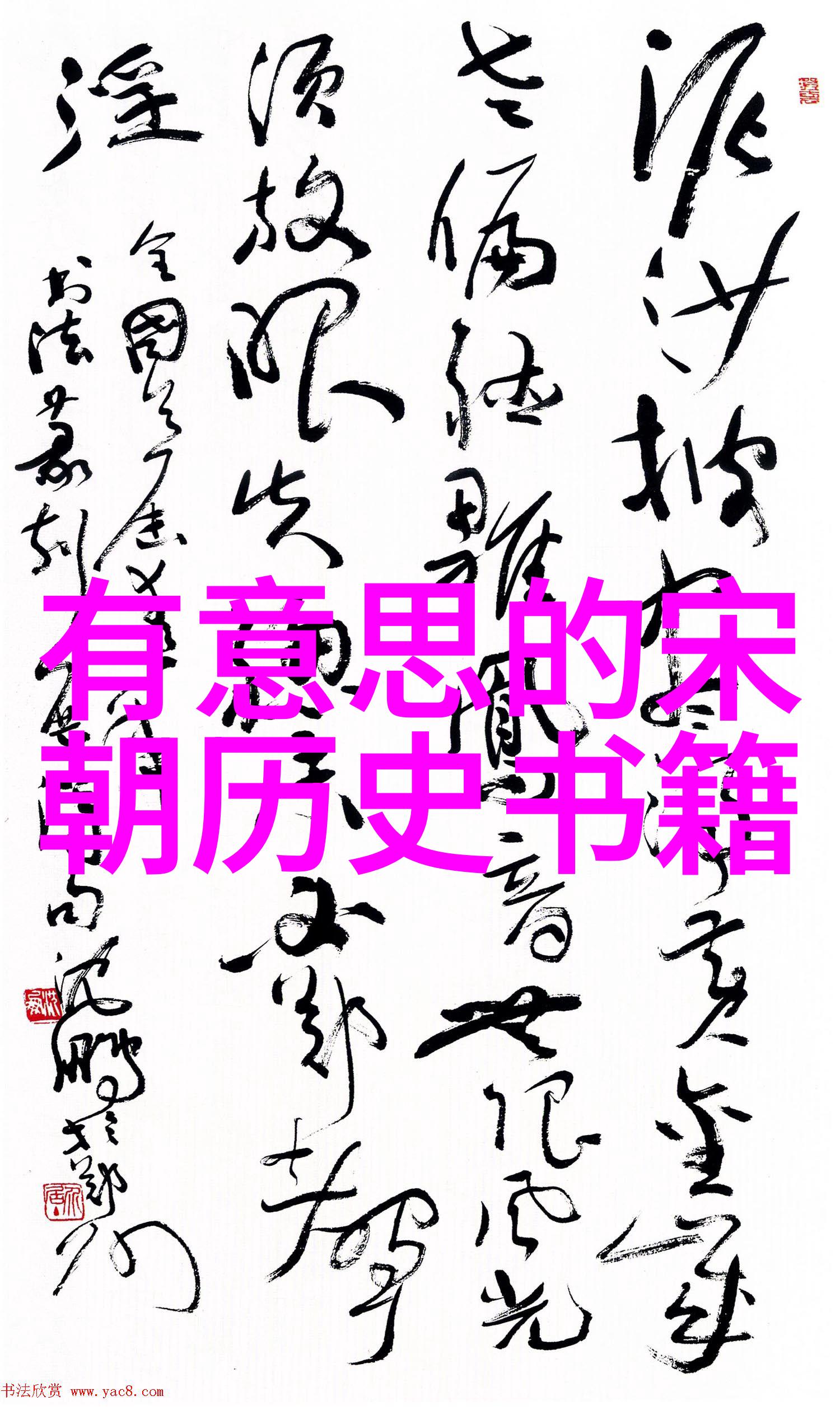

标签: 宋朝的历史文化 、 中国唯一一个千年王朝 、 中国朝代时间轴 、 如果隋朝不灭有唐朝吗 、 大明风华中的孙若微