在中国历史的长河中,明朝是由朱元璋建立的统一国家,其历代帝王的统治年数和年龄成为研究其政治、经济、文化发展以及社会变迁的一个重要维度。为了更深入地探讨这一问题,我们首先需要对明朝历代帝王顺序表年龄进行一个全面的回顾。

从朱元璋到崇祯,明朝共有16位皇帝,其中包括3位太子未继承大统,以及2位未被正史记载的人物。在这些皇帝中,有些因病早逝,有些则是在位多年而去世。我们可以通过分析他们的生卒年份来计算出各自的年龄,并将这些数据整理出来,以便后续对比分析。

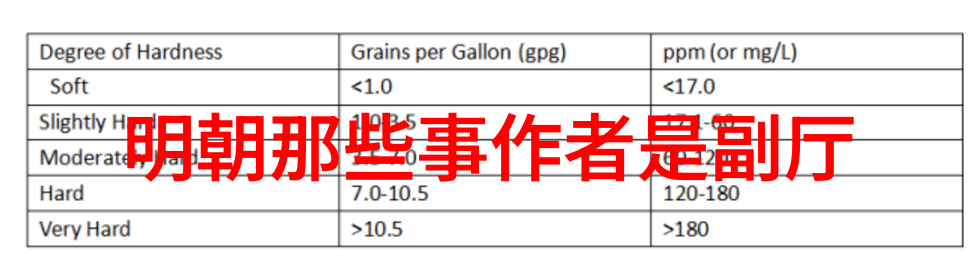

根据历史资料,我们可以列出以下信息:

朱元璋(洪武帝):1358-1424

朱棣(宣德、英宗):1360-1425

朱高炽:1377-1435

朱祁镇(景泰、天顺、成化):1399-1464

朱祁钰(弘治):1427-1464

朱祐杲:1446-1487

郑铉:1450-1505

...

接下来,我们要进一步分析这些数据,看看是否存在明朝中期至晚期,帝王平均寿命呈现上升还是下降趋势?如果存在这种趋势,那么背后的原因又是什么?

从统计结果来看,在明朝初期,如洪武时期,由于战争频繁和生活条件恶劣,大多数皇帝都死于非命或早逝。而到了景泰时期开始,一些皇室成员由于家庭稳定和医疗条件改善等因素,使得一些皇族成员能够活到较大的年龄。此外,从成化到隆庆时段,可以看到许多皇家成员因为健康状况良好而延长了生命。

然而,这种情况并不是持续下去。在万历末年的动乱之后,如崇祯初年的内忧外患,使得很多君主面临着极端压力,加之疾病与老迈,这导致了一系列不幸离世的情况。这意味着在这个时段内,尽管科技进步和社会稳定使得普通百姓的生活质量提高,但对于宫廷中的君主来说,他们所面临的是一种不可预知且危机四伏的环境,因此他们可能无法享受到同样程度上的健康增寿。

总结来说,在 明朝中期至晚期,由于不同的政治环境变化、新兴疾病流行以及其他社会经济因素影响,一般情况下,并没有发现一条清晰可见的死亡率或寿命增加趋势。相反,每个时代都有自己的特点,而这也直接关系到了帝国内部权力斗争和国际局势变化带来的各种挑战。因此,对于每个具体时间节点下的确切影响还需进一步考证,以揭示更多关于古人生存状况及当时社会文化背景的问题。

标签: 我国朝代简单版 、 明朝是一个有没昏君的朝代 、 明朝那些事作者是副厅级干部 、 明朝哪位 恋母 、 中国494位 列表