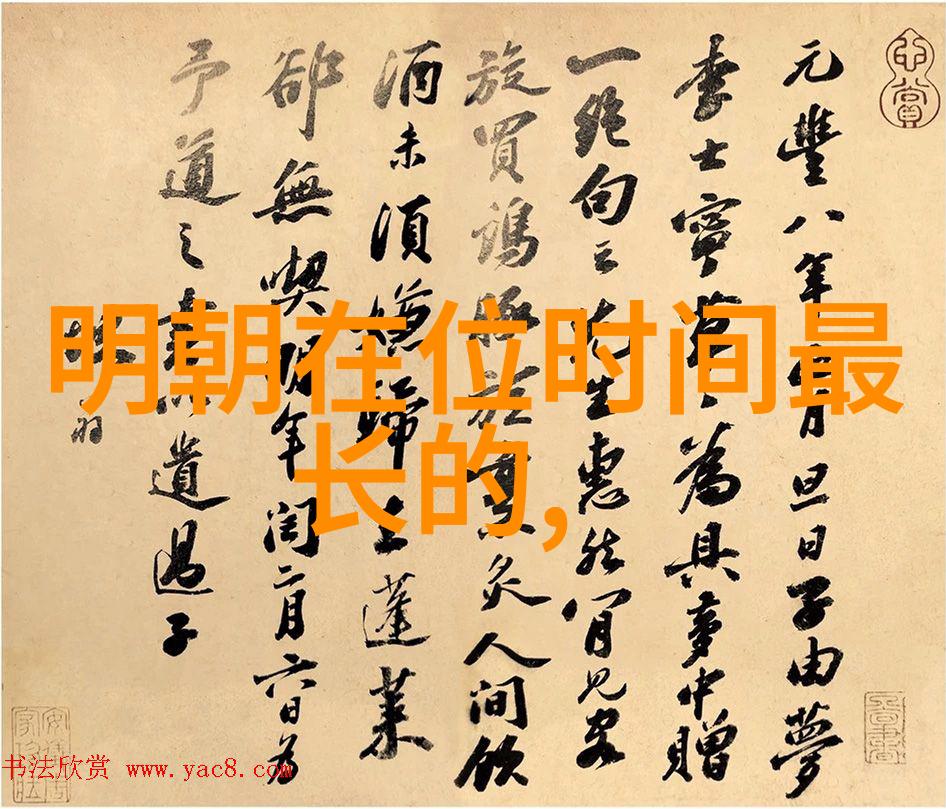

在王更新的历史小说《明朝那些事儿》中,我们可以看到,明朝时期虽然是中国封建社会的一个鼎盛时期,但是在科技领域,却并未停滞不前。相反,随着对外交往的加深和文化交流的扩大,“西学东渐”这一现象在当时产生了重要影响。

明代科技发展背景

对外开放与知识传播

明朝初年,由于朱元璋开国后实行闭关锁国政策,不少原本流通到海上的商品及知识逐渐停止了流入。但到了明成祖朱棣登基后,对外开放政策开始放宽,这为科学技术的传入奠定了基础。特别是在永乐帝(即朱棣)统治期间,他下令派遣郑和七次南征北战,并且多次派遣使团出使各国,这些活动极大地促进了中国与世界其他地区之间的文化交流。

内部因素推动科技发展

除了对外开放之外,内部因素也不可忽视。在经济繁荣、社会稳定的环境下,一些新兴力量得以崭露头角,如士绅阶层、书商等,他们通过买卖古籍、翻译图书等方式,为科研提供资金支持,同时也促进了知识分子的积极参与科研工作。此外,科举制度也是推动人才培养的一种重要手段,它吸引了一大批有志青年投身于学习自然科学之中。

西方科学思想的传播与接纳

科技工具与观念的传入

随着对西方国家尤其是欧洲文艺复兴时期科学思想的大量输入,许多新的概念和方法被引入到中国。例如,在天文学上,最著名的是意大利天文学家伽利略提出的日心说理论,而在数学上,则有几何学家如毕达哥拉斯提出的几何原理。这一系列新观念对于改善中国古代天文学的地平坐标体系,以及从直角三角开始构建整个数学体系都产生了深远影响。

术语与概念转化过程

要将这些新颖而陌生的概念融入到汉语系统中,并非易事。一方面需要通过翻译来实现,将这些词汇从一种语言转换成另一种语言;另一方面还需不断地进行阐释,以便让接受者能够理解其含义。在这个过程中,有些词汇可能会经历一些变形或误解,但这并不妨碍他们最终被接受并融入到中文文献中去。

明代科技创新实践案例分析

天文学中的望远镜发明及其应用探讨

1576年意大利物理学家喬治·德薩瓦尔發現望遠鏡,可以用來觀察星體與月亮,並且更準確地測量它們距離地球,這對於當時的人類知識界是一個巨大的突破。不久後這項發現傳至中國,被譯為「望遠鏡」。很快就有人開始製作這種裝置並進行實際測量,這一技術革命性的進展極大地提高了解天體运动规律的手段,使得中國學者能夠對宇宙進行更加精确的觀察和研究。

医药领域中的活血化瘀药物开发探索

同时,在医学领域,也出现了一系列关于活血化瘀治疗疾病的手法。这类疗法通常涉及使用某些草药或其他材料来刺激血液循环,以帮助身体排除积聚的情绪障碍,从而达到治疗目的。这种疗法虽然起源于古代,但是受到了现代医学理念影响,因此在一定程度上体现出了“西学东渐”的特点,因为它们采用了一种基于生理机制思维的问题解决方法,而非仅仅依赖经验性质或者超自然信仰作为根据进行治疗。

结论:“西学东渐”的意义与延续性考量

总结来说,“西学东渐”这一现象不仅改变了我国近现代史,而且给我们的思考方式带来了根本性的转变。在王更新先生所讲述的小说《明朝那些事儿》里,我们可以感受到那时候人们如何面对来自异域风范的心态,以及他们如何将这些新鲜事物融合进自己的生活习惯。而今天,当我们回顾这段历史的时候,我们也应该意识到无论时代怎样变化,只要我们保持开放的心态,就没有什么是不可能发生的事情。

标签: 明朝16位 顺序列表 、 中国朝代顺序完整版 、 为什么土木堡之战明朝会失利 、 宋朝国土面积460万还是280万 、 中国朝代发展史