明朝末年的经济困境

在明朝晚期,国家面临着严重的财政危机。由于战争、天灾人祸以及内外交困,国库空虚,税收不足。这不仅影响了政府的运作,还引发了民间生活水平下降和社会动荡。

经济转型的开始

为了应对这些挑战,明朝政府采取了一系列措施来进行经济转型。首先是推行新式银本位货币制度,使得纸币与金属货币相结合,以解决长期以来因过度印刷导致的人民信心丧失的问题。此举虽然缓解了一部分问题,但也带来了新的问题,如银价波动等。

货币政策与通货膨胀

随着时间的推移,明朝政府为了弥补财政赤字,不断地发行新钞,这直接导致了严重的通货膨胀。在这种情况下,即使是官方定下的银本位制也难以维持稳定,因为大量流入市场的小额纸币迅速贬值,使得人们不愿意使用纸币而倾向于使用实物支付或藏匿现金。

商业活动与贸易模式变化

在这段时间里,对外贸易变得更加重要。海上丝绸之路上的商船络绎不绝,而中国东南沿海地区尤其是广州成为一个国际性的交易中心。但此时,由于国内政治动荡和海外战争,这些繁荣并未惠及全体人民,而是一小部分富有的商人所占据的一片天地。

社会结构变迁

随着经济形态的演变,也伴随着社会结构的大量变迁。城市化进程加快,大批农民涌入城市寻求生计,同时城市贫困人口增加,加剧了城乡矛盾。而对于那些仍然留在乡村中的农民,他们则面临土地兼并、租佃关系恶化等问题。

农业生产状况与农业改革尝试

农业作为当时中国最主要产业,其生产状况同样受到政治和自然灾害影响。一方面,由于不断的地震、洪水等自然灾害造成年产减少;另一方面,由于土地兼并增多,小规模农户被迫出卖劳力或加入更大的土地主家中工作,从而进一步加剧了贫富差距。

政府试图恢复秩序但无效

为了应对这些挑战,清王朝初期采取了一系列措施,如设立“御史台”来整顿吏治,并通过修订律法来规范官员行为,以此恢复国家秩序。但由于种种原因,这些努力最终证明是不够有效,最终无法挽救衰败之势,只能眼睁睁看着大乱发生。

结论:从盛到衰再至灭亡

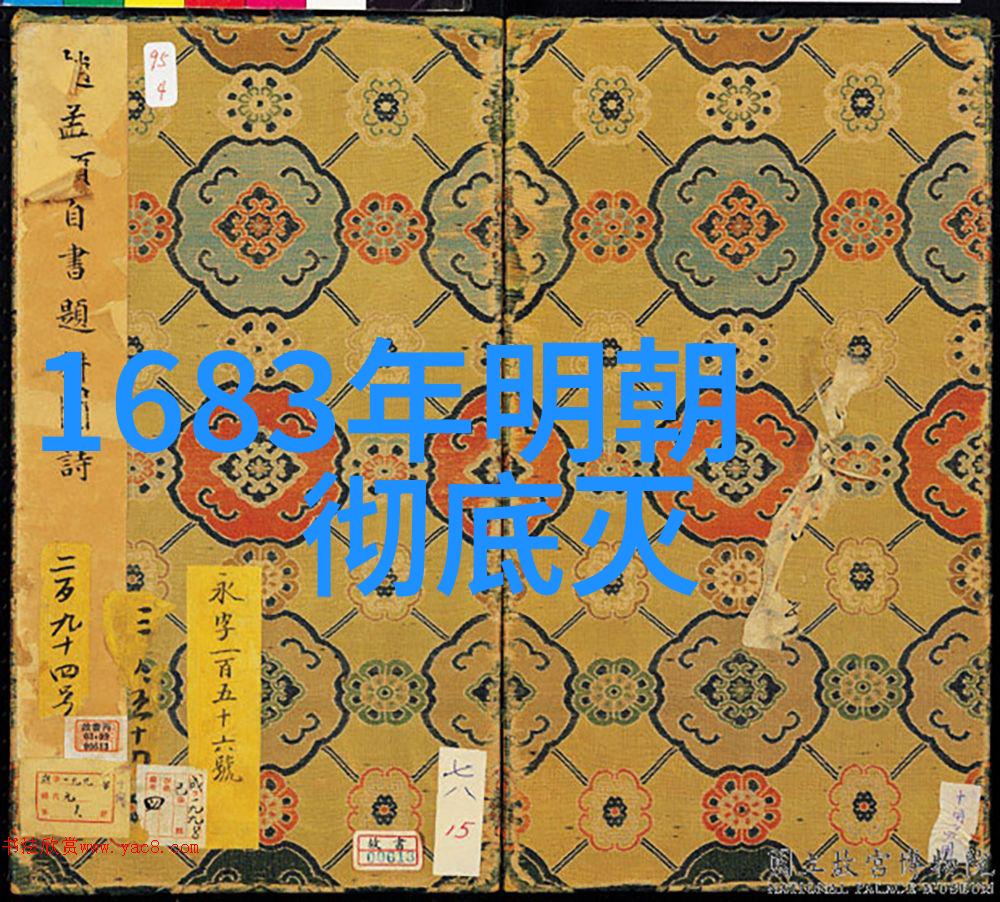

总结来说,在明清交界时期,那些原本为保障国家稳定的政策逐渐失效,最终导致整个帝国走向崩溃。这一过程充分说明了一个由盛转衰历史事件背后的深刻原因——即缺乏适应时代发展变化的心理素质和必要行动能力,以及中央集权体制自身固有局限性所致。

标签: 大明风华朱瞻基托孤 、 元朝至正初年的大事件 、 明朝那些事儿全集有声小说 、 明朝都有哪些 、 元朝著名人物和事件