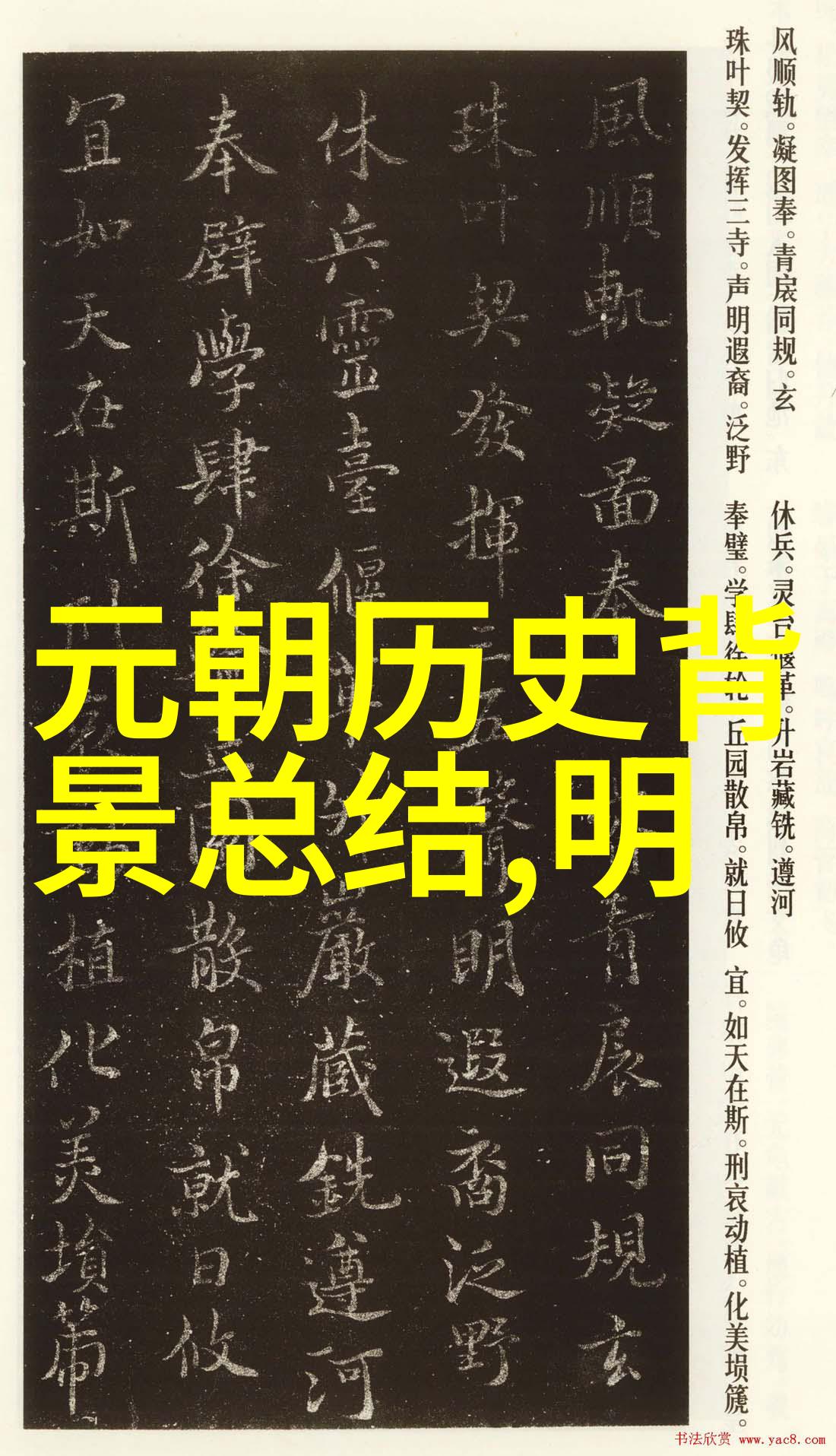

在中国历史的长河中,年号是对某一朝代统治时期的一个标记,它不仅仅是一个时间概念,更是一种政治、文化和社会生活的象征。元朝作为一个由蒙古族建立的全国性王朝,其年号变迁也是一个反映了当时政治斗争激烈、社会动荡不安的时代特征。

元朝最早由忽必烈称帝,改元为大德,自至正二年(公元1328年)开始使用“至正”作为国号。这一时期,由于忽必烈晚年的政权稳固,加之内部并无显著大的动荡,因此这一时期被认为是元朝较为稳定的阶段。但随着时间推移,特别是在明太祖朱棣篡夺皇位之后,对元末年的重新评价和解读逐渐展现出复杂多样的面貌。

到了明初,即洪武三年(公元1370年),朱棣正式更换国号为“大明”,这实际上意味着他宣布结束了以往的“大都”、“大宁”等名称,并且打破了原有的军阀割据局面,以自己为中心构建起了一片新的天下。在这个过程中,“洪武”这个年号成为了一种新的起点,也标志着一个新时代的开端。

然而,在这段时间里,我们可以看到更多关于人物力量与政治斗争的一面。例如,在洪武初期,因为朱棣需要巩固自己的地位,他采取了一系列措施来巩固中央集权,如整顿户籍制度、废除旧制法令等,这些都是为了确保国家统一和强化自己的统治基础。在此期间,还有许多地方官员因其忠诚或才能而得到提拔,而一些可能会因为同情或支持过前的军阀而遭到牵连,这些事件都直接影响到了当下的行政管理体系以及后续政策走向。

此外,当我们进一步探究这些变迁背后的原因,我们也可以发现,那些能够影响到国家命运的人物,他们通常拥有极高的地位或者广泛的人脉资源。而他们之间相互之间所产生的情感纠葛、利益冲突,以及各自对国家未来战略规划上的不同看法,都会通过各种方式体现在历史上——如通过改变国名,从而在一定程度上决定了整个民族甚至世界的大势变化。

因此,可以说,无论是在过去还是未来,无论是从宏观角度还是微观层面,只要涉及到人心和权力掌握者,就难免会出现这样的情况:人们利用手中的筹码去进行博弈,一旦博弈结果符合某个人的意愿,那么这一切似乎都是顺理成章的事情。而对于那些并不掌握实权的人来说,他们只能在旁边默默地看着,偶尔发表几句评论,但真正左右历史的是那些占据主导地位的人们。所以,当我们回顾历史的时候,不妨从更加深入细致的地方去寻找答案,而不是简单地将所有事情归结于偶然性。如果这样做,我们可能就会发现,那些看似平静无波的事实背后隐藏着怎样复杂的心机游戏。