万历长夜的沉思

在历史的长河中,明朝曾经繁荣昌盛,如同一颗璀璨的明珠,照亮了中国古代文明的辉煌。然而,这个辉煌背后隐藏着一段复杂而痛苦的转折点——万历长夜。

从嘉靖到隆庆,再到万历,一系列内部矛盾和外部压力共同作用,使得这个朝代开始走向衰败。在这期间,政治腐败、经济困难和社会动荡成为常态。国库空虚,官员贪污不已,对民众造成巨大的压力。而此时,外患也如影随形,从日本、蒙古到尼瓦赫等民族不断侵扰边疆,为国家带来了无尽忧虑。

崇祯之乱:末路之作

尽管明朝还维持了一定时间,但内忧外患使其日渐凋敝。到了崇祯年间(1627-1644),明朝已经是垂死挣扎。在这一时期,无数奸臣篡权、宦官专政,使得中央政府失去了有效治理国家的能力。同时,由于农民起义军如李自成领导的大顺军势力的崛起,加上满清入关,更是加速了明朝灭亡的步伐。这段时间,被称为“崇祯之乱”,标志着一个时代结束与另一个时代开始之间的一道分水岭。

南京落城:最终悲剧

1631年4月5日,在一次短暂但惨烈的战斗之后,大顺军攻破了南京城。这座城市曾经是帝国的心脏,现在却变成了战火覆盖下的废墟。南京落城,不仅意味着皇帝被迫逃离都城,更象征着整个帝国正在迅速瓦解。此刻,每个人心中都充满了恐慌与绝望,而那些曾经雄霸天下的士兵们,只能眼睁睁看着自己的家园化为灰烬。

文化遗产遭受摧毁

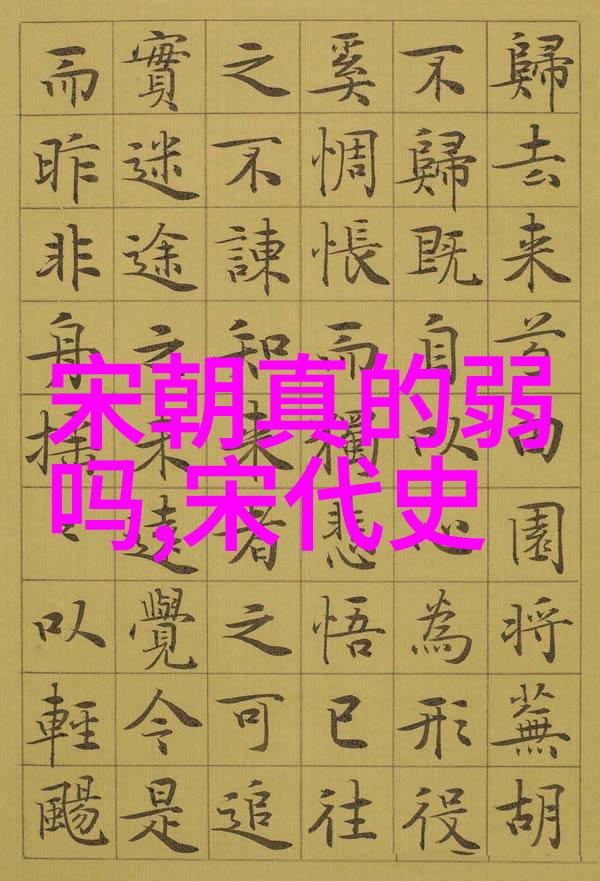

在这场灾难性的战争中,无数珍贵的人文物质遭受损失。一批又一批学者、书法家、画家被迫流离失所,他们携带着对文化传统深厚的情感,在漫漫征途中寻找新的栖息地。而这些艺术品和文献,也因此幸运地免遭彻底摧毁,它们将来成为研究历史真相的手段之一。但对于当时普通百姓来说,他们更关心的是如何生存下去,而非那些高雅的事物。

最后抵抗:何去何从?

面对如此严峻的情况,有些人选择继续抵抗,有些则选择投降或逃离。大多数人只能求助于宗教信仰以寻求精神上的慰藉。而一些勇敢的人,则像宋应星这样的科学家,用知识和智慧来记录下即将消逝的一切,以确保未来世代能够了解过去。而那些仍然坚守至最后的人,或许在某种程度上,他们的心灵更加坚韧,因为他们知道自己并没有放弃过追求正义与平衡的地位。

总结:

作为世界上第一个使用纸张进行印刷书籍的大国,当它陷入这样一种状况时,其影响远超地域限制。今天,我们回顾这段历史,不仅要理解为什么这样的事情发生,还要思考如何防止类似事件再次发生。这就是我们学习历史的一个重要原因——让我们不要重蹈覆辙,让我们的文明永恒而不朽。