在中国文化的长河中,诗词是承载着民族精神和地域特色的一种艺术形式。河南省作为古代七大文教中心之一,其文化底蕴丰富、历史悠久,对中国传统文学产生了深远影响。河南诗词不仅体现了作者个人的情感和思想,更是反映了当时社会经济发展水平、民风民俗以及自然景观等多方面的内容。其中,“中原之韵”这一概念,是对河南诗词特有的美学理念和文化内涵的一种概括。

首先,我们需要明确“中原”一词在历史上所指的是哪一个区域。在不同的时期,“中原”可能包括今天的陕西、山西、山东等地,但在地理意义上,它通常指的是黄河流域北岸地区,其中以今河南省为核心区域。这片土地自古以来就是中华文明的发源地,承载着丰富的人文物质财富。

接下来,让我们来探讨一下“之韵”的含义。“韵”,在音乐与音韵学上,是一种节奏或音调模式;而在文学作品尤其是诗歌里,它则常常用来形容语言的节奏感和旋律性。在这里,“之韵”意味着某种特殊的声音色彩或者旋律,这声音色彩或旋律又有其独特的情感表达方式,即使是在千百年后的今天,也能让人感觉到那份遥远而熟悉的情怀。

现在,让我们把这些概念结合起来,看看《水调歌头》中的这段:

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

这首唐代著名的咏春小令,由宋代画家米芾所题,可以说是一幅浓墨重彩的小品画,用几笔就勾勒出了一幅生动活泼的人物场景,同时也给读者带来了强烈的情绪共鸣。从此,我们可以推断,在“中原之韵”的构建过程中,不仅要考虑到语句本身,还要涉及整个语境,包括但不限于作者背景、创作时间等因素。

然而,将这样复杂且多层次的心灵世界通过文字表现出来,并不是易事。而对于那些懂得如何将心意转化为文字并且能够将这种转换融入到了他们作品中的作家来说,他们其实是在用自己的方式去诠释那个时代所有关于生活、希望与梦想的事情,而这样的诠释正是构成了我们后来所说的“代表性的”。

例如,《滕王阁序》,这是北宋时期著名文学家范仲淹写成的一篇序言,全文如下:

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

先图报国事,而后问私门。

此诚君子也!彼何人也?

夫唯君子,无终始;有终始,无往复;

既往者知来者;知来者,不处其间。

这个短短几句话,却包含了无数深刻的人生哲理,如同一盏灯塔照亮迷茫的大海,为历届读者提供了无尽的话题供他们去探讨去思考。此外,还有一些其他如《登鹳雀楼》、《游园不值》等,都具有极高的地位和影响力,每一句都像是凝结出了永恒不变的事实象征,有时候甚至被人们视为道德榜样,以至于即使过很长很长的一段时间之后,那些经典依然能够触动人们的心弦,让人们重新审视自身生命价值与追求方向。

总结来说,“代表 河南文化 的诗词”,就像是一个神秘的地方,它每一次打开,都会向你展示出新的面貌、新鲜的故事。你可以从它里面听到过去的声音,你可以看到未来可能存在的风景。但最重要的是,当你站在这个地方的时候,你会发现自己已经成为那个故事的一部分,一起走过这个充满智慧与勇气的地方——你的心灵世界,就这样被点燃了。

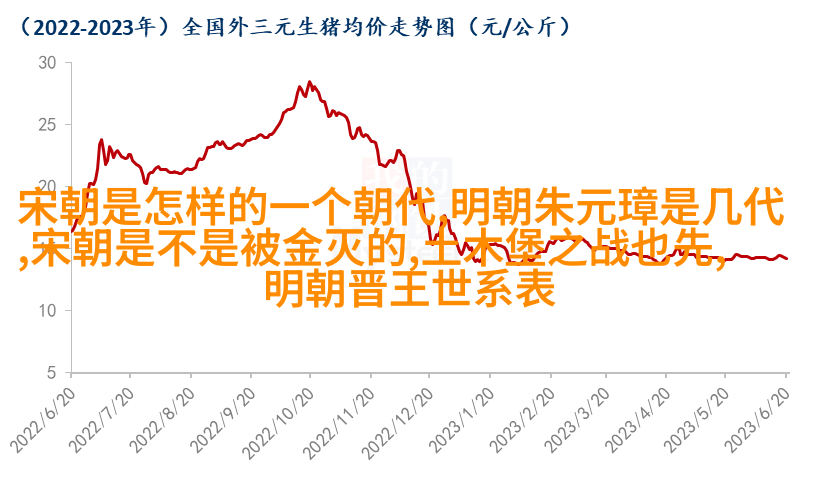

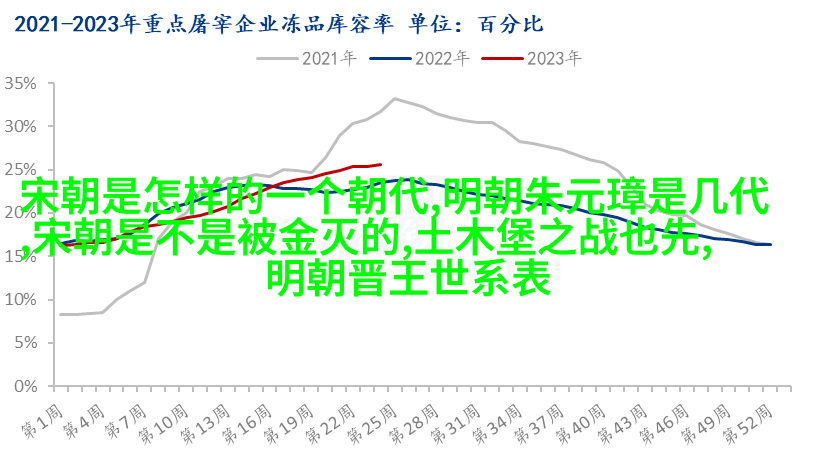

标签: 明朝朱元璋是几代 、 宋朝是不是被金灭的 、 宋朝是怎样的一个朝代 、 明朝晋王世系表 、 土木堡之战也先