在中国历史的长河中,明朝与清朝是两大鼎盛时期,它们各自展现了独特的文化、政治和社会特色。然而,当我们谈及“垃圾”这一词语时,往往会引发人们对于这两个朝代治理效率、文化传承等问题的深入探讨。那么,我们是否可以将“垃圾”这一概念应用于对比分析这两个朝代呢?在这个基础上,我们还能从文明冲突角度出发,对它们各自维护社会稳定的方式进行深入研究。

文化传承与变迁

首先,从文化层面来看,明清两代都有着自己的文化特色。在明朝,一方面推崇儒学,另一方面也存在民间信仰如道教、佛教等。这些多元化的宗教信仰在一定程度上促进了社会上的交流与融合,但同时也带来了宗教内部的分裂和外界对其态度不一,这直接影响到了国家政策和民众生活。

而到了清朝,由于满洲族人的统治,他们推行了一系列相对严格的宗教政策,如禁止基督徒使用汉字进行传播,以此来控制宗教活动并保持政权稳定。不过,这种政策也导致了一些民族之间关系紧张,加剧了内外部压力。

政治制度与效率

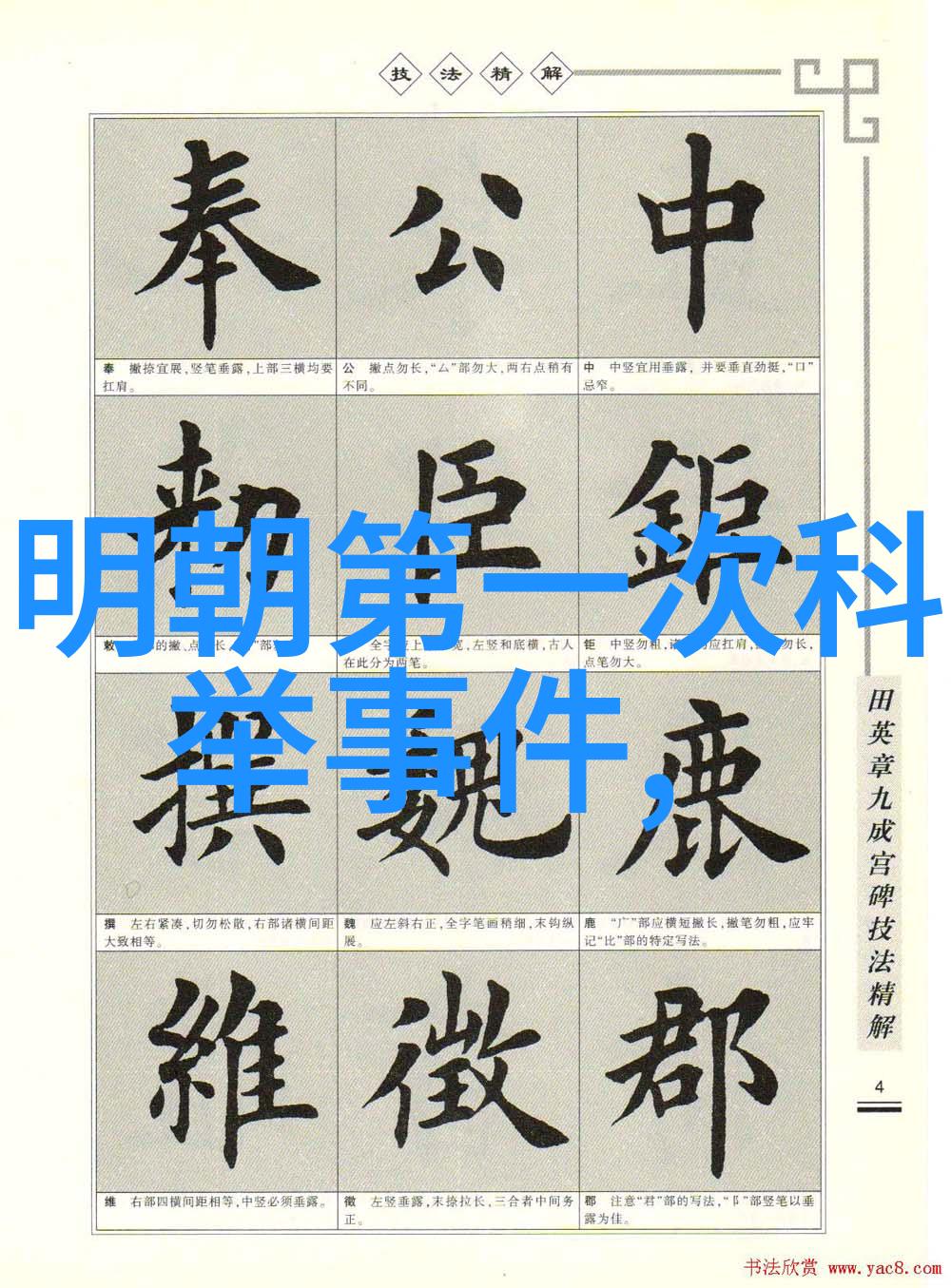

接下来,从政治制度来看,明朝虽然建立了一套较为完善的人事考核体系,如科举考试,但却因为腐败泛滥以及中央集权过强导致地方官员失去监督之手,最终造成了严重的问题,如洪水猛兽之类的情形频发。而且由于财政状况不佳,使得国库空虚,不利于国家建设和发展。

而清朝则采取了一些改革措施,比如废除科举八股文,让更多人才能够被选拔出来。但是在实践中,由于皇帝自身观念有限,以及部分官员保守思想阻碍创新思路,所以实际效果并不尽如人意。此外,由于满洲人的统治加剧民族矛盾,也让国内其他民族产生一定程度的心理隔阂。

经济发展路径

再者,在经济发展方面,虽然两代都有其成功的一面,但也有显著差异。在经济管理上,明末出现了大量土地兼并,大地主控制大量土地资源,而小农户则处境艰难,这直接导致贫富差距加剧,并最终影响到整个社会秩序。反观清初,则通过改良税收制度(如三白法令)减轻百姓负担,同时通过兴办工商业促进经济增长。

社会结构变化中的贫富差距问题

最后,在当时所处的历史背景下,与之相关的问题也是很值得关注的地方。在社会结构变化中,无论是哪个时代,都伴随着贫富差距问题。这一点在早期农业社会里尤为突出,因为劳动力的供给有限,每个人获得食物或其他必需品必须依赖自己劳动成果或家庭所有的地产。而随着时间推移,不同地区间因生产力水平不同而形成区域性差异更大,因此更加需要政府介入以平衡这种情况,有助于实现更广泛的人口分布和较均匀的人类福祉条件。

综上所述,可以看到尽管每个时代都有其不足之处,即使称某一时代为“垃圾”,但要全面评估一个时代,还需综合考虑该时代所有因素。这就像评价一个人一样,要考虑他的一生,而不是仅凭一次行动。如果单纯用“垃圾”这样的词语去评价,那么我们可能忽视了解决当前问题的手段,也忽略了解决未来挑战的手段,更重要的是,我们可能不会从错误中吸取经验,以便向前看,将我们的努力集中在解决真正的问题上。

标签: 大明战神是褒义还是贬义 、 明朝 都是朱棣一脉吗 、 中国历史时间一览表 、 慈禧的带刀侍卫都有谁 、 嘉靖为什么传位给裕王