明代是中国历史上一个非常重要的时期,标志着中国进入了封建社会的鼎盛时期。在这段时间里,皇帝们为了纪念某些重大事件或者作为其统治理念的一种体现,常常会更换自己的年号。这些年号不仅反映了当时的政治、经济和文化状况,也为后世研究提供了丰富的材料。

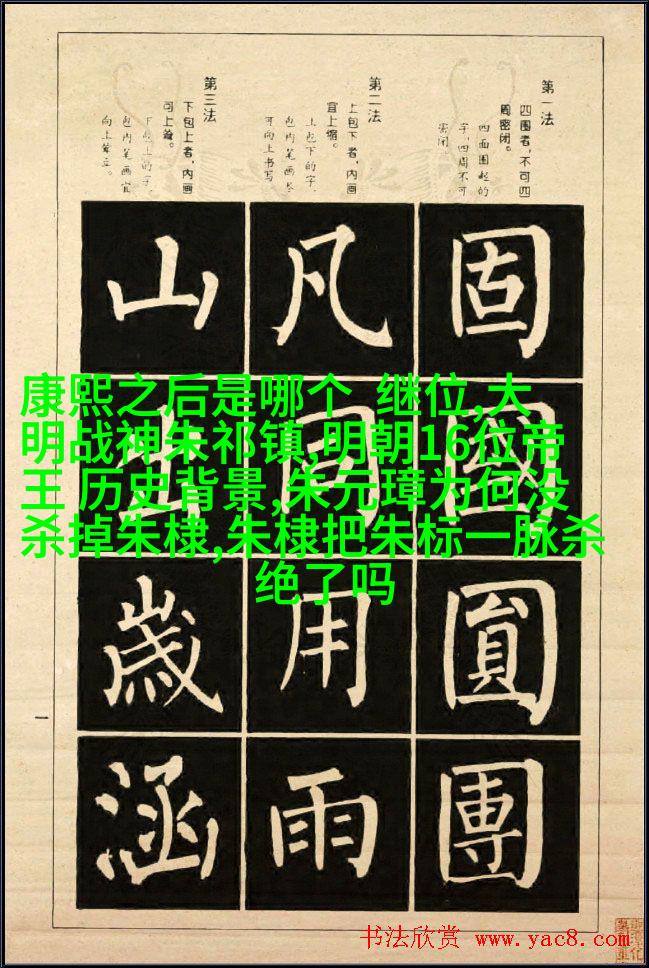

首先,我们需要了解的是明朝帝王年号顺序表,这是一个详细记录了从朱元璋到崇禎年的所有年号及其对应的皇帝名称和在位时间的表格。通过这个表格,我们可以清晰地看到每个皇帝更换年号的情况,以及这些变化背后的原因。

接着,我们可以分析每个皇帝更改年号的时候的情景。例如,朱元璋即位初期使用“洪武”作为自己的年號,这与他建立新朝的心态相符。而到了晚期,他又采用“宣德”,这可能是因为他希望借此来修复国内外局势,并给予自己新的形象。

再者,从不同的皇帝更改年的动机中,可以看出他们对于国家发展有着不同的理解和追求。比如,在正统、天顺两朝,由于战乱频发,他们采用简化文字和减少官职等措施,以此来减轻人民负担,缓解民怨。但到了成化末叶、弘治初年的转折点,因为连续多年的战争消耗导致国库空虚,加之内部矛盾激化,因此采取了一系列改革措施以维持政权稳定。

同时,从不同地区对同一事件命名方式也能反映出当时社会文化层面的差异性,如在南京及江南地区被称作“大礼”,而北方则称之为“大事”。这种地方差异进一步证明了明朝虽然实行中央集权,但实际上还是存在一定程度上的区域自治或说地方特色的存在。

另外,对于那些短暂使用过几十天甚至几个月就被废除的特殊年份,也值得我们深入探讨。这类情况往往伴随着宫廷变动、大臣斗争或者其他政治危机,一旦出现问题,便迅速推翻原来的政策,以适应新的形势。此种快速变动显示出了明朝君主对于自身权力的敏感度,同时也是对内忧外患所做出的反应方式之一。

最后,不可忽视的是一些特殊情况下的命名,如因自然灾害而改用新名,或是在庆祝某些胜利之后,更换为具有象征意义的名字。这不仅能够让我们了解那时候人们面临的问题,还能看出他们如何通过这些手段去影响公众心态并加强自己在民间的地位认可度。

总结来说,每一次修改或更换都是一次政治信仰与实践之间紧张关系的一个缩影,它揭示了一个时代背景下帝国如何调整其内外政策以保持长久稳定的状态,而这些信息无疑对于现代学者进行历史研究至关重要。

标签: 大明战神朱祁镇 、 朱元璋为何没杀掉朱棣 、 康熙之后是哪个 继位 、 朱棣把朱标一脉杀绝了吗 、 明朝16位帝王 历史背景