满清盛衰:荣耀与衰败的双重奏鸣

在中国历史长河中,大清朝是最后一个封建王朝,也是由汉族和蒙古族联姻建立的一个多民族国家。它的崛起标志着中国进入了一个新的发展时期,然而,这段辉煌与衰落交织的历程也留下了深刻的反差。

大清朝的兴起

1636年,努尔哈赤在沈阳宣布建立后金,开启了大清朝的征服之路。崇德皇帝继位后,将国号改为“大清”,并于1644年入主北京,这一举措标志着明朝灭亡,大清正式成为中华帝国。在顺治帝、康熙帝等一系列明智而有远见的君主统治下,大清迅速扩展疆域,对内实行严格中央集权,对外实施平衡外交政策,不断加强对边疆地区控制,最终形成了一片繁荣昌盛的大好河山。

盛世风光

随着时间推移,大清逐渐达到鼎盛。大量文字记载、绘画作品和文献资料都证明了这一点。在文化艺术领域,大量书籍出版,学者们争相著述;文学作品如《红楼梦》、《三国演义》等成为了传世佳作;建筑上,如紫禁城、圆明园这样的宏伟建筑群体现出了一代人的奢华生活。而科技方面也不甘落后,比如火器、大炮等军事技术的大规模使用,使得大 清军队在世界各地战场上占据优势。

制度与秩序

政治上,大臣们通过科举考试被选拔出来担任重要职务,他们需要遵循严格的人事考核制度,并且要不断学习以保持自身素养。这使得整个官僚体系变得更加稳定和高效。此外,《御史台》的设立也保障了政府运转中的监督与纠错机制,从而维护社会秩序不致发生大的变动。

民生福祉

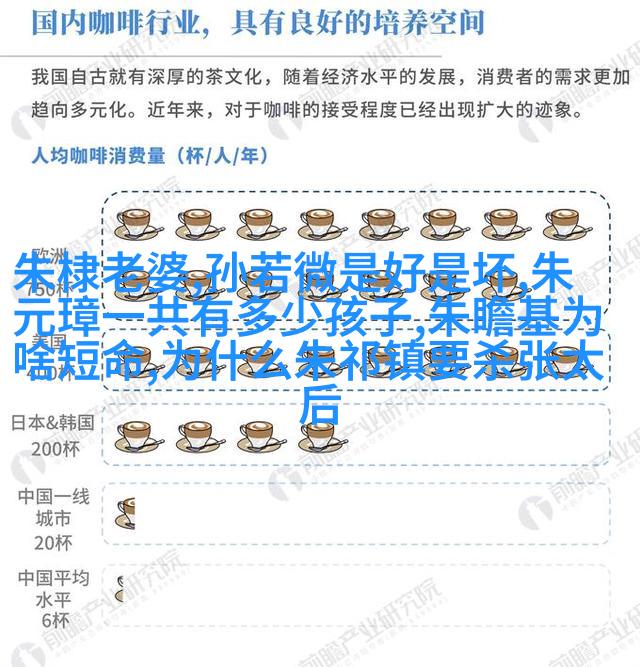

经济上,以农业为基础的大陆内部生产力得到极大的提升,一些地方出现过丰收,而对外贸易也是显著增长,如丝绸、茶叶、高丽梧桐木材等产品出口到世界各地,为国家带来了巨额收入。此外,由于天然气源较丰富,加热设备发达,所以室内照明非常普遍,即便是在冬季夜晚依旧温暖舒适。这些都是当时人们日常生活水平提高的一种体现。

但是,与此同时,在这个看似完美无缺的大背景下,还有一股潜流在悄然胁迫这份太平:

隐患累积

从内政来看,无论是科举制度还是御史台,都存在一定程度上的腐败问题,以及对于农民阶级越来越沉重的地租负担,使得一些人心开始摇摆。但是由于官方压力巨大,再加上监察系统相对完善,这些问题并没有引起广泛关注或直接爆发,因此它们被埋藏起来,成为未来的危机因素之一。

从国际角度来说,那个时代虽然科技进步,但同样存在一些不可预测因素,比如西方列强正在逐步崛起,它们对于亚洲市场抱有强烈渴望,同时他们自己也正经历工业革命,这两者之间即将产生一次影响深远的人类历史变革。这一点在当时可能还不是很清楚,但其潜伏力量却不可忽视。

随着时间推移,我们发现尽管“满”、“青”、“盛”、“衰”的字面意义似乎指向不同方向,但实际上它们构成了一个完整且微妙的情感线索——一种关于人类文明永恒追求与短暂毁灭之间紧张共存的情感线索。这是一种反差,是一种悲剧,是我们今天所能理解但又无法挽回的一幕故事。而这就是“满清盛衰:荣耀与衰败的双重奏鸣”。

标签: 孙若微是好是坏 、 朱棣老婆 、 朱元璋一共有多少孩子 、 为什么朱祁镇要杀张太后 、 朱瞻基为啥短命