引言

明朝末年,随着农民起义的不断蔓延和内部政治斗争的加剧,明朝逐渐走向衰败。1644年,李自成领导的农民军攻破北京后,明思宗被迫出逃南京,最终在同年五月自杀身亡。接着,吴三桂率领满洲八旗军队入关,并最终建立了清朝。这段时间里,中国社会面临着前所未有的动荡与变革。本文将从社会经济两个方面来分析这段历史时期的情况,以便更好地理解这一转折点。

一、社会结构的变化

在李自成领导下的农民起义中,大量贫苦农民获得了武器和组织,这对传统封建秩序构成了严重威胁。起义军虽然没有形成一个稳固有效的中央政府,但其行动却打乱了整个国家的行政管理体系,使得地方官员和士绔子弟的地位受到冲击。在这种情况下,不少士绔子弟纷纷投靠满洲贵族,而这些贵族则利用此机会进一步巩固自己的力量。

二、经济状况分析

由于长期战争以及内忧外患,明朝晚期的经济状况极为不佳。财政收入大幅减少,加上连年的战乱造成资源枯竭,使得国家难以维持正常运作。此外,由于反复征战,一些地区甚至出现荒废田地、人口流离失所的情况,这直接影响到农业生产力,从而导致粮食供应紧张,为后续政局提供了更多动荡因素。

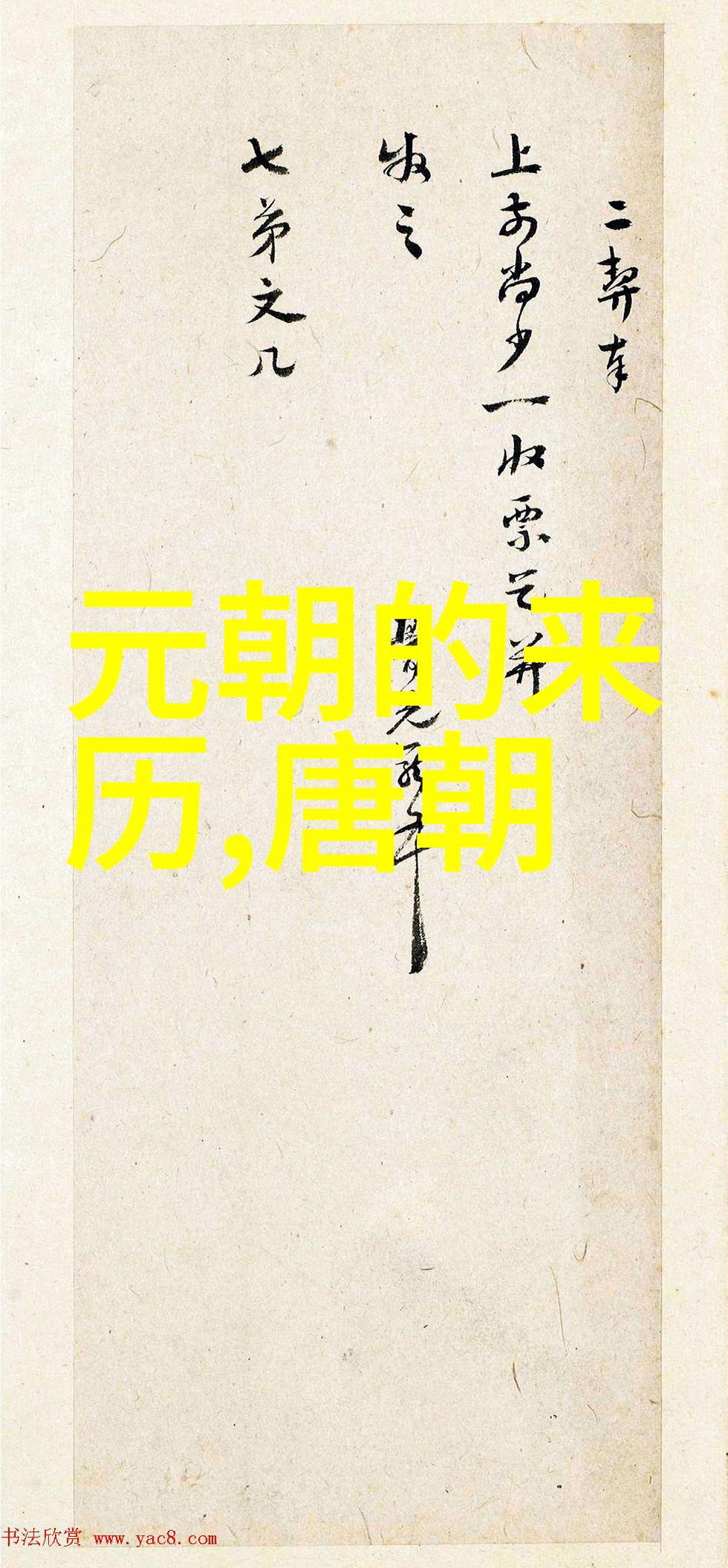

三、文化艺术界面的变化

随着政治形势的变化,一些文学家和艺术家开始寻找新的表达方式,他们通过作品来反映当时的人间疾苦与国情危机,如唐寅等人创作了一批具有深刻批判性质的小说,如《聊斋志异》、《红楼梦》等,这些作品对于揭示当时社会问题有着重要意义。

四、民族融合与文化交融

尽管清兵入关标志着汉族政权结束,但同时也标志着汉族文化与满洲文化之间开始了一场深刻的大融合过程。在这个过程中,不仅是政策上的调整,也包括语言交流、服饰习俗等多种层面的交融。此外,对于部分知识分子的态度也有所转变,有人选择抵抗,有人则选择适应或合作,以求生存下去。

五、中西方交流中的挑战与机遇

随着新兴势力的崛起,与之相关联的是对传统文化进行重新审视的问题,以及如何在保持本土特色的同时吸收外来的智慧进行发展成为一个重要议题。这一时期,是中国接触西方科学技术并开始学习西方治国理念的一个关键阶段,但同时也伴随着思想观念上的冲突和挑战。

结论

总体来说,在李自成领导下的农民起义爆发之后到清兵入关之前,是中国历史上一次重大变革的时候。这期间,无论是从政治结构还是经济状况来看,都经历了前所未有的巨大波动。而这些波动不仅影响到了当代,还对后世产生了深远影响,为我们了解中华民族近现代史提供了宝贵信息。