在中国的悠久历史长河中,明朝是一个光辉灿烂的时期,它以其繁荣昌盛、文化鼎盛而著称。然而,在这个繁华背后,也隐藏着不少复杂的情感和深刻的社会矛盾。正是这些情感和矛盾,使得一句看似简单的诗句——“明朝明朝待明朝只愿卿卿意逍遥”——展现出丰富多彩的人文关怀。

朱元璋时代:权力的起点与忧国忧民

自建都城南京至晚年,朱元璋即位后,推翻了蒙古人的统治,并建立了汉族政权。他在政治上采取了一系列措施,以巩固自己的地位,比如加强中央集权、设立九卿等机构。但是,这些措施也导致了严格的控制和监视,每个人都必须对政府负责,不敢有丝毫独立思考。

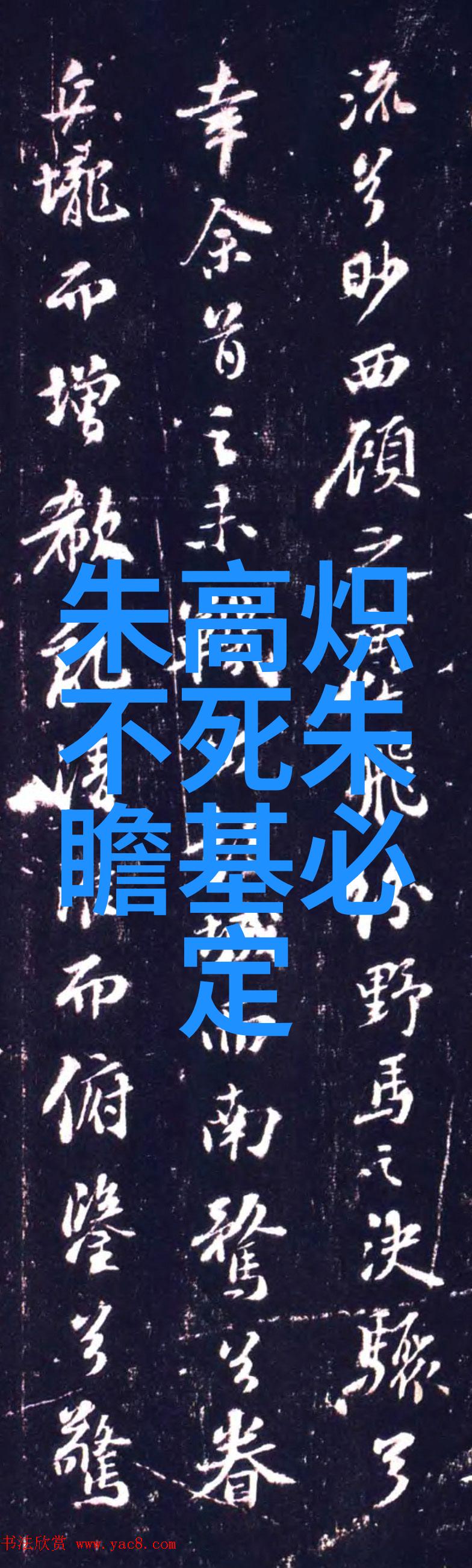

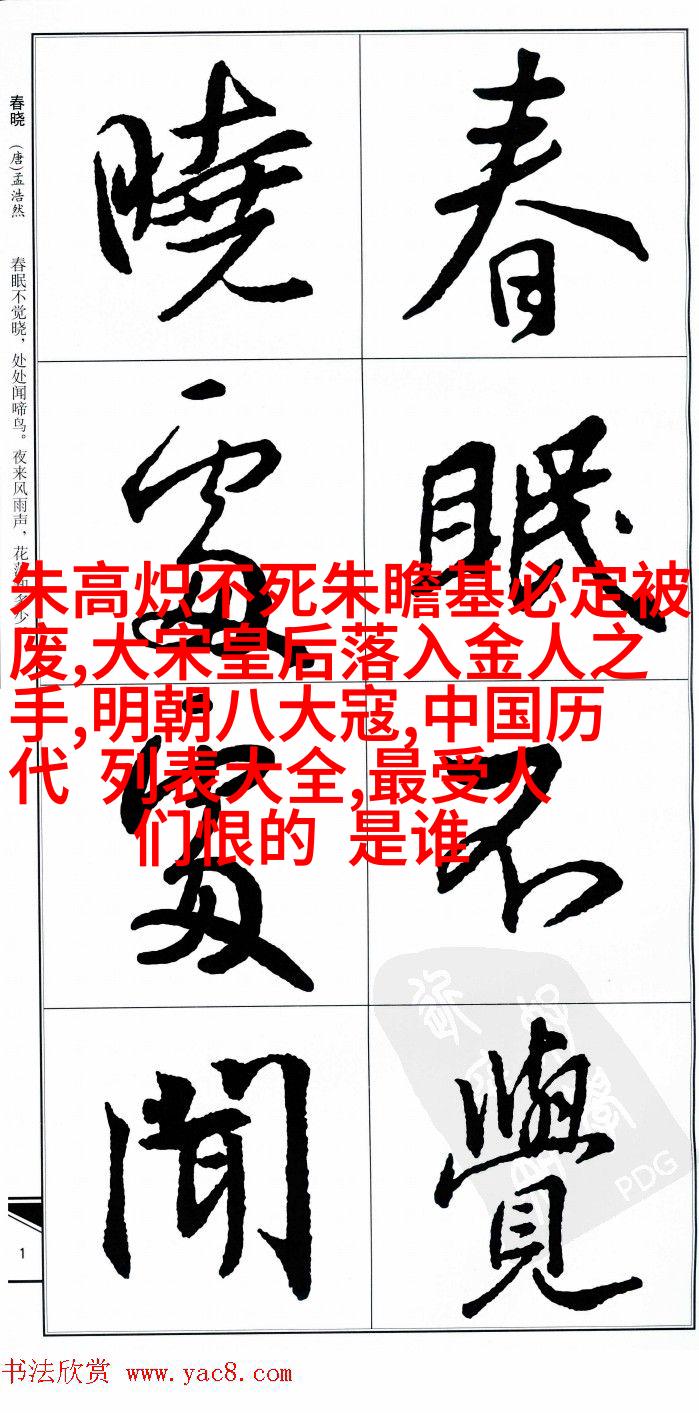

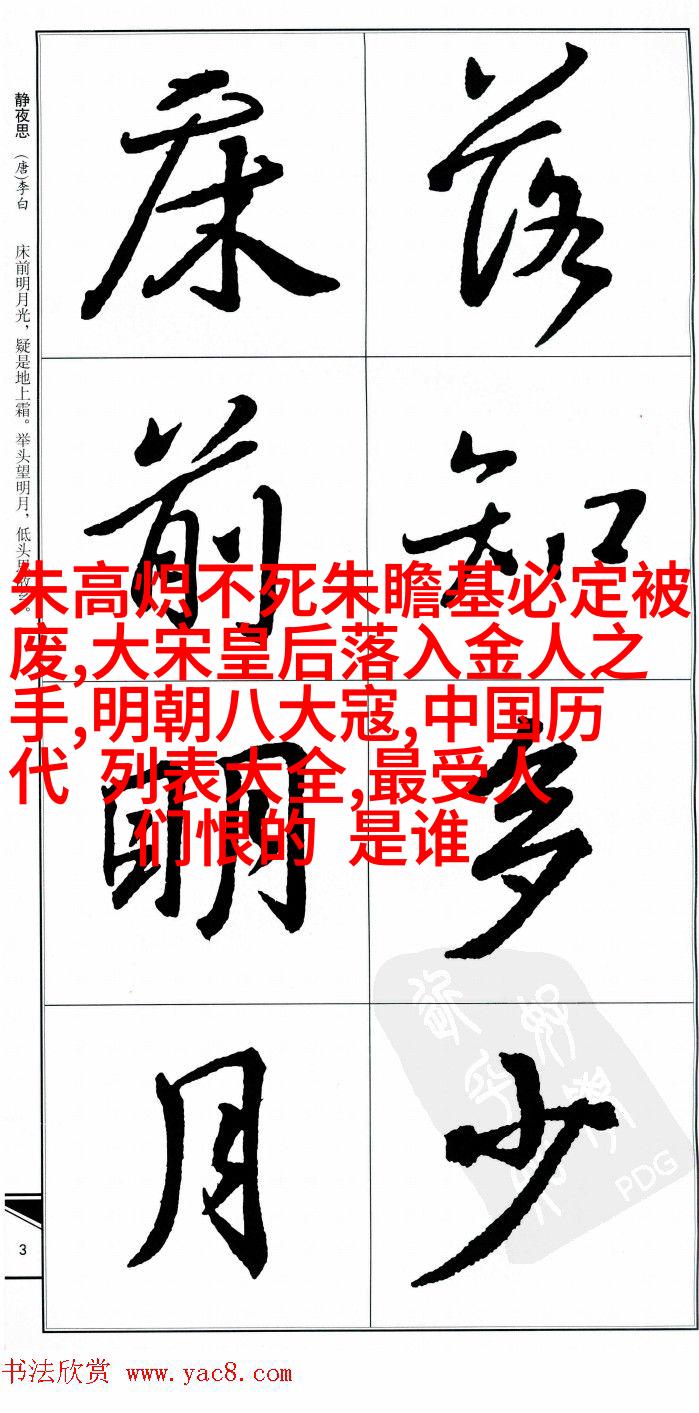

文人墨客中的忧愁与自由追求

面对这种压抑环境,文人墨客们的心灵却始终渴望自由,他们通过诗词来表达自己对于国家命运以及个人的无奈之情。在这期间,“待”字开始悄然成为一种隐喻,它代表着人们对于更好的生活状态的一种向往,而不是现实中的某种实际行动。这便体现在《三百首·秋思》中的那句:“山高水长事难成,只愿君心常处晴。”这里,“只愿”就是一种精神上的“待”,因为他们不能真正实现自己的理想,所以只能寄希望于内心世界的一片宁静。

明末危机:边疆战乱与国内动荡

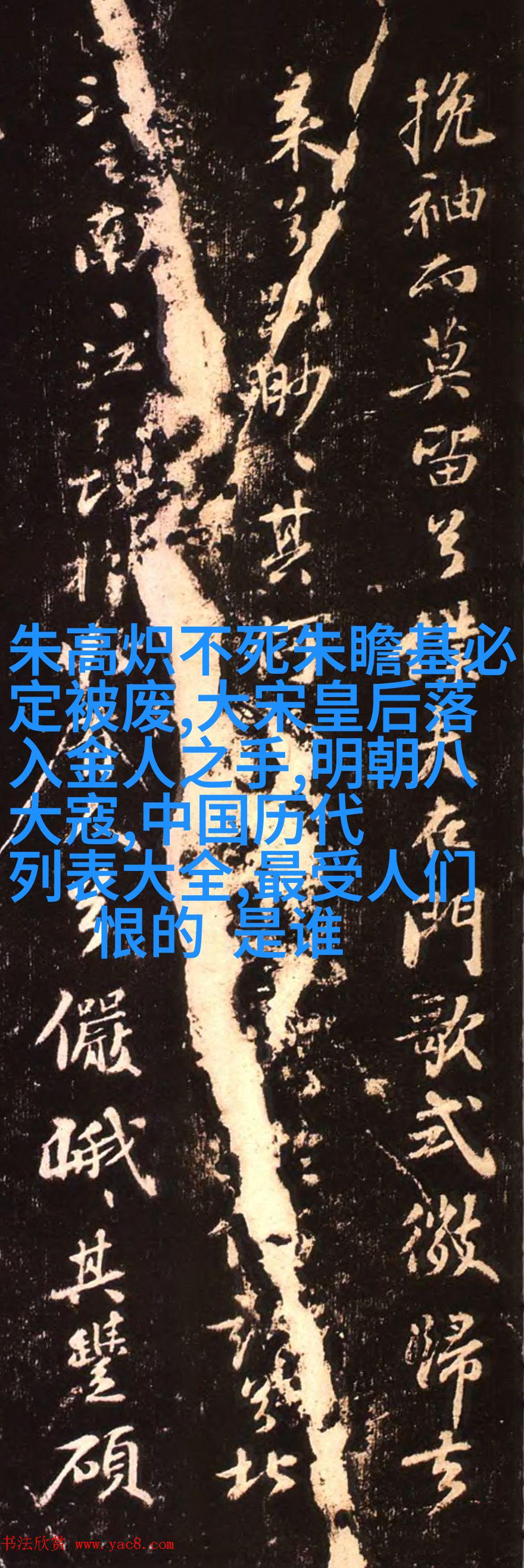

随着时间的推移,明朝逐渐走向衰落。边疆战乱不断爆发,加之内部腐败问题日益严重,最终导致了全国性的动荡。在这样的背景下,那些曾经被压抑的情感再次爆发出来,但更多的是悲观失望。“待”字变成了一个充满绝望的声音,因为人们已经意识到自己所期待的事物无法实现,只能在痛苦中等待最终的降临。

“逍遥游”的文化象征:逃避还是回归?

到了清初,我们可以看到很多文学作品中出现了一种新的主题,即那些逃离尘世追求精神自由的人物形象。这就好比《红楼梦》里贾宝玉那种超脱世俗、追求自然之美的情怀。在这样的大背景下,“逍遥游”的概念变得更加普遍,它代表着一种精神上的飞翔,即使是在困境中也要保持内心世界的一份宁静和快乐。这也是那个时候许多文人对“待”的另一种解读,他们不再只是为了政治或经济利益,而是为了精神上的释放和自我实现。

结语

总结来说,从朱元璋到崇祯,无论是在政治结构还是文化氛围上,“待”字都是一个非常重要的话题。它最初是一种忠诚与期待,是人们对于更好的未来抱有的希望;但随着时间的流转,以及社会环境变化,其含义逐渐演变成一种哀伤与绝望,是人们对于现实无力改变而产生的心态。而当我们今天回顾这段历史的时候,我们会发现,那些古代文人的情感深度,以及他们对自由生活方式的一生向往,对我们现代人仍旧具有很大的启示意义。

标签: 最受人们恨的 是谁 、 明朝八大寇 、 大宋皇后落入金人之手 、 朱高炽不死朱瞻基必定被废 、 中国历代 列表大全