明朝时期,经济虽然繁荣,但社会矛盾日益凸显。农民负担重,封建剥削制度严重阻碍了生产力的发展。分点如下:

明朝时期的土地兼并问题

在明朝中后期,由于地主阶级的兼并和富农对贫农的压迫,使得大量土地集中在少数大地主手中,这导致了农业生产中的劳动力被剥夺,最终导致了许多贫苦百姓失去了自己的生存来源。这种情况下,即使是勤劳致富的人,也难以脱离贫穷,因为他们无法通过土地来获得稳定的收入。

明末社会动荡影响经济

明末社会动荡不安,战争频发、天灾人祸不断,对经济造成了极大的破坏。例如,崇祯年间(1627-1644)连续十余年的大旱、饥荒等自然灾害,不仅造成粮食短缺,还加剧了人民的生活困顿。在这样的背景下,即使是有能力的人也很难找到合适的机会去改善自己的经济状况。

清初改革试图缓解贫困

清初实行了一系列改革,如科举制度、户部管理等,以此来缓解民众的财政负担。但这些改革在一定程度上起到了作用,但由于种种原因,如官僚腐败、地方势力割据等问题,这些措施未能深入到基层,真正解决人民的问题。

清代晚期仍然存在不平等交换现象

虽然清代相对于明代而言在政治上较为稳定,但从经济结构看,它依旧是一个半封建半资本主义混合体制。在这个体制下,一部分贵族和官员继续维持着他们的地位,而另一方面,小业主和无产者则处于弱势状态,他们必须接受低廉工资或高额租金,从而陷入更深层次的贫困。

对比分析与结论

从以上分析可以看出,无论是在明朝还是清朝,都存在着广泛范围内的人们面临着严峻挑战。这两段历史表现在不同程度上反映出中国古代社会内部矛盾复杂且多变。而尽管政策上的尝试与变化给予了一定的帮助,但是由于各种因素综合作用,大量人口长时间以来都无法摆脱贫困境地。这也说明,在传统农业社会中,要想彻底改变人的命运是不容易的事情,需要更多系统性的改革以及持续性的努力才能逐步推进社会向前发展。

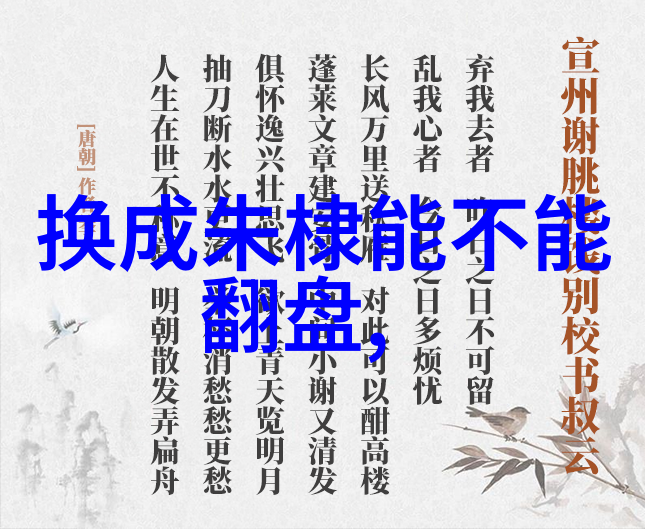

标签: 明朝16位帝王的继承人 、 换成朱棣能不能翻盘 、 中国朝代历史时间图表 、 土木堡之战后续 、 大明王朝帝王排位