清理混乱:明朝官员职衔顺序表与其内在关系探究

在中国历史上,明朝是由朱元璋建立的,统治时间长达近三百年。明朝政权下设有多层级的行政机构,其官员职衔体系复杂而严格。在这一体系中,官员之间存在着一套非常详细的顺序表,这不仅体现了明朝对制度化管理的一贯追求,也反映了当时社会阶层和权力结构。

首先,我们需要了解的是,明朝分为中央政府和地方政府两大部分。中央政府包括皇帝、九卿(六部)、其他重要部门以及各类宫廷机构。而地方政府则由布政使司、按察使司和知府等组成。

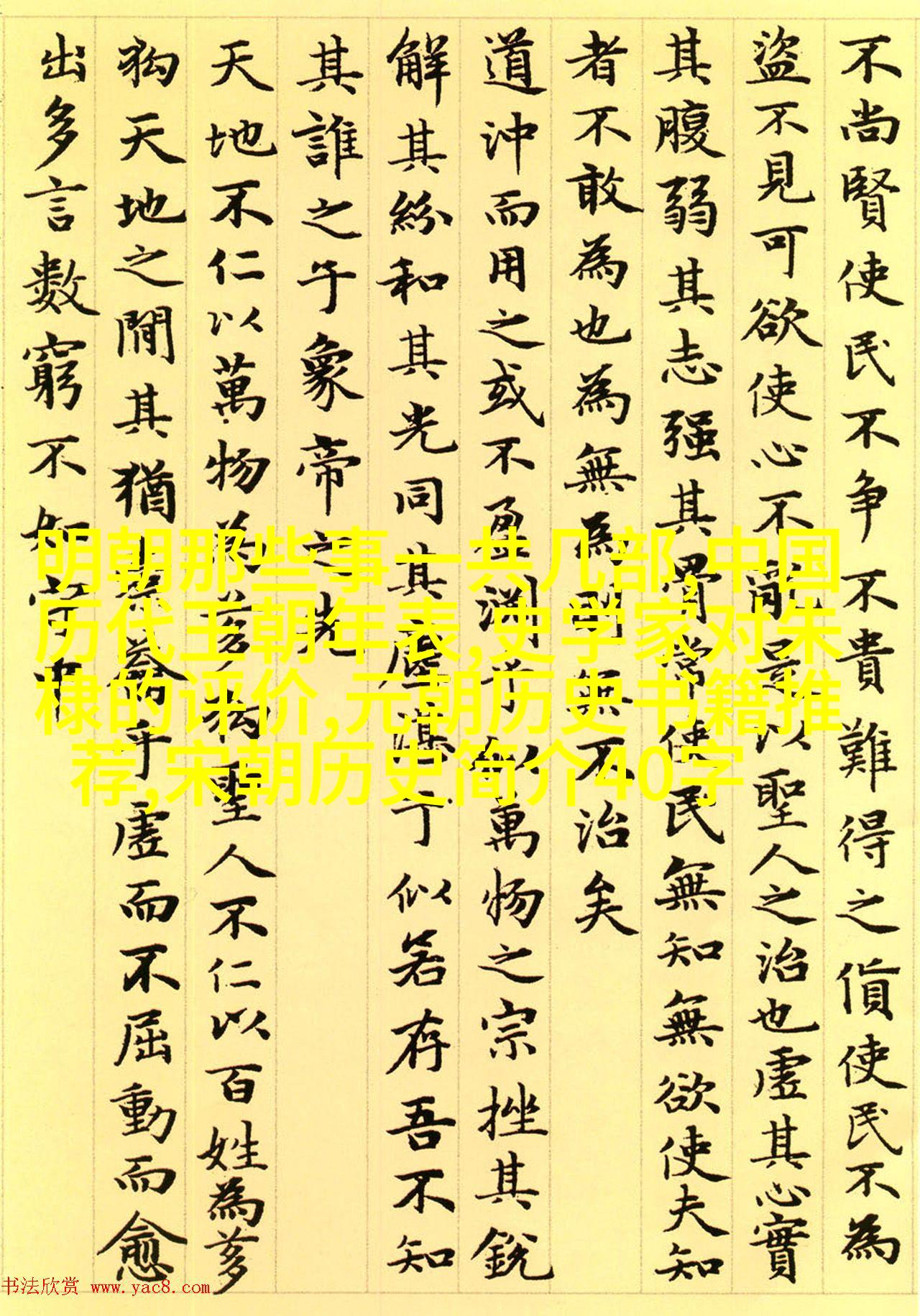

明代官员的职衔主要分为九卿、大臣、小吏三个等级。大臣又可以进一步细分为四品以上的大使、高级文武官员,以及四品以下的小使、编修等。此外,还有诸如主事、郎中、中书舍人这样的低级文官职位,以及兵马指挥、千户所长之类的军队领导人员。

要理解这些角色间的关系,我们必须关注他们在行政结构中的位置。例如,在中央政府中,六部——礼部、户部、三省(尚书省)、刑部、大理寺及太常寺——分别负责不同的国家事务,如祭祀礼仪、财税收支管理、法制审判及宗教事务等。而布政使司则负责各地财政征税工作,而按察使司则行宪法监督检查地方官吏行为。

至于具体案例,有一个著名的事例能帮助我们更好地理解这些概念。一旦发生争议或误解,便会通过“科举”考试来解决。这场考试旨在选拔最优秀的人才担任高级公务人员,并确保整个系统按照既定的顺序运作,从而维持社会秩序与稳定。

总结来说,明朝对于官方职衔进行了精心设计,以确保其制度化运行。这一体系不仅体现了其对法律规范和政策执行力的重视,而且也反映出它对于权力控制与传承机制的一种深刻理解。然而,这种复杂性同时也导致了一些问题,比如过度依赖科举制度造成人才短缺的问题。但即便如此,对于研究中国古代政治史学者们来说,它仍然是一个值得深入探讨的话题。