《宛署杂记》探秘明代北京方言遗存

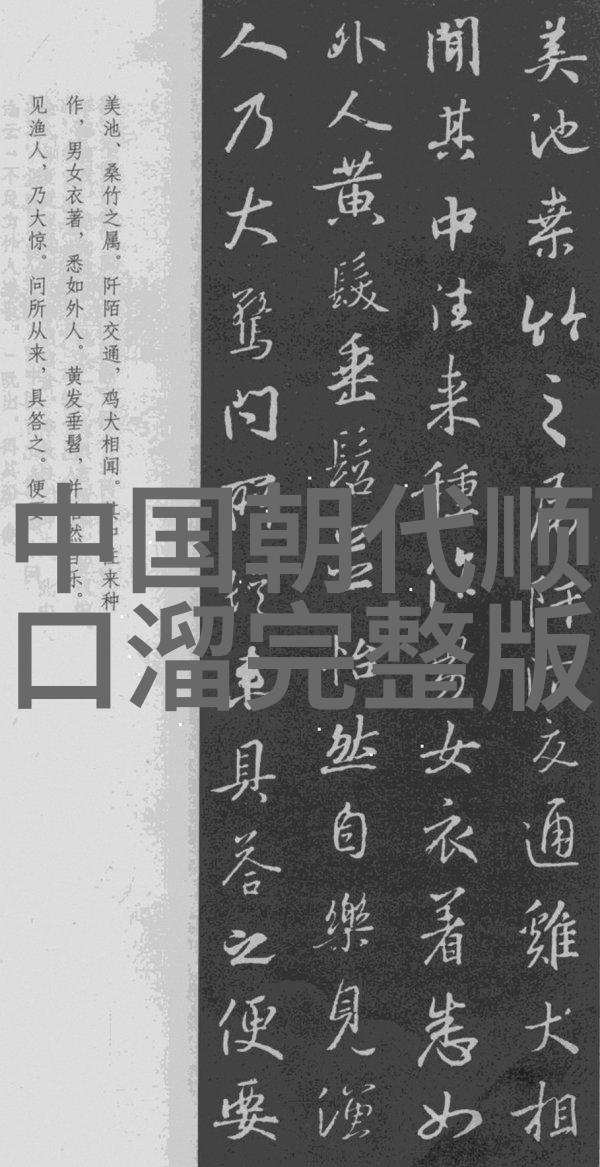

在翻阅古籍《宛署杂记》的第十七卷时,作者意外发现了关于明代万历年间老北京方言的记录。这些话语并非来自满清北方的带入,而是源自燕赵一地独有的语言风貌。这段历史引起了我的好奇心。

我向父亲询问一些具体的用法,他回忆起“大”和“别(平声)—两个说法,并提到父母称呼子女为“哥哥”和“姐姐”的习惯,这些词汇虽有其存在,但作为亲昵称呼使用的情景早已消失。父亲还提到了过去人们对待他人的一些表达,如被动地称呼对方为“挂搭僧”,意思是不太了解或不太愿意与之交往的人;而对于那些不诚实或者做事拖延的人,则会用字眼“乌卢班”,形容他们似乎总是在忙碌但实际上并不积极。

此外,还有几个表达方式让我感到困惑:如果一个人说话不诚恳,就会被称作“溜达”。不过,随着时间的流逝,这样的说法也逐渐消失了。而对于那些不理睬他人的态度,用语则是“臊不答的”,这在现代仍然能够听到,不上紧或无所谓的事情则可以形容为“疲不痴”。

当物品陈旧时,如果比喻某人已经达到极限,我们会说他/她已经到了"曹"的地步。此外,当水桶倒满时,也可以形容某人态度坚决、不可动摇。在这个意义上,北方还有一个相似的表达,即"浮溜浮溜的"。至于头部部分缺失的情况,可以形容为"齐骨都",而整体结构混乱的话,则可能被描述为"零三八五”。

最后,我还想知道水桶为什么叫做稍,以及老鼠为什么要成为夜磨子。但是,对于这些细节的问题,我依旧保持谨慎,因为它们可能代表着更深层次的文化传承和历史背景。

标签: 大明风华严重歪曲历史 、 最诡异的朝代 、 明朝发生的有名的大事 、 宋朝的来源和历史 、 宋朝最惨公主