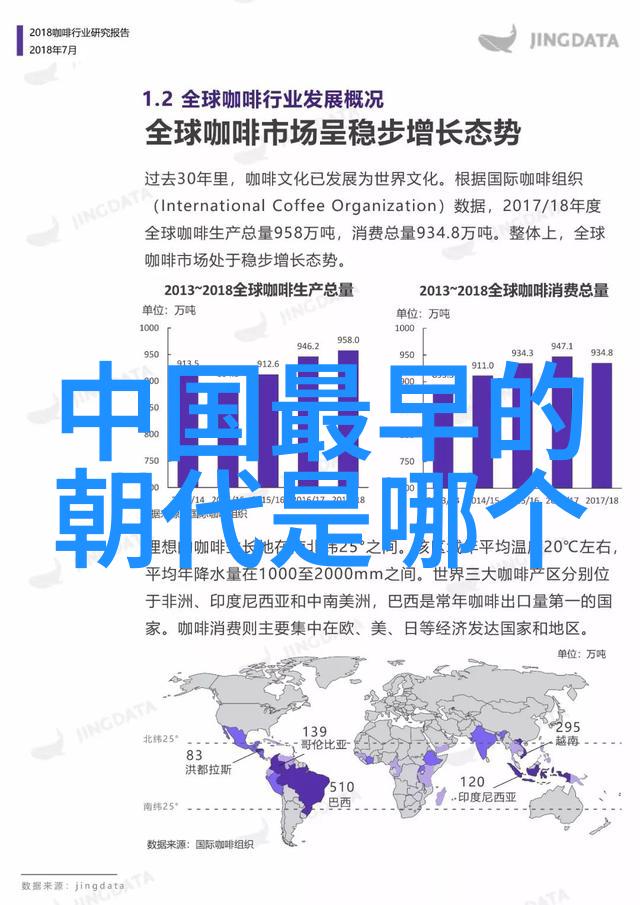

天下名臣:探秘中国古代官职排名系统

在中国古代的封建社会中,官职的排名是体现君主权威和国家秩序的重要标志。从汉朝到清朝,历届政府都对官职进行了严格的等级划分,以维护中央集权和地方行政管理。以下六点揭示了中国古代官职排名系统的奥秘。

官府体系与层级构成

在中国古代,每个朝代都会建立自己的官府体系,这些体系按照不同的层次来设置不同级别的人员。在这个体系中,从最高至低依次为:皇帝、太子、宰相、三公(尚书令、司空、司徒)、九卿(九个主要部门负责人)、刺史、郡守等。

排名制度与位阶流动

每一位高级官员都有其固定的位阶,并且会根据其政绩或受到皇帝赏识而上升或降低。在一些特殊情况下,如战乱时期或者政治变革时期,位阶也可能发生变化。但总体来说,这种制度确保了官方人员之间的地位稳定性。

宦海深处——宦者地位

宦者通常指的是那些长期担任高级官员的人士,他们在政治生活中的地位非常重要,但同时也面临着巨大的挑战和风险。他们需要不断地争取皇帝的青睐,以及处理复杂多变的事务,而这些往往决定着他们能否保持既有的位置。

文武之辨——文吏与武将

除了政治领域,还有文吏和武将这两大类人才,也各自拥有不同的排行方式。文吏主要包括文学家、学者以及掌管文字记录工作的人物,而武将则是军事领袖,他们在战争年代尤为重要,其军功可以直接影响到其在朝廷中的地位。

地方行政结构——州县制下的考核机制

为了有效管理广袤的大量土地,中央政府设立了一系列州县行政机构,并通过考核制度来监控地方实践情况。这不仅帮助中央了解地方实际情况,也为选拔优秀的地方干部提供了平台,同时也是一种控制手段以确保政策执行力度。

论述结语——传统文化印记留存

随着时间推移,一些特定的官方名称如“三公”、“九卿”等逐渐成为历史上的符号。而这些名称背后所代表的一套严谨而精巧的管理模式,不仅体现了当时社会治理水平,也反映出中华民族独特文化传统的一部分。