一、科举制度的背景与意义

在中国古代,科举考试是官员选拔的一个重要途径,它不仅体现了士人对功名富贵的渴望,也成为社会精英之间竞争的舞台。明朝和清朝时期,这一体系达到了鼎盛,成为确保国家稳定和统治合法性的关键机制。

二、明初科举改革

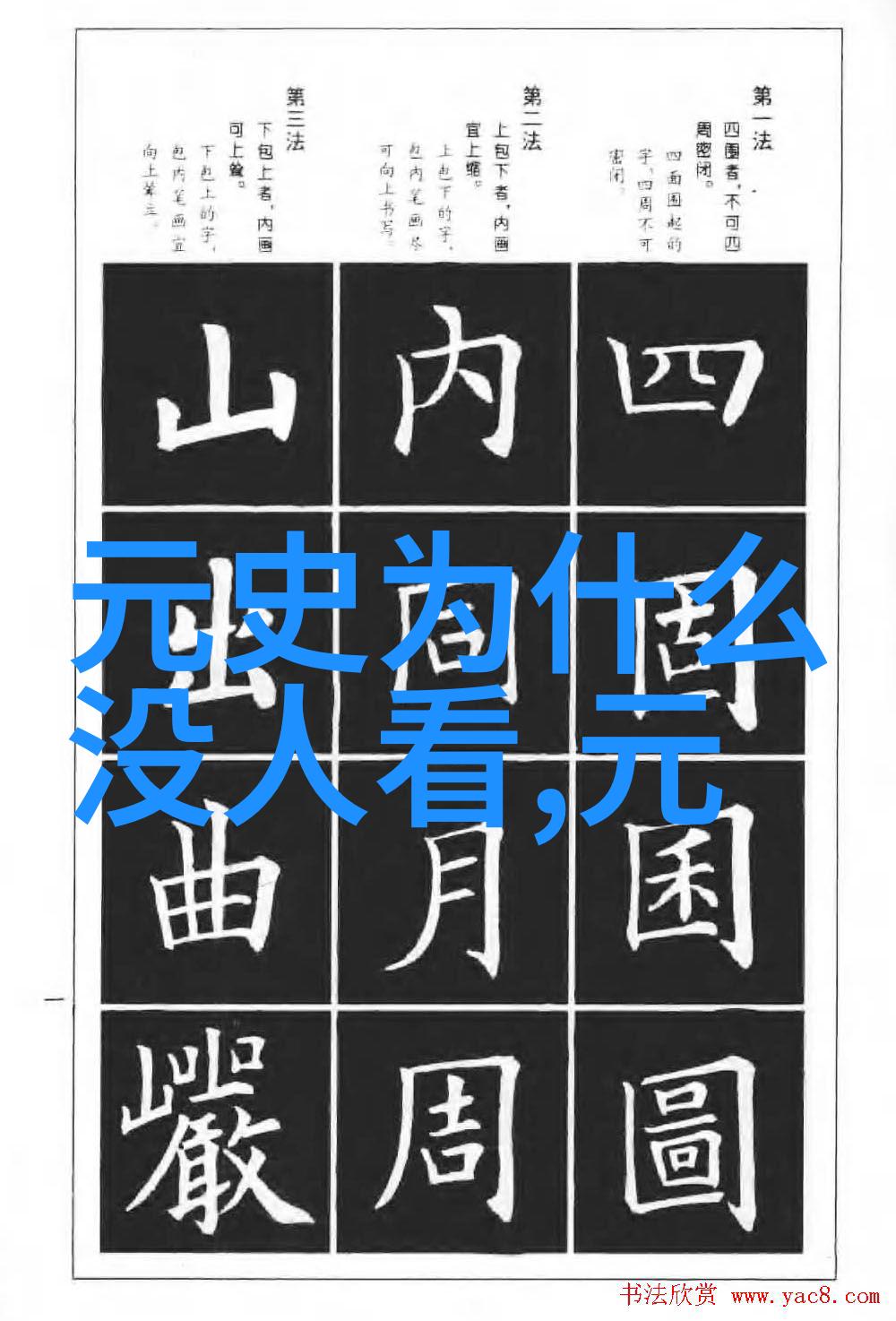

朱元璋即位后,对于以往繁杂的考试制度进行了大规模改革。他废除了宋朝末年设立的一些繁复的科目,如《五经》、《诸子》等,并简化了考试内容,使其更加集中于儒学。这种改革不仅提高了科举考试的效率,也为士人提供了一条更直接地达到仕途顶峰的小路。

三、明中晚期科举变迁

随着时间推移,明朝分裂为南北两部分,即明(南京)和后金(北京),各自有不同的政治环境。在这一期间,为了应对外患和内忧,政府不断调整政策,比如增加军事知识考查,以增强士人的实际能力。但是,由于权力斗争以及财政问题,一些地方甚至出现“买官”现象,这严重破坏了原来的公正性。

四、清初九品中正制

康熙帝上台后,对于历来存在的问题进行了一系列深刻变革。他实行九品中正制,将吏部由原来负责选取官员转而专注于管理文武百官中的文职人员,同时通过推荐系统来选拔人才,从而减少个人关系干预事务。此措施对于加强中央集权起到了积极作用,但同时也限制了地方豪绅势力的扩张。

五、清末新政与地方自治运动

在道光至光绪年间,由于外患日益逼近,以及内部腐败问题日益凸显,政府开始探索新的治国方略。这包括推动地方自治运动,让原本属于中央控制下的地区逐渐获得更多自主权。然而,由于是顺应时代潮流所作出的反应,最终未能挽救帝国衰落之命运。

六、结语:评估及反思

从总体上看,明清两代虽然在某种程度上解决了历史遗留问题,但最终并没有能够真正改变封建主义剥削阶级统治根基上的根本矛盾,因此仍然走向衰败。这也提醒我们,在处理国家治理方面,要从根本出发,不断创新,不断完善,以适应不断变化的地缘政治经济环境。

标签: 中国有段历史不见了 、 明朝那些事儿mp3王更新下载 、 中国开国 列表大全 、 明朝那些事儿读后感2000字 、 明朝历史视频播放方法