在中国历史的长河中,明朝是一个光辉灿烂的时期,它以“治世平安”和“文治武功”的美誉被后人所铭记。然而,这个曾经强大的王朝最终也走向了衰落。在这个过程中,有一个小男孩,他作为末代皇帝崇祯帝(朱由检),在历史上留下了一段悲剧性的篇章。

要想理解崇祯帝的悲惨命运,我们必须先了解明朝晚期的政治环境。由于连年的内战、外患以及经济社会问题,明朝逐渐陷入困境。这期间,各路藩王、宦官与权臣争夺政权,不断削弱中央集权,使得国家形同虚设。

在这样的背景下,大量文献记载了明朝末年大量皇室成员因为政治斗争而遭受牺牲。这些人的生老病死都深刻地体现了当时社会的动荡不安。而我们今天想要探讨的是,在这场混乱之中,那位最后一位少年皇帝——崇祯帝,是如何一步步走向毁灭的。

根据《明史》等资料记录,崇祯元年(1627年)十月初七日,即16岁的大顺子孙朱由检被封为太子,并于次年即位成为第17任皇帝。这一年他还未满18岁,因此又被称为少年皇帝。他登基之初,由于其父亲逝世早且没有兄弟继承人,所以虽然仍然很年轻,但他成为了唯一合法继承人的选择。

然而,从开始到结束,他的一生几乎全是在战争和忧虑中度过。在他的统治期间,大量农民起义如李自成领导下的农民军不断爆发,同时西北边疆也不断受到蒙古部落侵扰,这些都给予了他无尽的心理压力。此外,他对宦官严格控制政策,也导致了一系列不利于国家发展的情况,如贪污腐败横行、经济崩溃等问题,都让国库空虚,加重了政府财政上的负担。

值得注意的是,在这种情况下,无论是通过年龄世系表还是其他任何形式的手段来追踪和分析这些事件,都能更清晰地看到那个时代发生的事情,以及它们如何影响着这个国家及其人民。尽管如此,对于那时候的人来说,他们更多关心的是如何应对眼前的危机,而不是去构建或研究这些历史文件中的数据和信息。

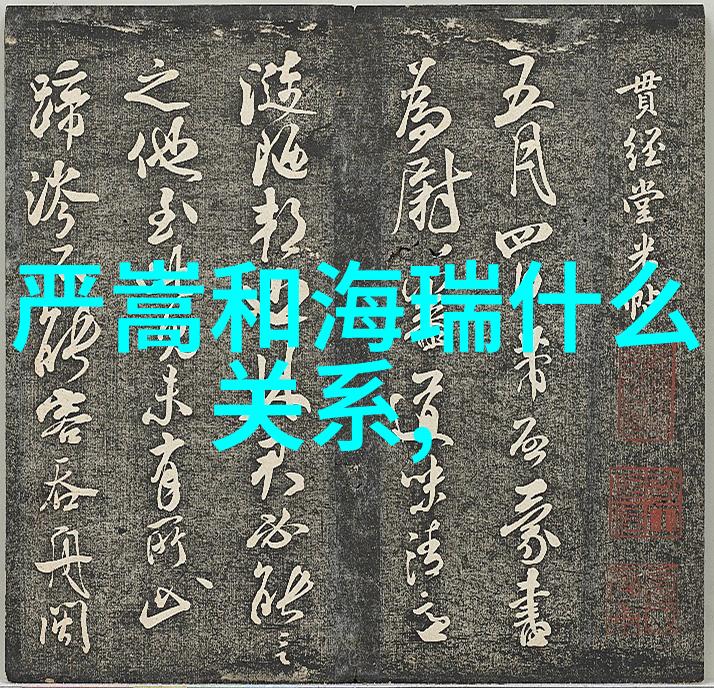

但对于那些幸存下来并能够从事文字工作的人来说,他们记录下的这一切成了后人研究历史的一个重要参考材料。当我们回头看这段历史时,可以说,每一次翻阅那些关于年龄世系表、宫廷斗争及整个社会动态的手稿,都是一种沉思,也是一种学习史学知识的一部分,因为正是这些详细记录,让我们可以更加深刻地认识到往昔的事物,以及他们之间错综复杂的情感纠葛与关系网。

回到崇祯时代,我们可以看到,那个年代每个人都面临着生命可能随时会因为各种原因而突然停止的情况。这一点尤其体现在青年贵族们身上,他们通常都是按照某种血缘关系来安排婚姻和职务。但到了晚年的极端贫困状态下,当他们试图寻求救赎的时候,却发现自己已经无法挽回局面,因为身处逆境使得许多家庭不得不将自己的孩子送进宫廷,以换取一些微薄的生活保障或者希望获得高级职务。但这种做法也意味着,将更多青春交付给残酷的地主阶级手中,一旦失势,就难以逃脱苦难甚至死亡的地步。而对于那些尝试逃避这一命运的人来说,他们只能依靠隐藏起来或者假装失踪,而如果事情暴露出来,则可能面临更严厉甚至致命的报复。

因此,当我们思考关于大明帝国最后一位少年皇帝——崇祯何其悲惨的情况时,我们不能只停留在单纯叙述上,而应该穿越时间空间,将当代情景与现代观点相结合,以此来更全面地理解那个时代所有人物尤其是青年贵族们所经历到的艰难曲折,并通过比较不同角度解读该事件,从而增进我们的认知能力。不过,对于绝大多数普通百姓来说,只能默默忍受,不敢稍作反抗,因为那是一个充斥着恐怖与无助的小世界,没有多少空间容纳希望,只有痛苦才是永恒不变的话题之一。那样的生活方式,使得人们忘却了自己的价值,只剩下惊慌失措与绝望涌现心头,最终形成了一幅幅令人泫然心弦的情景画卷,用以纪念那颗因恐惧而消亡的心灵,或许这是对人类最真实最残酷的一份礼赞吧!

总结一下,上述文章就围绕著大明帝国末代少年皇帝——崇祯进行探讨,其中包含了很多相关主题,比如年龄世系表、中兴之路、大顺子孙朱由检登基后的状况以及当时社会背景等内容。如果你需要进一步扩展阅读,请查阅《资治通鉴》、《三国志》、《资治通鉴》,以及其他许多有关中国古代史料书籍,它们提供丰富翔实的事实信息,可以帮助你全面掌握相关知识。如果你觉得文章不足够,你可以继续阅读类似的资源,为你的学习提供更多支持!