在《中国》杂志的最新一期上,署名文章由靳友成撰写,他详细介绍了我国历史上的告老还乡制度。以下是全文内容:

告老还乡,又称告老还家,是古代官吏以年老多病为理由向皇帝请求辞去官职,回到家乡的一种退休制度。这是一种提前退休的方式,让官吏能够早点回归家庭生活。

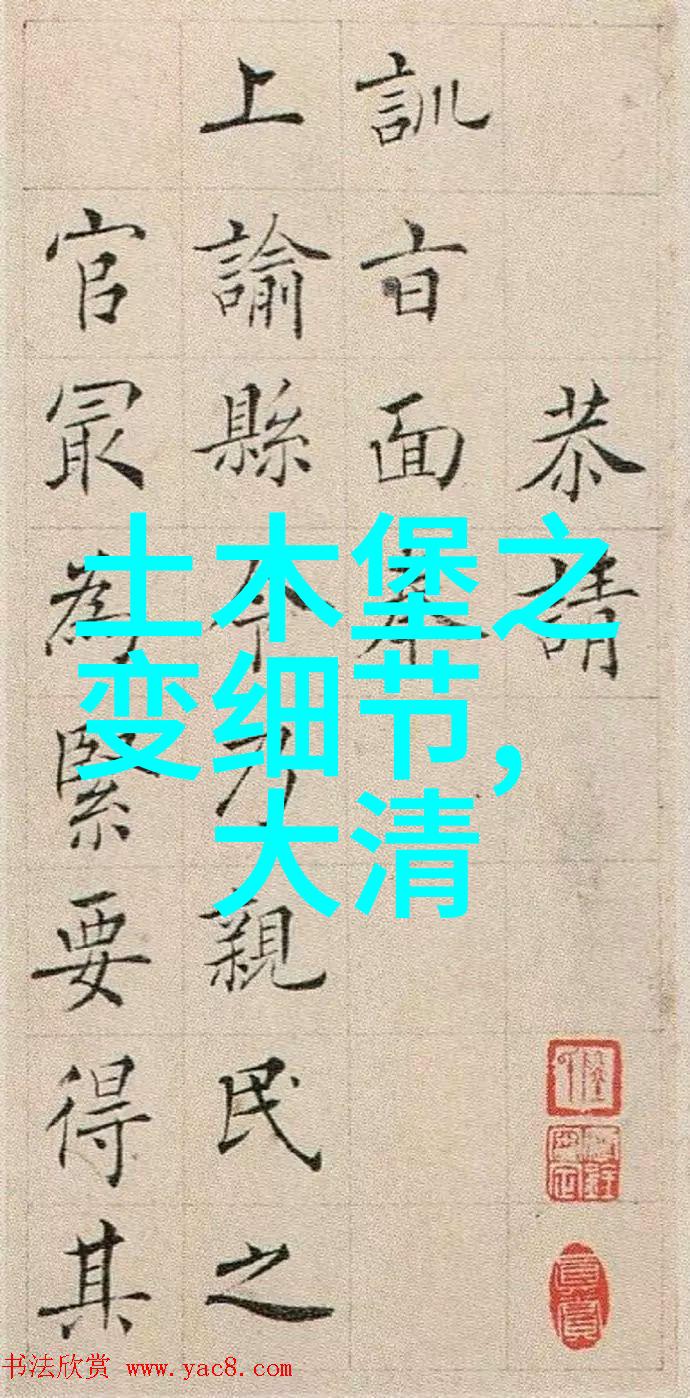

中国古代有退休制度,但仅限于官吏。常见的称谓包括致仕、致事和致政等。在《春秋公羊传》中,“退而致仕”被定义为交换权利给君王。这种退休制度始于春秋战国时期,形成于汉朝时期,发展到唐朝,并在宋、元、明、清时期得到完善。但“退休”这一词直至唐宋文籍中才开始出现,如韩愈《复志赋序》的描述:“退休于居,作《复志赋》”。

这个制度是中国古代官僚体系的一个重要组成部分。根据规定,大夫七十岁就可以申请致事。不过,在汉、唐、宋等朝代基本实行七十岁即可申请致仕。而到了明清两朝,则规定六十岁以上的文武官员都可以申请辞职。此外,如果在未达到年龄限制的情况下因疾病或受伤无法继续工作,也可以提前请假。

告老还乡就是当一个官员因为身体状况不佳主动提出辞职并回到家乡,这通常是因为他们已无心再从政或者身体状况不允许继续担任公务。在一些情况下,即使没有达到正式的退休年龄,只要表达愿意离职,便很可能获得皇帝的准许。此外,有些人由于不满意现有的政治环境,也会选择告老还乡,以此逃避权力斗争。

例如,《史记·越王勾践世家》和《史记·货殖列传》中讲述了范蠡如何利用“告老还乡”的机会来逃避权力的斗争。他作为大将军辅佐勾践,最终帮助越国击败吴国。但范蠡深知政治险恶,因此选择了主动提出辞职,并携带美女西施隐居五湖之中,这是一个典型例子。

还有些人可能对当前的政治环境感到厌倦,他们渴望返回农村生活,所以也会选择告老还乡。如晋朝彭泽县令陶渊明,他曾经请求辞去县令一职,以便安享田园生活。这类人的决策往往基于个人兴趣和情感,而不是为了什么具体原因。

总结来说,“告老还乡”既是一种个人自由选择,也是一种国家政策安排,它体现了古代社会对于人才流动管理的一套机制,对于促进社会稳定和经济发展起到了积极作用。

标签: 土木堡之变简介过程 、 大清第一代 、 中国的历史有多少个朝代 、 明朝与清朝谁更先进 、 土木堡之变细节