在《中国》杂志的最新一期中,作家靳友成撰写了一篇署名文章,详细介绍了我国历史上的告老还乡制度。以下是该文全文:

告老还乡,是一种古代官吏因年迈多病而向皇帝请求辞去官职,返回家乡的制度。这是一种提前退休的方式,在古代官吏有权利根据自己的健康状况和年龄条件主动申请。

我国自春秋战国时期就开始实行退休制度,但这项制度主要适用于官员。在汉朝时期,这一制度得到了进一步发展;唐朝时期,它得到了完善;宋、元、明、清四朝则对这一制度进行了更为详尽的规定。

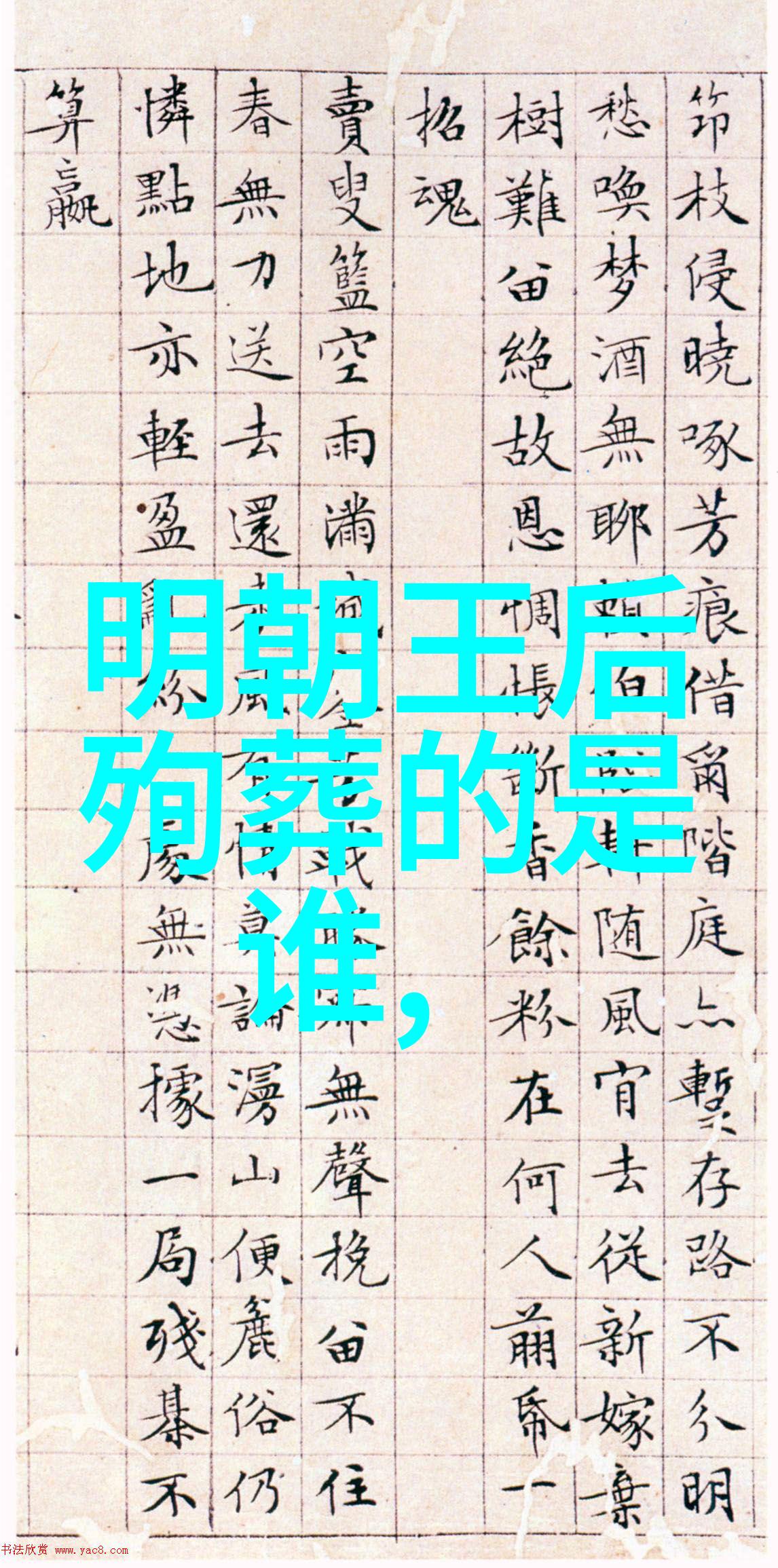

“退休”这个词在唐宋时期才被广泛使用。例如,韩愈在《复志赋序》中提到自己“退休于居”,而《宋史·韩贽传》中记载他“十五年谢绝人事”,只专注于读书和写诗。

这是我国古代官僚体系的一个重要组成部分。对于达到一定年龄(一般是七十岁)的官方来说,他们会自动进入致仕状态。但也有例外,如唐朝规定:“老病不堪厘务者,与致仕。”这意味着即便没有达到标准,也可以因为身体原因或能力不足而提前退出政坛。而明朝也有相似的规定,即使是六十岁以上的文武大臣也可提出辞职。

告老还乡通常指的是由于身体状况不佳或无力承担公务,而主动请求辞职并返回家园的情形。这一行为通常得到皇帝批准,比如弘治四年的一道诏令:“自愿告退官员,不分年岁,俱令致仕。”

这种现象在我的国家尤其普遍,有三种情况:首先,当遇到权力斗争激烈的情况下,一些高级别的大臣可能会选择通过告老还乡来避免冲突,比如范蠡,他因为勾践王能否兴邦的问题,所以选择逃离政治舞台;第二,如果一个人的心思已经不再投入于工作,他们可能会选择以此作为理由要求早日回归家庭生活;第三,有些人可能因为体弱多病,无力继续从事繁重的工作,因此他们会寻求提前解脱,并回到家乡享受安静生活。

总之,“告老还乡”是一个深刻反映出古代社会文化与经济关系以及人才流动规律变化的一环,它对于促进农村经济发展和文化交流具有积极作用。

标签: 宋朝接近正史的电视剧 、 土木堡武器敌人不捡 、 明朝王后殉葬的是谁 、 宋朝建立的历史背景 、 朱允炆最后找到了吗