万历之后还有几个:探索明朝末期遗留问题的历史轨迹

在中国历史上,万历帝(1572年-1620年)是明朝的第16位皇帝,他执政长达60年,被后人誉为“一代天骄”。然而,在他的统治下,虽然经济、文化得到了发展,但也埋下了后来衰败的种子。随着时间的推移,人们开始对这段历史产生更多的疑问和思考。

明朝晚期政治体制改革

在万历时代,中央集权制度逐渐失效,地方官吏越发独立自主,这导致中央与地方之间出现严重矛盾。政府财政日益困难,加之宦官干预国家大事,使得国家治理更加混乱。随着时间的推移,这些问题积累起来,最终导致了明朝覆灭。

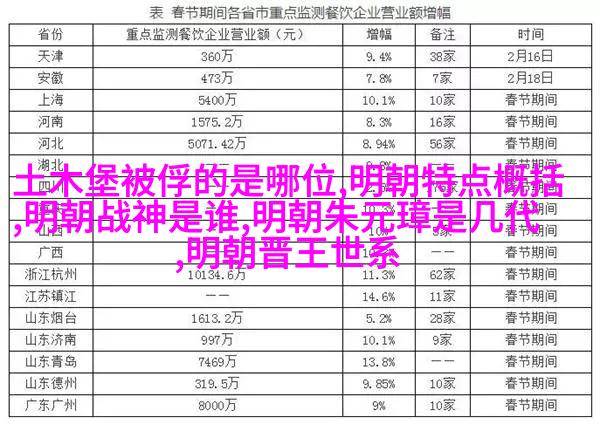

经济危机与社会动荡

经济上的问题同样不容忽视。在农业生产方面,由于土地兼并和农民负担加重,加之天灾人祸频繁,农民生活条件恶化。这不仅影响了农业生产,也引发了社会动荡,如起义浪潮不断爆发,为国库空虚埋下隐患。

文化交流与民族关系

尽管明朝期间文化交流非常活跃,有许多外国使节到访,并带来了新鲜知识和艺术形式,但同时也引入了一些外来病菌,对人口造成巨大冲击。此外,与蒙古等周边民族关系紧张,加剧了内忧外患。

宫廷斗争与宗教政策

宫廷内部斗争激烈,不断发生皇族间以及宦官势力之间的纷争。这不仅耗费大量的人力物力,还削弱了国家实力的基础。而对于宗教政策来说,即便是官方宣扬儒家思想,也无法阻止佛教和道教等其他信仰体系在民间迅速蔓延,这进一步分散了民众的心思。

外交战略调整

面对满清崛起及东亚国际形势变化,以及国内局势不稳定的情况下,明朝采取了一系列变通策略,比如建立边境防线、强化军备建设等。但这些措施未能彻底解决问题,最终仍旧未能挽回命运走向衰落。

后世评价与学术研究

至今,我们仍然可以从各种角度审视这个时期的问题,从而更深入地理解一个帝国如何走向衰亡。学者们通过文献资料、考古发现等多种方式进行研究,将其作为学习中西方文明相互融合的一部分,同时也是了解当代社会管理体制重要性的窗口。