元朝灭亡时有多惨?

元朝末年的凋零与毁灭:一场历史的悲剧

在历史长河中,元朝作为蒙古帝国的后继者,在中国大陆统治了近一个世纪,其最终覆灭则是一次史无前例的大规模动荡。从忽必烈称帝到明太祖朱元璋建立明朝,这段时间里,战乱、经济崩溃和文化衰败共同构成了一个复杂而又深刻的历史画卷。

灭亡原因分析

要理解元朝为什么会走向没落,我们需要从多个角度来审视这个问题。首先,从政治上看,元代晚期出现了严重的中央集权下降和地方势力的崛起。官僚体系腐败严重,对于社会生产力发展不够支持,加速了国家财政困难。而且,由于战争频繁,军费巨大,国库空虚更是加剧了经济危机。

经济衰退与人民苦难

经济方面,最直接的表现就是物价飞涨和粮食短缺。农民负担重,一些地区甚至出现了逃荒现象。这导致社会矛盾激化,不仅使得政府失去了民心,也让整个社会进入了一种持续性的紧张状态。在这样的背景下,无论是皇宫还是普通百姓家,都感受到了这场灾难带来的痛苦。

文化遗产与宗教信仰

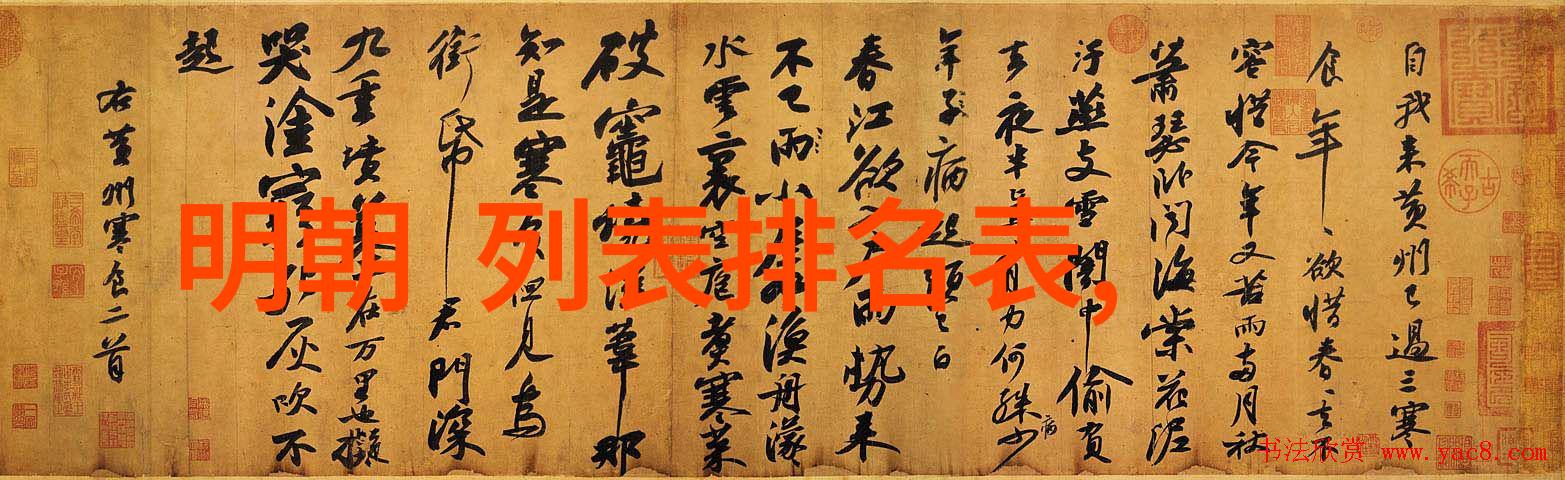

文化方面,则是对传统文脉的一次重大打击。当时许多文学作品被焚书坑儒,而艺术品也随着战乱四处流离失所。这对于中华民族宝贵的精神财富造成了极大的损失。此外,佛教在当时也受到了一定程度上的压迫,这反映出宗教信仰在当时面临着前所未有的挑战。

社会动荡与阶级冲突

最后,从社会结构上看,当时发生了大量的人口迁移和地盘争夺,这引发了一系列新的阶级矛盾。豪强割据、农民起义相继爆发,使得整个社会陷入一种无序状态。在这样的环境下,即便是在地方势力内部也不乏内斗不断的情况,更没有可能形成有效抵御外敌或维护国家稳定的力量。

战乱连绵不绝——边疆危机及其影响

边疆地区尤其是西北及南方常年遭受匈奴、女真等部族之侵扰,同时内部还有各路反抗运动,如红巾军起义等,此类事件频发,不断消耗着国家资源,并进一步削弱中央政府的地位和控制力度。

明初兴盛——对比分析两个帝王治国理念差异影响史局面变化的一种尝试。

正如同明太祖朱元璋通过改革法制加强中央集权,以及推崇儒学以增强士人忠诚,从而迅速结束内忧外患并确立新政权。此举显示出不同政治理念下的政策选择如何决定一个时代的命运,与此同时,也为后来的清初实行“天命”观念提供了一条重要线索,以此来考察不同皇帝治国思想如何影响历史走向不同的方向发展。

炎黄子孙最后一次起航?—评析中国传统文明在后宋时代所遭遇的挑战和应对策略。

尽管如此,在这个过程中,大量的人才被杀害或者流散海外,使得中国传统文化再生存变得更加艰难。在这样一番变革之后,就像火山爆发后的平静湖面一样,再也回不到往昔那样光辉灿烂。但正是在这一点上,我们可以看到那些历经沧桑仍然坚守其根基的人们,是真正意义上的炎黄子孙,他们用自己的智慧和勇气,为中华民族开创新篇章奠定基础。而这其中,或许也是我们今天应该思考的问题之一:怎样才能让我们的文化免受摧残,让它能够永远绽放?

红尘之下铁骑尽散——探讨元末满洲人的角色及其意涵。

虽然说的是汉人,但实际上满洲人的存在不可忽视,因为他们在某种程度上成为接班人,他们将蒙古帝国留下的庞大版图转嫁给自己,那些曾经属于蒙古人的领土现在成为了他们扩张的地方。而这一切都发生在另一层含义中的“红尘”,即俗世间,它是一个充满欲望、争斗的地方,其中铁骑(指征服者的军队)虽然逐渐消散,但其影子依然深深地烙印在地球表面,每一次沉淀都是新的开始。

宋学士梦碎金陵—评述两代帝王沉浮录。

总结来说,无论是宋端肃还是朱棣,他们都有着独特的情感世界,那些情感世界融入到他们决策背后的故事里,让这些人物显得更加丰富多彩。不仅如此,这两位君主之间还存在一些共通点,比如两人均具有很高的地位意识以及非常强烈的心理防御能力,只不过处理问题的手段不同罢了。这一切又让我想起来那句老话:“胜者为王 loser for life”。然而这句话本身就包含一种双刃剑般的情感,可以用来形容任何时候人们的心态,有时候胜利带来的快乐仿佛能掩盖掉所有过去失败留下的伤痕;但同时也有可能因为过分追求胜利而错过生命中的其他美好事物。如果我们把这些放在更宏大的历史语境中去考虑的话,那么它们似乎就不是简单的事实,而是一套复杂的情感纠葛网络,它们连接着每个人乃至整个人类共同体的心灵世界。

标签: 土木堡靖康之耻有多惨 、 赵福金公主的死因 、 靖康之耻有生下金人孩子的吗 、 北宋时期经济文化的发展 、 徐达不死朱棣敢反吗