在中國歷史上,君臣間的情感纽带經常被視為一個複雜而微妙的題目。尤其是在明朝初年,朱元璋與他的首席顧問劉伯溫之間所建立的深厚關係,是當時政治和文化生活中的一大亮點。這種關係不僅在政治策略上產生了巨大的影響,也在情感層面上展現了一種罕見的人文關懷。在這篇文章中,我們將探討劉伯溫去世後,朱元璋為何會流下淚來,並試圖從這一事件中解讀出更深層次的人際關係和歷史意義。

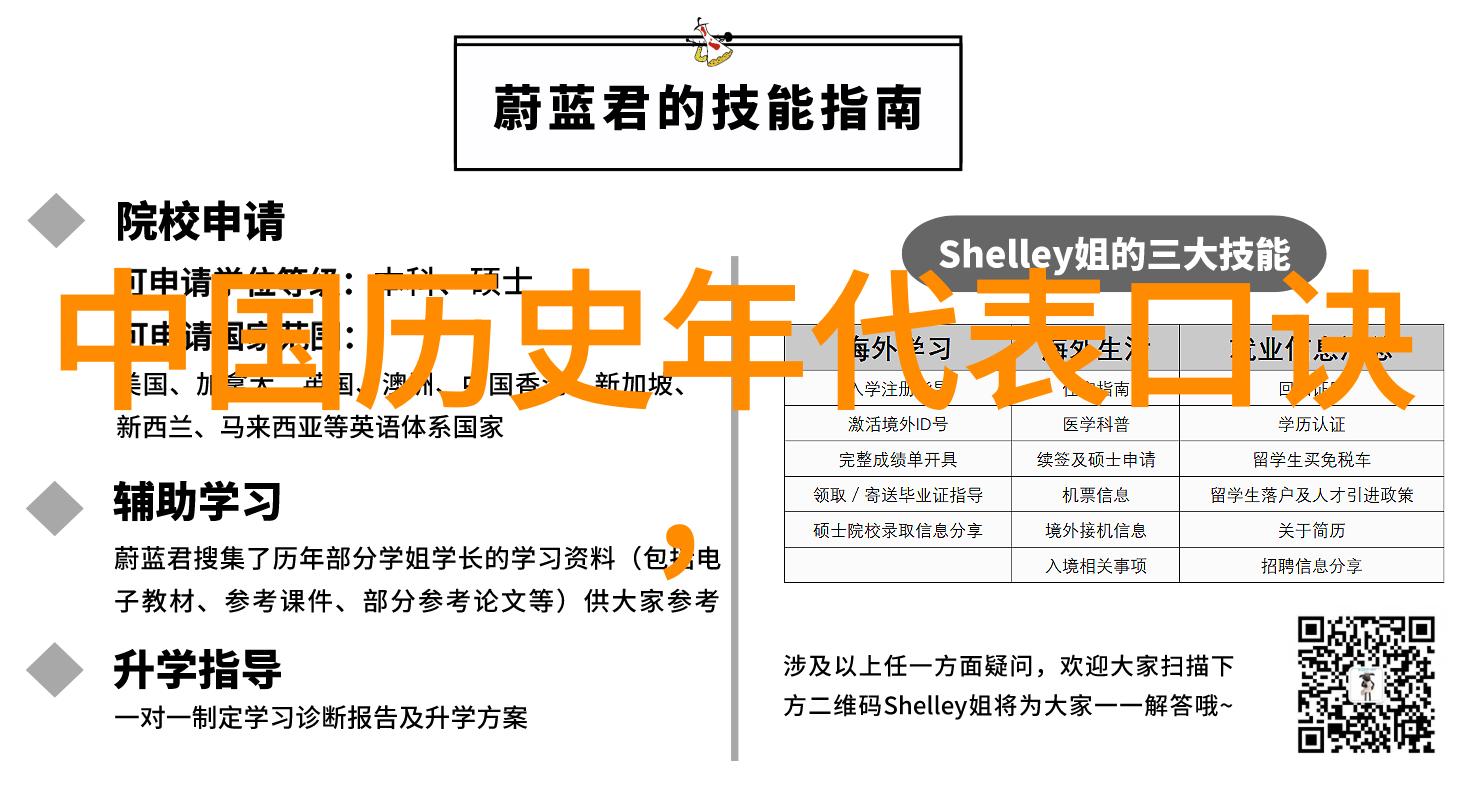

首先,我們需要了解朱元璋和劉伯溫之間的特殊關係。劉伯溫是明朝開國皇帝朱元璋最重要的助手之一,他擁有極高的地位和權力。在軍事、外交、內政等多方面都給予了卓越貢獻。他不僅是國家的大將軍,更是一位杰出的學者兼思想家,其智慧和才華讓他成為當時無人能及的人物。而朱元璋則是一位新崛起的統治者,在征服江南之前,他並沒有太多可靠的手足或忠實的大臣,這使得他對於像劉伯溫這樣的人才格外珍惜。

隨著時間推移,兩人的合作日益密切,而他們之間的情感聯繫也逐漸加深。由於彼此相互尊重與信任,使得他們形成了一種難以言喻的心理依存。此情此景,不僅表現在他們處理國家大事上的默契,也反映出了對方生命安全的一份真挚关心。然而,這種強烈的情感纽帶同時也增加了失去彼此帶來的心痛。

到了1398年,即刘伯温逝世后的一年左右时,历史记载显示,当时正值“建文四年”,当时正处于内忧外患之际。但即便如此,这个时候发生的事情还是让我们对那个时代感到震惊:朱元璋竟然哭了。这一行为对于当时社会来说无疑是一个极为罕见的事情,因为作为一个皇帝,他们通常保持着冷酷无情与威严形象。而且,就算他们真的感情用事,那也是秘密进行,不会公开表露出来。但是,对于刘伯温这个既是战友又如同亲兄弟般存在于心中的人物,其死亡触动了他的内心世界,让他无法抑制自己的悲伤情绪。

从这一点来看,我们可以进一步理解这背后的原因。一方面,由于刘伯温不仅是个伟大的军事将领,更是一个具备高度学问、博闻广识的大师级人物,他对国家发展具有不可估量价值;另一方面,从心理学角度讲,当一个人失去了自己最信任、最贴近的心灵伴侣的时候,无论身处何种环境,都难免会产生强烈的情绪反应。特别是在这样的历史背景下,一代伟人离开,再加上个人之间的情谊与共同经历,这一切都成为了引发这种悲伤反应的一个复杂组合因素。

然而,这样的事件并非只限於個人層面的,它同时也包含著更廣泛意义上的社會文化考量。在古代中国,以君主為中心的小宇宙裡,每一次重大變化都是動盪不安時刻,而每一次離別似乎都承載著沉重命運。而在某些特定的場合,如前述那麼敏感而脆弱的情况下,即使是强悍如龍一般壯麗的事業巨擘,也可能因为突然间缺少某個靈魂支持而显得空洞無力,因此王者的眼眶蓄滿泪水,或許只是人类普遍共有的悲剧演绎过程之一态象。

總結來說,在記錄下《三國演義》、《紅樓夢》等經典名著中的「英雄豪傑」、「美女佳人」的故事後,我們往往忽视了一個基本的事實——歷史人物除了戰爭勝利、功勞辉煌外,最親近的人性脆弱也是我們共同追求尋找自我認同的一部分。不論你是否喜歡儒家的仁愛觀念,你是否相信佛教中的慈悲法門,你是否崇拜道家的自然哲學——所有这些宗教哲学观念终究要通过具体表现形式来实现,比如对待亲朋好友或者遇到困难的时候给予帮助与支持,所以即便是在权力的巅峰位置,也有人性的光芒照耀着我们的过去,用以指引我们走向未来的方向。这就是那些充满矛盾與衝突,但仍旧能够激励人们不断前行的地方所体现出的力量,那么就让我们继续思考下去吧!