在探讨艺术形式的特征之前,我们首先需要明确“什么是艺术形式”。艺术形式可以理解为一种表达手法或表现方式,它通过一系列的创作元素如色彩、线条、构图等来传达作者意念。每一种艺术形式都有其独特的语言和规则,这些规则决定了该类型作品在视觉上、情感上以及概念上的特定性。

不同文化背景下,人们对美的追求和审美观念有所差异,因此产生了多种多样的艺术形式。这些形式不仅包括绘画、雕塑、音乐等传统媒介,还包括现代媒体如摄影、视频art及数字媒体等。每种媒介都具有其特殊的技术条件和历史发展路径,这些因素共同塑造了它们各自独有的表达风格。

那么,具体来说,哪些是定义一个艺术形式核心特征的关键要素呢?我们通常可以从以下几个方面进行分析:

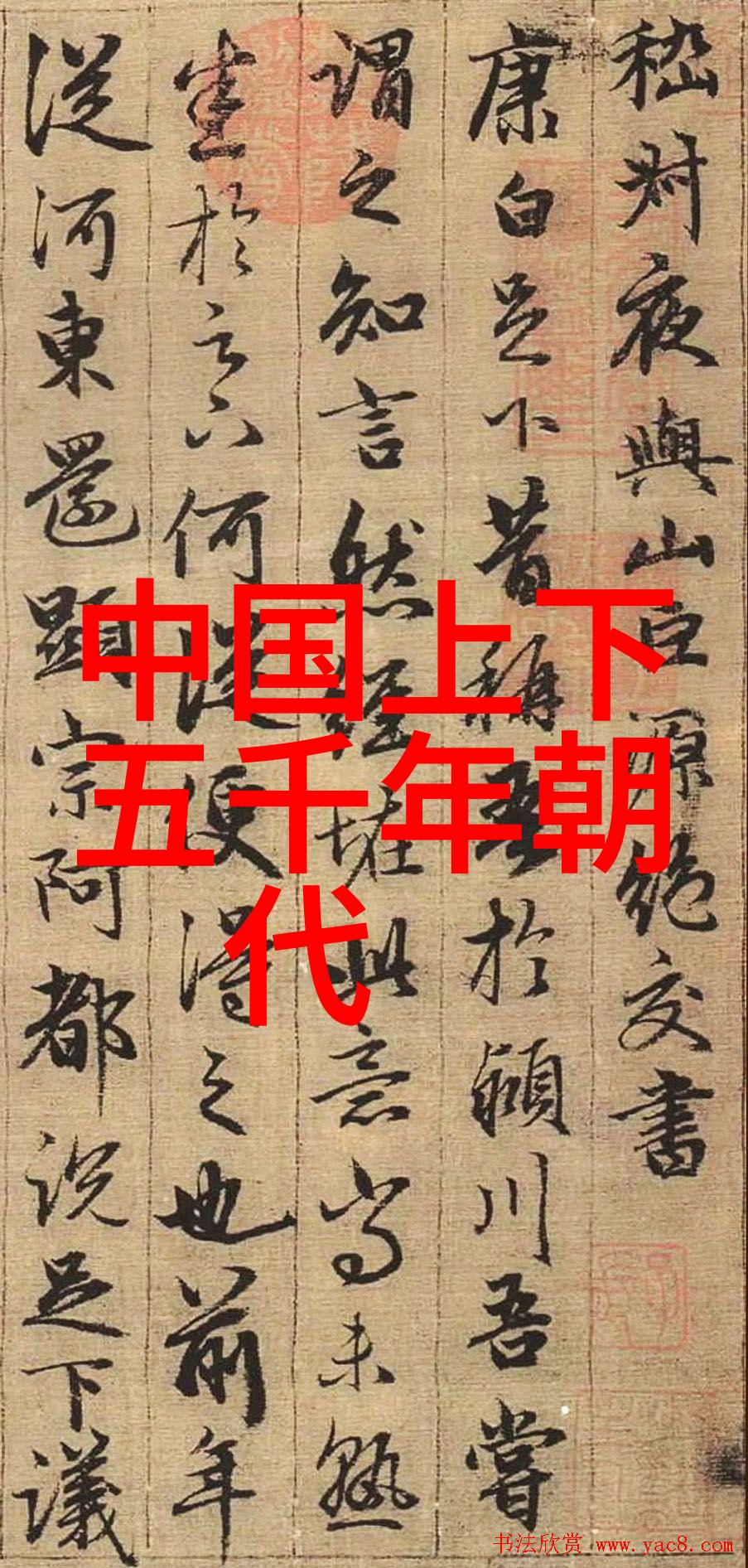

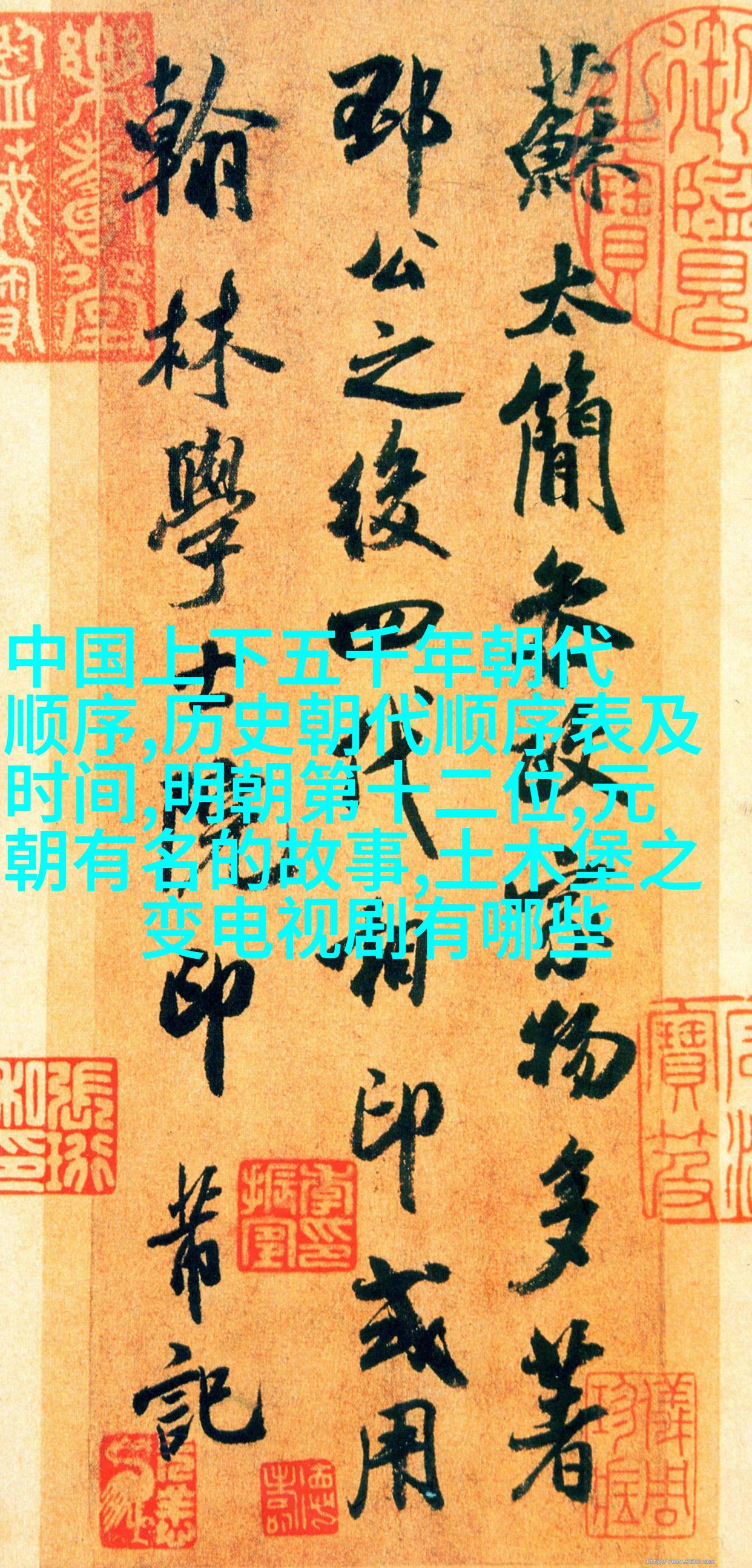

创作技巧与工具:每个艺人的工具箱都是他/她的灵魂之地。在绘画中,是颜料与刷子;在音乐中,是乐器与旋律;而在文学中,则是字句与节奏。这些工具不仅是制作作品的手段,也反映着艺人对于材料本身深刻理解和创新使用,从而形成了独一无二的声音。

情感表达:最重要的是,每种艺术形态都能以某种方式触动我们的内心世界。这可能是一幅画中的情境描写,一首诗里的哲思,或是一首曲子的旋律穿透心扉,让听者能够共鸣。这份共鸣来自于同质的情感体验,无论是在何时何地,都能被人理解并认同。

时间空间关系:人类对于时间和空间有着复杂的情感反应,不同文化将这种反应转化为了不同的表现手法。例如,在中国古代书画中,“空”、“简”乃至“缺失”成为重要元素,而西方浪漫主义时期却倾向于充实细节,强调人物表情动态。此外,对未来展望或往昔回忆也是许多作品中心点之一,有时候甚至直接影响了一整个时代或社会群体的心理状态。

社会文化背景:任何一个时代或者地域,都会有一套特别的人文精神,这直接影响到人们对美好事物(即所谓“美”的标准)的看法。而这个看法又进一步影响到了各种流行趋势,以及后来的传承演变。在此基础上,一定的社会政治环境也会推动某些类型或风格得以兴起,并逐渐成型为新的主流观点。

教育训练及个人经验:最后,但绝非最不重要的一点,是个人的学习经历及其对技艺掌握程度。不论你是否出生于富裕家庭,你早年接受到的教育都会极大地塑造你的审美趣味。如果一个人没有机会接触到其他文化,那么他们就无法真正认识到那些不同于自己生活圈内所见之事物,即使如此,他们仍然能够凭借自己的直觉去创造出属于自己的世界。但如果他们接触过更多的事物,那么他们就会更容易融合各种元素进自己的工作,以此来丰富内容,同时也增加可能性——这是当今科技发展迅速导致信息爆炸的一个非常典型现象,其结果就是我们现在拥有比过去任何时代更加广泛多样化且丰富多彩的视觉语言系统。

总结来说,尽管存在诸多差异,但所有这些因素共同作用下,最终形成了一系列相互关联但又各具特色的人类活动领域,其中有些区域更偏向抽象,更偏向具体,有些更注重技术运用,有些则更专注于情感交流。不过这并不意味着它们之间存在根本界限,只不过由于是这样设计,它们才能彼此平衡,使得人类这个复杂且不断进化的大社群得到维持并保持活力。这正是一个关于“什么是艺术”的问题,因为它涉及到人类对自身行为模式的一次性思考。当我们试图把握这一概念时,我们必须考虑其中包含很多层面的意义,不仅仅局限于视觉效果,还包括声音效应,如歌曲般跳跃的情绪波澜,以及文字般深邃思想探索之旅。而一切皆基于以上提出的五个基本原则——创作技巧与工具、中立的情感表达、时间空间关系上的安排策略、周遭环境给予的心智启发以及个人经验累积后的专业技能提升过程。

因此,当我们谈论“如何定义不同类型的问题”,我们应该始终牢记的是,这不是简单区分黑白灰,而是在高维度空间里寻找微妙边缘,将既定的框架不断扩展以适应新发现、新想象、新需求。一旦抓住这样的道理,就不会再问为什么一些东西似乎难以分类,而只需欣赏它们作为宇宙不可预测奇迹的一部分而存在吧。

标签: 历史朝代顺序表及时间 、 明朝第十二位 、 元朝有名的故事 、 中国上下五千年朝代 顺序 、 土木堡之变电视剧有哪些