杨嗣昌的生平简介:明朝后期大臣诗人与元朝科举之探究

在物是人非的历史长河中,杨嗣昌以其卓越的政治智慧和深厚的文化底蕴,在明朝后期留下了光辉的一笔。他不仅是一位杰出的政治家,更是一位才华横溢的诗人。然而,作为一名官员,他始终无法摆脱对内忧外患时局深刻关注的心境。在这个过程中,他不断思考如何通过政策和战略来解决国家危机。

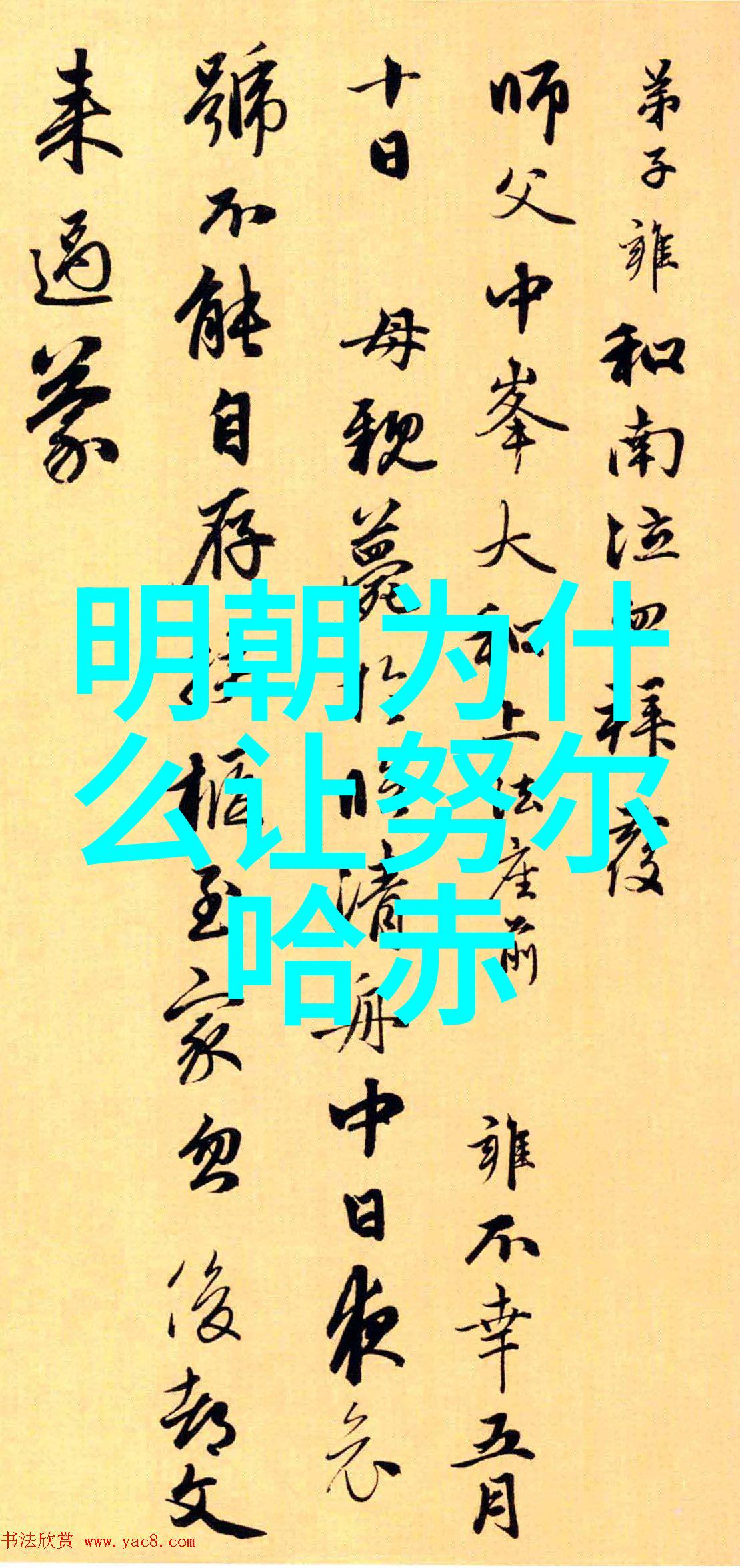

早年,杨嗣昌在科举考试中取得了优异成绩,为他未来仕途打下了坚实基础。万历三十八年(1610年),他以进士及第之身进入仕途,并逐步升迁至高要职位。在他的努力下,他提出了四正六隅、十面张网之策,以此来整饬边疆,招安流民军。

然而,这些努力并未能完全奏效。当崇祯帝即位后,由于政局更加紧张,清军威胁日益加剧,加上国内农民起义军如火如荼地发展起来,对抗政府力量日益强大。杨嗣昌提出了多项改革方案,如增兵12万、增加饷银280万两等,以求稳定内部并剿灭农民军。但最终,这些措施也未能彻底解决问题。

在这一系列挑战面前,杨嗣昌不仅展现出他治国理念上的宽广视野,还表露出一种悲观的情绪。他认识到“攘外必先安内”,但同时也意识到“足食然后足兵”的重要性。这使得他的政策既包含了一定的雄心壮志,也伴随着对现实困难的深切感受。

尽管如此,在最后几年的生活中,杨嗣昌仍然坚持自己的主张,即推行与清议和的事宜,以缓解明朝的外部压力。他的这种想法虽然遭到了许多人的反对,但崇祯帝却给予了重视,并且任命他为礼部尚书兼东阁大学士,使他成为一个影响力极大的政治人物之一。

总结来说,杨嗡站在历史交汇点上,用自己独特的人生经历去理解时代,而这段经历又被嵌入于更广阔的人文景观里——元朝科举制度,其丰富而复杂的地理环境,是一幅动人的图画,它展示了一个时代背景下的个人追求与社会变迁,以及他们之间错综复杂的情感纠葛。

标签: 初中历史就背一张表 、 明朝是一个什么样的朝代 、 元朝为什么轻易被灭了 、 明朝 顺序列表 、 关于宋朝的资料简介