在中国历史上,帝王的尊号往往反映了其统治时期的特点和自身的品德。明朝初年,朱祁镇即位后被尊为“明英宗”,这一称号背后隐藏着复杂的政治斗争和对君主形象塑造的一系列考量。本文旨在探讨明英宗凭什么叫做“英宗”的问题,以及这一称号所蕴含的意义。

一、继承与开创:明初皇室内忧外患

当时,明朝正处于建立之初,其内部尚未完全稳固,外部也面临着多方挑战。朱棣(洪熙元年改名为太祖)夺取政权后,即位为建文帝,但很快遭到废黜,被迫退居宁海郡。这一变故导致了国内矛盾激化,一部分人开始拥护朱棣重新登基,而另一部分则坚持支持建文帝或其他潜在候选人。

二、太祖定都并自立为皇帝

就在这场权力斗争中,朱棣利用自己的军事力量,最终成功控制了京城,并于1402年宣布自己是新的天子。此举标志着他正式结束了作为建文帝的情境角色,从而转型成为真正掌握国家大计的人物。在这个过程中,他获得了一系列新的尊号,其中包括“太祖”、“武宗”以及最终确定的“永乐帝”。

三、永乐至成化两代皇上的命运走向

随后的几十年里,“永乐”、“洪熙”、“景泰”等几个皇帝相继登基,他们各有其独特的地位和影响力。其中,“景泰四年(1453)至‘天顺五年’(1461),国势渐衰”,这一时期虽然没有出现大的动乱,但也逐渐显露出局面的不稳定性。

四、追封与再次拥戴:从建文到英宗

直到万历三年(1575),才有机会对过去进行一次系统性的回顾。在这之前,有关是否恢复建文或者另立新君的问题一直是朝廷内部讨论的话题之一。而到了万历二十六年的某个时间点,在观察民间情绪和社会风气变化之后,这些旧问题似乎又重燃起来。当时有人提议恢复建文,是因为他们认为这样可以维护国家传统和文化连续性,同时还能缓解当前社会中的紧张关系。

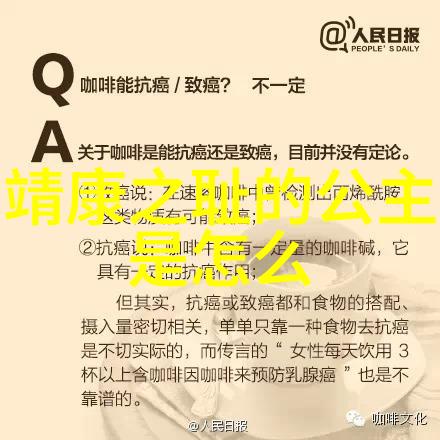

五、关于凭什么叫作"英宗"

根据以上分析,我们可以看到,当一个人的身份发生变化时,其所得称号也是随之改变的。在这样的背景下,我们必须考虑的是,不仅仅是个人身份,更重要的是他的行为表现以及他对国家产生影响的事实。如果我们将这些因素结合起来,那么我们会发现,即使是在那个时代,也存在一定程度上的公众认知或者说是民意表达。但对于具体如何来判断哪个名字更符合一个人的真实地位,这无疑是一个涉及深刻哲学思考的问题,因为它涉及到一个基本原则——真理是否应该由多数决定?

六、结语

通过对历史事件细致分析,我们可以看出,无论何种情况,只要一个名称能够代表该人物最核心的一面,就有可能被广泛接受并流传下来。而对于"英宗"这个称呼,它既反映了一定的历史依据,也体现了一种政治策略选择。因此,无论如何评价"明英宗"及其称谓,都应当从更宏观层面去理解其背后的原因,并且试图探索这种名词选择背后所隐含的人类心理活动,以此来加深我们的理解。

标签: 土木堡之变瓦刺军有多少 、 中国24个朝代分别是什么 、 戚继光部下 、 明朝介绍 、 中国七大悬案已经侦破2个