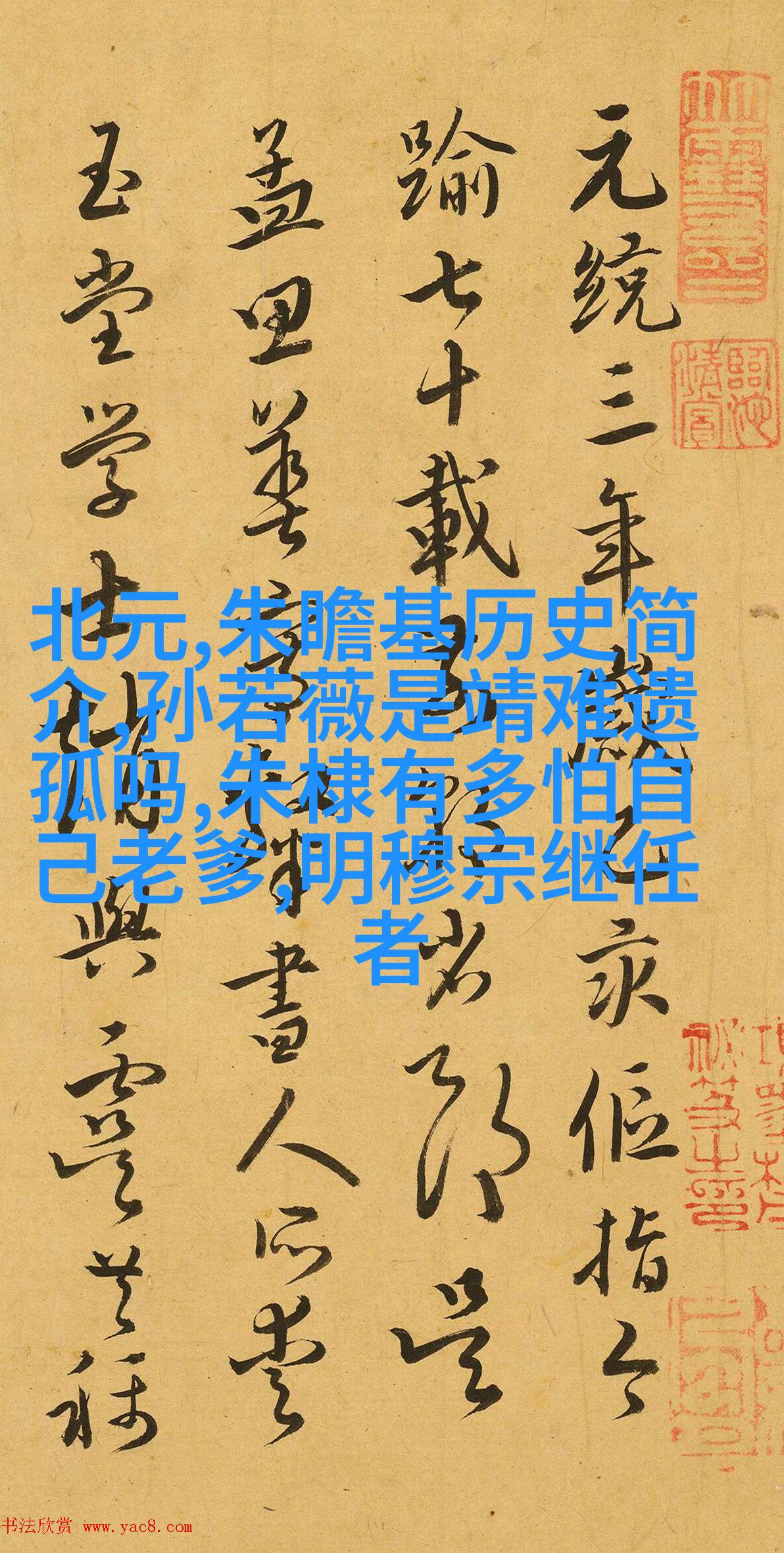

生平简介

李贽(1527-1601),字子非,号静观,明朝时期著名的思想家、文学家和政治活动家。出生于江苏省常州府武进县(今江苏省常州市),自幼聪颖过人,对儒学、道教和佛教等有深入研究。

思想体系

李贽在哲学上倾向于性善论,他认为人的本性是好的,但由外界因素所扭曲。因此,他主张通过教育和修养来纠正这些扭曲,使人回归到其本性的善良状态。这一思想体现了他对于个人自由发展的重视,以及对社会改革的信念。

政治理念

在政治方面,李贽倡导“顺应天意”,即君主应该顺应天命行事,不可强求民心。这一观点实际上是在表达一种柔弱而不逆取之策,以维持国家稳定。他也提倡“以德服人”,即通过自身德行感化他人,而不是依赖权力去控制或统治。

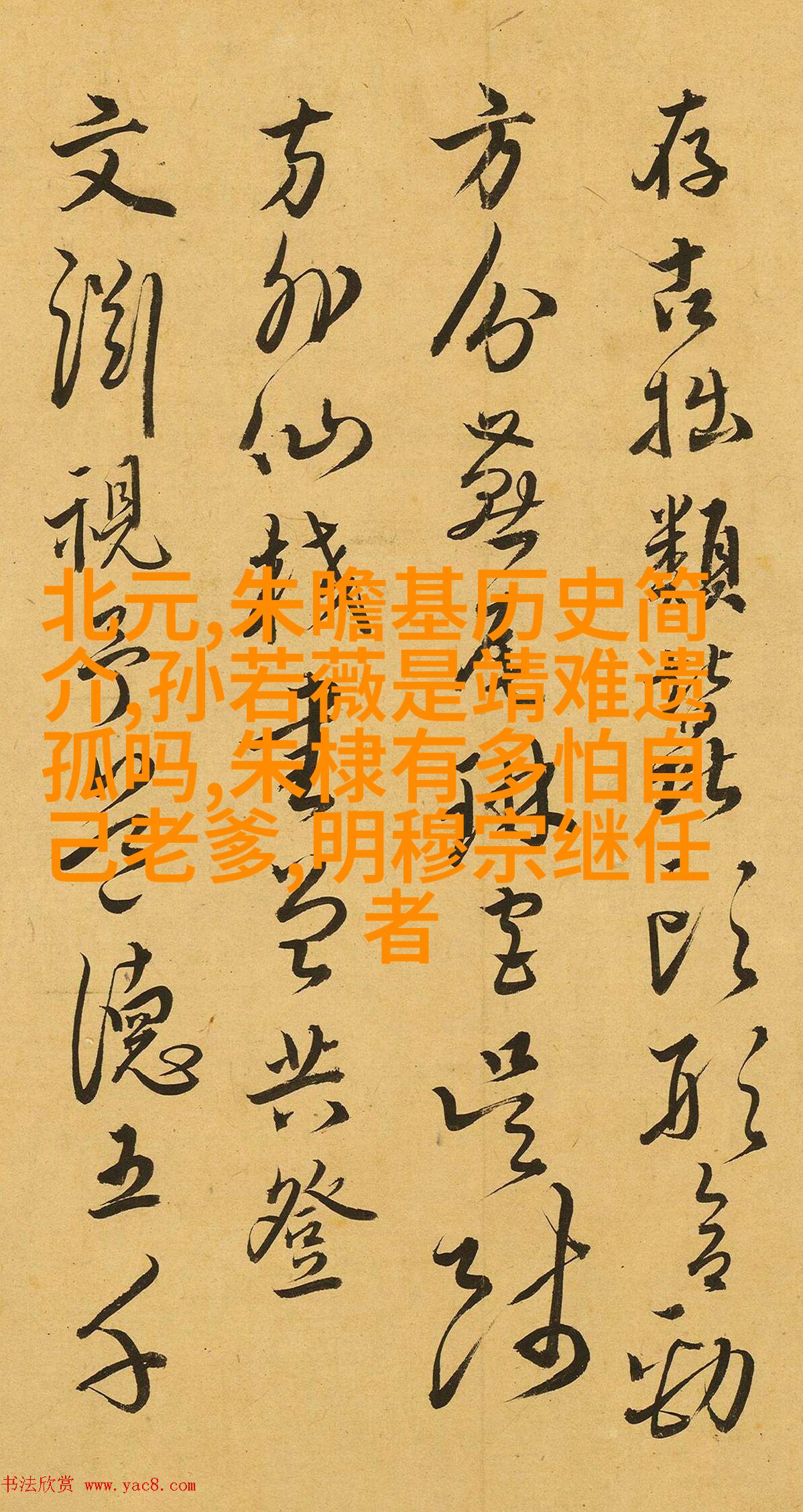

文学成就

除了政治和哲学上的思考,李贽也是一个文学才子。他擅长诗词,并创作了许多流传至今的作品,如《随园诗话》、《谈艺录》等。他的文风清新自然,与宋代四大书法家的书法相比,被后世称赞为“小宋”。

明朝那些事儿经典语录中的智慧

在《明朝那些事儿》中,有这样一句:“朱元璋凶残无道,却能把国保。”这句话很好地诠释了当时的情况,即便是一位暴虐无道的君主,也能够维护国家稳定,这背后隐藏着对权力的利用以及对臣下的严格管理。在这个背景下,理解李贄关于君子的仁政与百姓命运之间关系也显得尤为重要。

悲剧结局

尽管李贽的一生充满了思想探索与文学创作,但最终却以悲剧告终。在万历年间,因为参与反抗王朝专制政策而被捕禁,在狱中写下了一些著名文章,如《劝愚上书》,直到1598年病逝于狱中。当时的人们普遍认为他是冤死者,这也折射出他那份坚持正义、不屈不挠精神。

总结:从历史的角度看,虽然李贄最终未能改变时代的大势,但是他的思想对于推动文化变革、促进知识交流具有重要意义。他那种追求真理、敢言不畏的心态,是我们今天仍然可以学习借鉴的一种精神力量。