在中国历史上,明朝是由朱元璋建立的一个强大帝国,持续了四百多年,其鼎盛时期被称为“明朝由盛”。然而,由于一系列内外因素的影响,这个曾经辉煌的王朝最终走向衰败。其中,《万历会试》的举行,无疑是明代士人文化教育制度的一个重要里程碑,它标志着这一体系达到了一定的高度,也预示着后来士人对政治权力的渴望和社会矛盾日益激化。

明代士人的崛起

在朱元璋建立明朝之前,宋、元两代的科举考试已经成为了选拔官员的一种重要方式。这种制度不仅选拔出了大量有才华的人才,而且也培养了一大批具有深厚学问和严谨治国理念的人物,他们在各自领域都取得了显著成绩。但到了明朝初期,由于连续战争消耗巨大,财政困难加剧,使得中央集权逐渐削弱。在这样的背景下,一部分地方势力开始崛起,其中尤以李自长等地主阶级为代表,他们通过控制地方经济而获取政治上的实力。

科举制的改革与发展

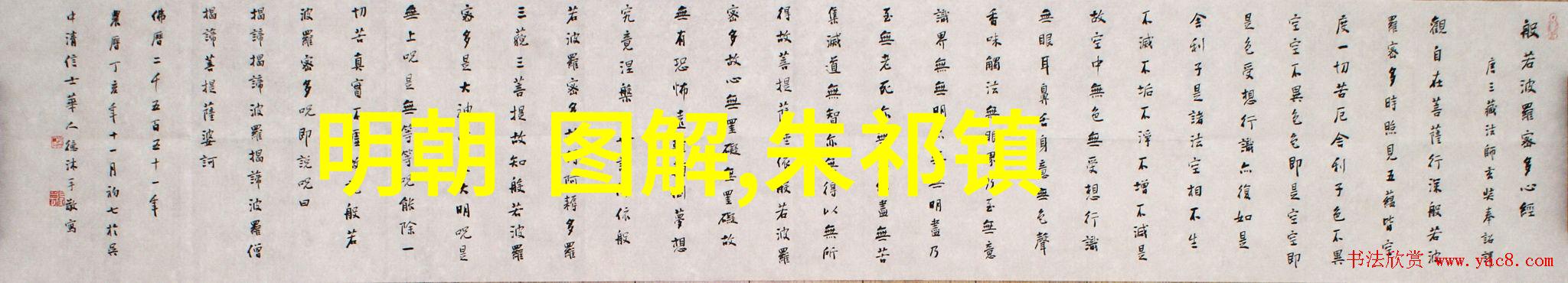

面对这些局限性和挑战,明太祖朱元璋推行了一系列改革措施,以巩固中央集权。他实施了科举考试制度,并将其作为选拔人才的一种主要途径。这一政策对于促进社会稳定、增强国家凝聚力以及培养出更多忠诚于中央政府的地方官员有着积极作用。随后的几位皇帝,如洪武帝、宣德帝,都继续完善并扩展这个系统,使之成为一个相对公正且透明的选拔机制。

万历会试及其意义

到万历年间(1572-1600),科举考试已然成为一种成熟且有效的心理测试工具,对待此事,则可从以下几个方面来阐述:

政治意味

万历会试不仅仅是一个单纯的人才展示平台,更是一种政治手段,用以筛选出那些能够顺应皇室意愿,同时具备一定学识水平和道德修养的人选。这一过程中,不乏出现过一些名词术语,在当时看来可能很抽象,但却能反映出考生的思想境界,从而帮助评判者更好地了解他们是否符合要求。此外,即便是在这样严格的环境下,有些人才依旧凭借自己的努力获得晋升,这无疑体现了这一时代虽然存在很多问题,但仍然有一定的开放性与包容性。

社会意味

《万历会试》的成功举办,为士人阶层提供了一个展示自己才能、实现个人抱负的手段。而这又进一步提升了整个社会对于知识分子的尊重程度,让他们成为推动社会进步的一支力量。不论是在文学创作还是科学探索上,都有许多杰出的代表人物,他们通过科举道路获得荣誉并影响后世,而这些作品则构成了丰富多彩的地球文艺史诗篇章之一部。

文化意味

作为一种传统文化遗产,《万历会试》体现了儒家价值观,即“仁义礼智信”的核心原则,以及中华民族传统美德——坚持学习,不断追求卓越。它鼓励人们保持谦虚谨慎态度,同时也表彰那些勇于创新、敢于担当责任的小小功绩,这些都是中华文脉中的精髓所在。

明末失去节操:腐败与衰落

然而,就如同任何事物一样,《万历会试》本身并没有完全解决所有的问题。在接下来数十年的时间里,一些原本被认为是保证秩序稳健基石的事物开始变得松弛或甚至崩溃。例如,当时出现的情况包括但不限于:

宦官专权:宦官们逐渐掌握军队指挥权,并利用这一优势干预政务,最终导致宪法规条遭到破坏。

贪污腐败:由于不断增加的地产税收压迫人民生活,使得许多地方官吏利用职务之便进行敲诈勒索。

甲午战争失败:清军在第一次鸭绿江战役中惨败给日本,是中国近现代史上的重大挫折,对内引发民心浮动,对外丧失威信。

农民起义爆发:由于经济困难及其他原因,加之官方政策错误导致农民群众普遍受苦,最终爆发起义,如李自成领导下的红旗军攻陷北京城。

随着时间流逝,这一切都使得一个曾经伟大的帝国走上了覆灭之路。在这背后,“由盛转衰”的历史事件不可避免地牵涉到了各种复杂因素,而《万丽式」的科技大会只不过是其前奏曲之一,它既揭示了那个时代关于知识分子角色的大讨论,也隐含着未来可能发生变革的大门尚未关闭,只要有人有胆量开启那扇门,就可以改变命运。而我们今天回顾过去,那些梦想虽未能实现,却留给我们宝贵教训,并启迪我们的精神追求至今仍充满活力与希望。

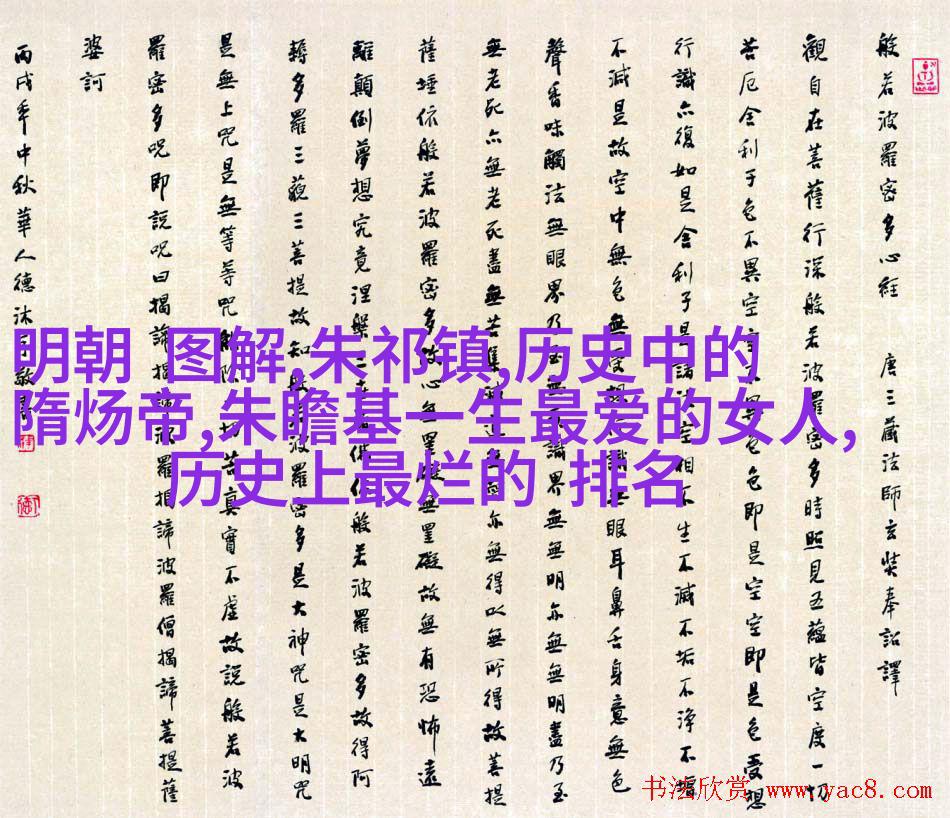

标签: 明朝 图解 、 朱瞻基一生最爱的女人 、 历史上最烂的 排名 、 历史中的隋炀帝 、 朱祁镇