1644年4月25日:崇祯皇帝自缢身亡,明朝历史画上句点

在中国古代的历史长河中,有着无数个转折点,而其中最为著名、又最为悲剧的一次转折发生于1644年4月25日。当时,明朝的最后一位皇帝朱由检,即崇祯帝,在煤山(今北京景山)自缢身亡。他的死标志着明朝的灭亡,也成为了一个深刻的人性与历史的交响。

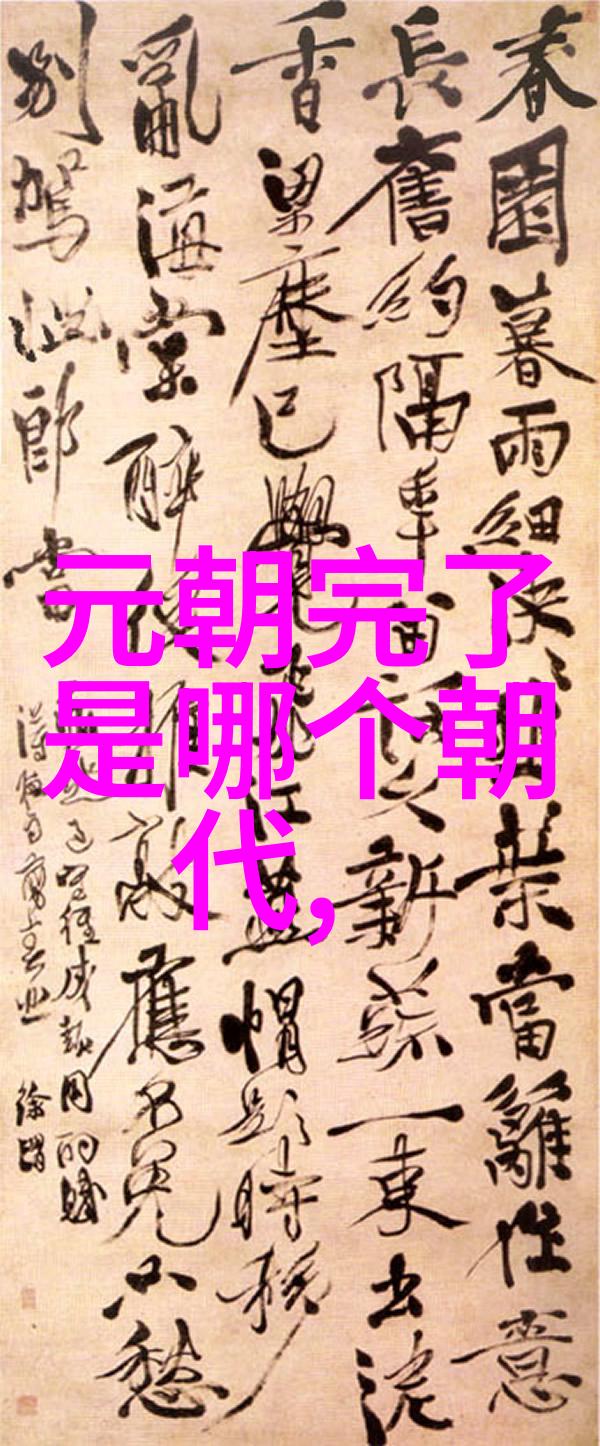

据《明史》记载,崇祯遗书中,他写道:“朕凉德藐躬,上干天咎,然皆诸臣误朕。朕死无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面。任贼,无伤百姓一人。”这段文字反映了他对自己统治期间种种失误和不幸感到深深悔恨,同时也表达了他对臣子们所犯错误负责,以及对于民众安危负责的心情。

然而,这位勤于政务、鸡鸣起床夜分不寐的皇帝,却因用人不当、疑心重重,最终走向了悲剧结局。在位十七年的时间里,他曾六次下罪己诏,但由于缺乏正确的人才政策和有效的治国措施,最终无法挽回国家命运。

此前,一系列农民起义战争不断爆发,加之后金政权虎视眈眈,对明朝构成了外部威胁。在这种背景下,当李自成军攻破北京时,崇祯在绝望之中选择了结束自己的生命,并留下了一份遗书,让世人知道他的英勇与忠诚。此举也揭示了他内心深处对于责任感和忠诚的一种坚持。

而在这一过程中,有些官员虽然能够理解到末日临近,但他们却选择逃离或投降,只有极少数如史可法等忠良官员选择抵抗到底。这场事件,不仅让清算者们对那些倒戈者的行为感到愤怒,更使得整个社会对于“衣冠介胄”背叛信仰和民族的事实感到哀痛与耻辱。

从不同的角度来看待这个时代,我们可以看到一个复杂而充满矛盾的社会。当时期的大臣们多半是门户狭隘,他们之间争斗不休,而将帅则骄傲惰怠,不愿意真正出力以挽救国家。这些问题加剧了内部矛盾,使得外部压力更加难以应付。

关于崇祯朱由检这个人物,其评价也是颇为复杂。他继承神宗、熹宗之后,是个有理想但缺乏实际智慧的人物。他铲除阉党并勤于政事,可是在人才选拔上却存在重大失误,用人手段苛刻且猜忌过重,这些都影响到了他的治国能力。而他的性格特点,如好刚急遽,也影响到了决策过程中的效果。

至今,在学术界仍有人不同意认为崇祯是导致明朝灭亡的直接原因。一方面认为其作为一代君主确实努力行仁政,为社稷尽责;另一方面,则指出其使用宦官、腐败现象以及处理边疆事务上的失败更是导致灾难性的结果。而孟森这样的学者则提出了另一种观点,即即便思宗有心善变,又何能免于大势所趋?

总之,从不同的视角看待同一事件,每个人都会根据自己的价值观念和知识体系给予不同的解读。但不可否认的是,那一年四月二十五日,一位天子的死亡标志着一个王朝走向毁灭,同时也成为了一段历史的一个永恒符号——人类追求正义与平衡生活方式的一场永恒战斗。

标签: 孝庄皇后 、 嘉靖是不是朱棣一脉 、 朱元璋真放过二虎了吗 、 朱元璋真的很爱百姓吗 、 建文帝的百年失踪之谜终于被解