在中国历史上,科举考试制度是由唐朝开始实施的一种选拔官员的重要方式。它通过一系列严格的考试来选拔人才,并以此作为提拔官员、分配职位的主要依据。在这个过程中,排名不仅决定了个人的仕途,还体现了社会阶层和地位之间的关系。因此,我们要探讨科举制度在社会发展中的作用和影响,就必须从其对排名体系以及整个社会结构产生的深远影响着手。

首先,科举制度为士人阶层提供了一条通往仕途的大门。由于只有经过考核的人才能进入官僚体系,这就意味着那些有志于仕途的人,只能通过学习经典、参加考试来证明自己的能力,从而获得官方认可。这不仅促进了文化教育普及,也为士人阶层创造了一条合法化提升自身地位的手段。

其次,科舉制对于推动知识传播与创新起到了不可忽视的作用。在古代中国,由于书写系统简洁明快,因此能够记录大量文献资料,对后世学者研究历史有极大的帮助。此外,由于竞争激烈,每个人都需要不断学习新知,以提高自己的竞争力,这也促使人们积极向新的思想、科学技术等领域拓展视野,从而推动了文化科技进步。

然而,随之而来的问题则是出现了“八股文”的现象,即只重视经学,而轻视其他领域,如医学、文学等。这种情况导致文化多样性受限,同时也限制了人才队伍多元化,使得一些优秀人才无法得到发挥空间或被充分利用。这反过来又引发了一些批评声浪,比如清初时期著名学者顾炎武就曾批判说:“国之大事,在选才,不在讲究文字。”

此外,由于科舉制将权力集中到特定的群体手中——即那些通过考取功名的人,它可能会导致权力的垄断,使得非功名出身的人难以接近决策中心。而这进一步加剧了社会矛盾,加强了封建统治集团对民众控制。

总结来说,虽然古代中国的科舉制确立了一套公平公开选择官员的人口测验,但它同时也有其固有的局限性和弊端,如过度强调经学知识,对其他领域知识缺乏重视,以及造成权力的高度集中等问题。但无论如何,它对于整个人类文明史乃至现代民主选举政治体制都具有不可磨灭的地标意义,是我们可以借鉴学习的地方。

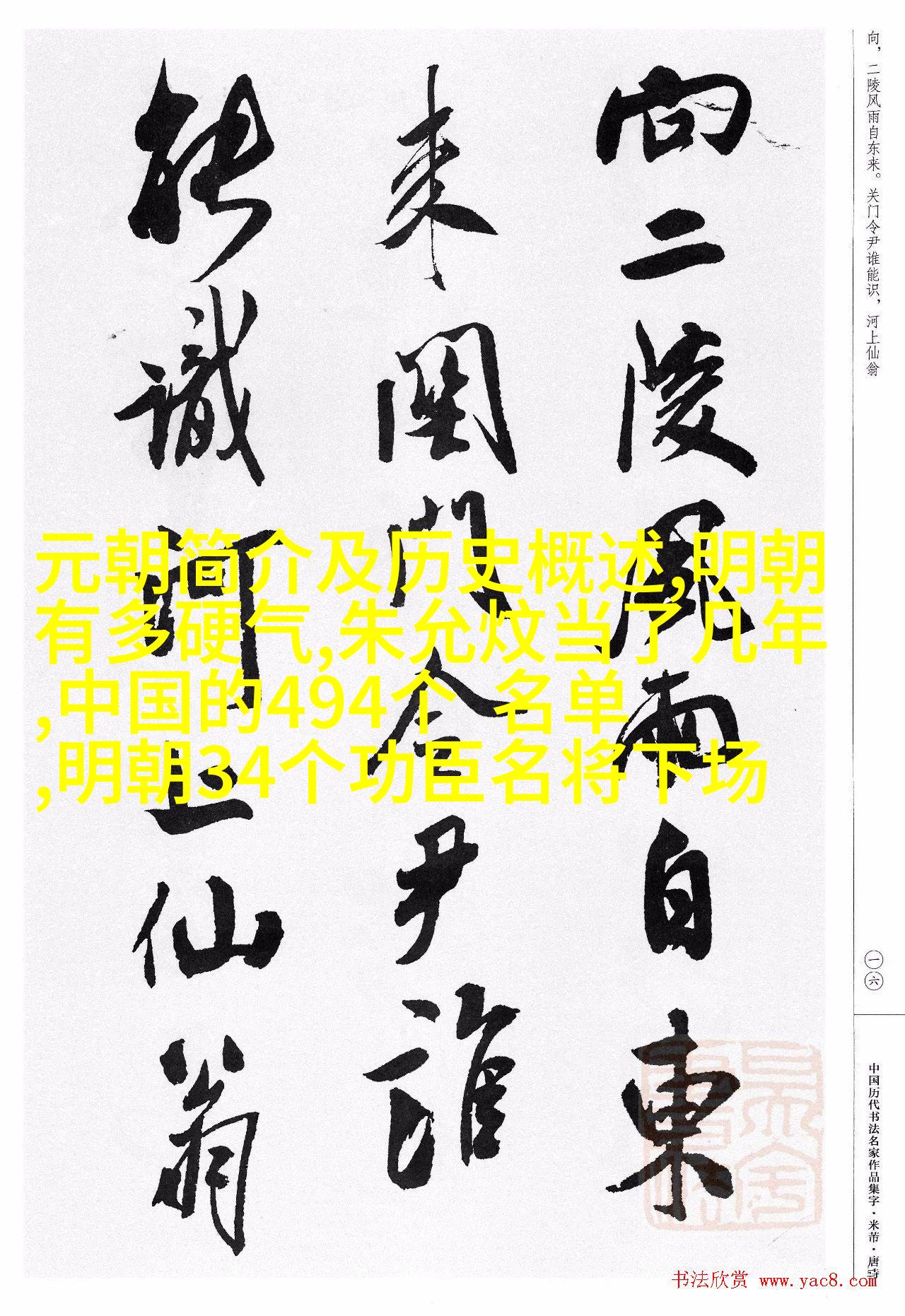

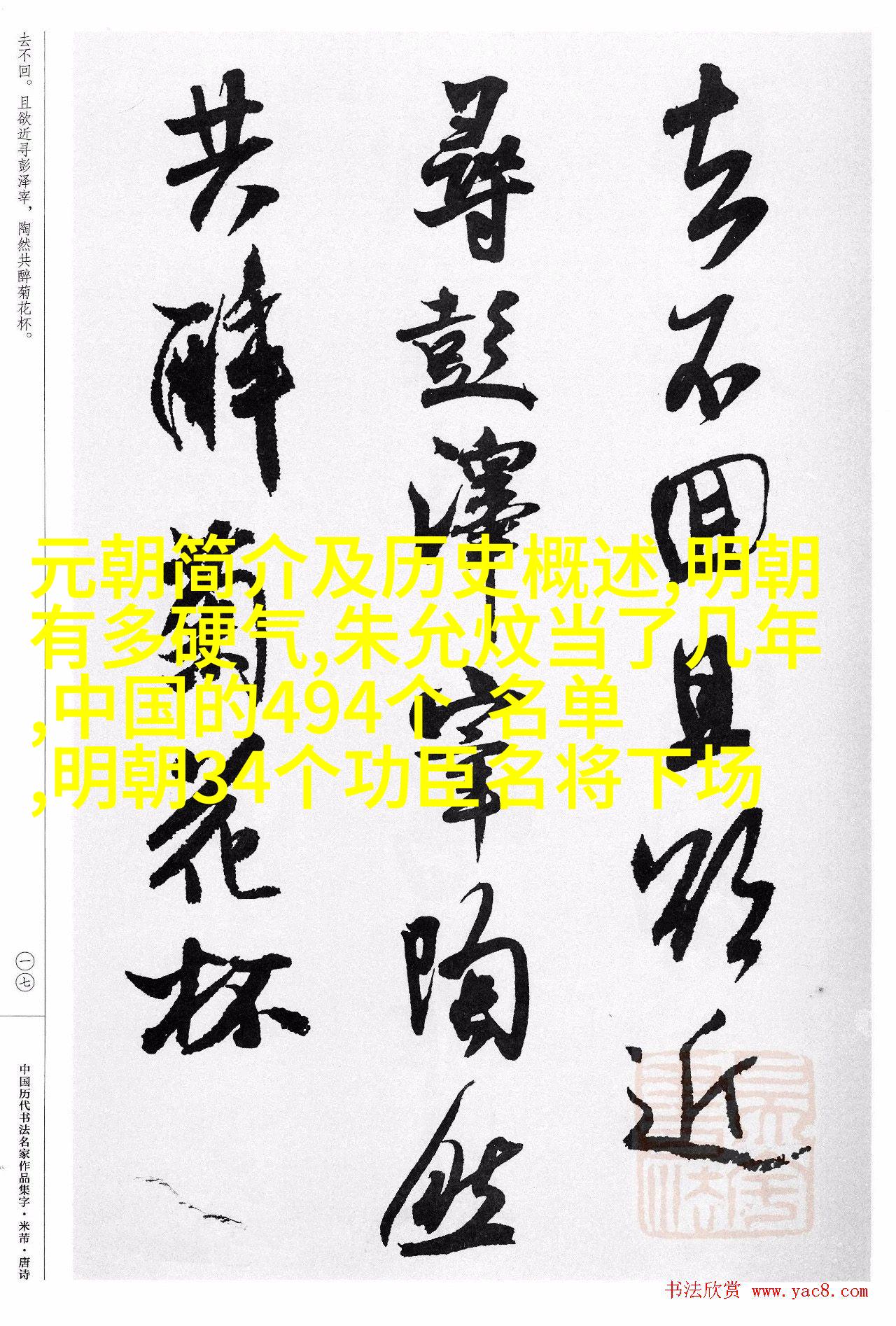

标签: 明朝34个功臣名将下场 、 朱允炆当了几年 、 中国的494个 名单 、 元朝简介及历史概述 、 明朝有多硬气