在中国历史的长河中,刘伯温是明朝的一位杰出政治家、学者和文学家。他的智慧和远见卓绝,对明朝后期产生了深远的影响。然而,关于他的结局,这位伟人的晚年生活是否平静安详,以及他生命最后的光芒如何熄灭,是一个谜团。

刘伯温生于1462年,是明代著名学者、书画家、诗人及数学家,他不仅在政治上有着显赫的地位,在文化艺术领域也留下了丰富的成就。在其漫长的一生中,他曾担任过多个职务,如翰林院修撰、礼部右侍郎等,并且历次都是因“考绩”被迫退休,但每次都再度被召回为官。

正史中的记载显示,刘伯温晚年的生活并不如人意。他经常因为政治斗争而遭到排挤,被贬官几次,最终被罢黜。但即使如此,他仍然保持着对国家事务的关注和批评,不断地通过诗文表达自己的看法与建议。

《明史》、《万历野获编》等正史文献对于刘伯温晚年的描述相对简短,但可以推测他可能是在一定程度上的孤立无援。他虽然拥有高超的才华,却屡受猜忌,因为他敢于直言,不畏强权,因此遭到了许多当权者的排挤。这种情况一直持续到他去世前夕,也许这就是为什么我们无法从正史中找到关于他生命最后时刻的情景细节。

然而,我们可以通过其他文献来窥视这一切。在《万历野获编》中提到,刘伯温晚年居住在北京附近的一个小镇上,那里的环境清幽,与大城市相比更能让一个人享受到宁静的心境。不过,即便是在这样一个相对宁静的地方,他依旧不能完全逃脱外界纷扰。根据一些传说,当时有一些势力图谋要害命,但最终未能成功。

随着时间流逝,尽管没有确切证据证明这些传说,但是它们反映了人们对于这位伟人的敬仰之情以及他们希望保护他的遗容。当我们试图想象出这个伟人生命最后一刻的情景时,我们会发现自己面临的是一种复杂的情感体验——既是对历史人物尊重又是向往那些不可触摸的事物的时候那种哀伤心情。

总之,无论是通过正史还是其他文献资料,我们能够感受到的是那份无尽的人文关怀与哲思,而不是具体细节。这也是历史给予我们的宝贵财富之一,它不仅是一种知识,更是一种精神追求,让我们在探寻过去的时候,也能够找到现在自我的意义。

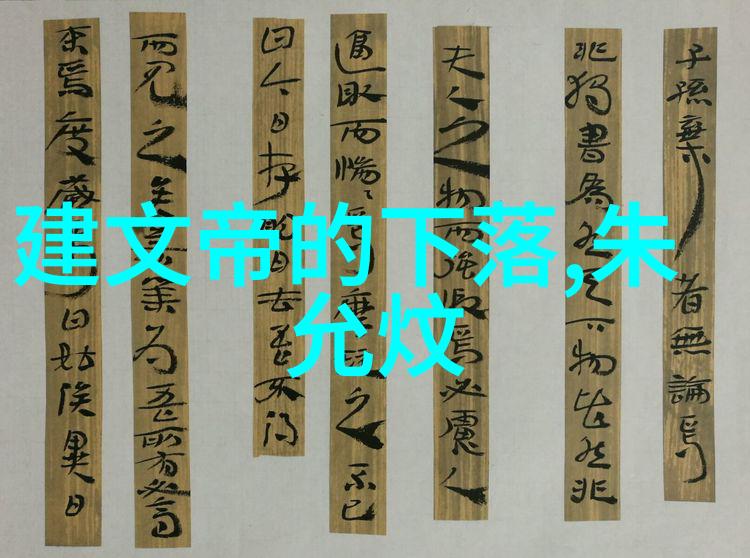

标签: 朱瞻基为什么不喜欢朱祁钰 、 明朝历史帝王表及简介图 、 中国历史时间一览表 、 建文帝后来有进宗庙吗 、 康熙痰涌驾崩