在东西方交往的早期历史中,由于种种原因,往往是冲突多于合作。 但随着双方接触频率的增加和相互了解的加深,合作必然会出现。 虽然这些早期合作的规模往往很小,但也很容易隐藏在历史资料中,不容易被发现。 但蛛丝马迹之中,依然透露着双方的无奈。

1564年的三门之战是明朝与葡萄牙队长的首次军事合作。 双方不仅各取所需,而且在现实困难面前选择开启妥协的新时代。

鸡和鸭的早期交流

大航海时代从根本上改变了历史进程

1520年代,明朝当局并没有意识到他们生活的世界已经发生了变化。 曾经与外界隔绝的地理环境,随着科技的进步和时代的发展,正在逐渐瓦解。 频频到朝廷告状的诸侯使节和尾随其后的葡萄牙人,让长久以来的外交部门感到不知所措。

此后三十年,出于自卫本能,明朝与葡萄牙发生了一系列不愉快的争执,这代表了当时西方的开拓精神。 前者自视为世界上的最高权威,希望所有来到这里的传播者都委婉地降级自己。 同时,出于内心层面的自卑和不屑,我希望所有的交流都限制在尽可能低的范畴。 后者的要求要灵活得多,但基本上是在相互尊重的基础上寻求互惠谈判。 最初对巨大市场的冲动,让他们希望稳步提升谈判范围和水平。 这就注定了明朝与葡萄牙早期不可避免的对抗。

没有大航海时代,就没有倭寇的爆发

甚至因为葡萄牙人带来的外部刺激,明帝国原有的内部分布格局也变得紊乱。 长期被刻意打压的东南沿海地区,开始有了打破贸易管制的希望。 除了那些打算继续垄断港口的势力之外,民间的动乱仍然无法控制。 这反过来又刺激了明朝廷的进一步撤退。 大批官员和军队开始对贸易进行一轮又一轮的打击,直接破坏了大部分沿海自然形成的利益分配机制。

从屯门、西草湾之战到双鱼岛的兴起与灭亡,都是在这一背景下诞生的关键节点。 嘉靖朝倭寇的爆发和军队贪婪的赏赐取得的马西河大捷,更是时代变迁催生社会混乱的标志性事件。

明朝与葡萄牙的早期交往充满了冲突

沿海地区征兵激增

明初建立的许多卫所和水寨在短时间内都趋于衰落

上述因素延伸到军事层面,进一步暴露和解构了明朝海防的薄弱。 过去,许多在沿海扎根的海军营垒和警卫制度在朝廷最终开始关心海岸之前就已经趋于解体。

由于明朝长期执行不能放松的海禁,许多沿海岛屿的居民被迫向内陆迁移。 一些岛屿成为无人认领的土地,可能被海盗掠夺,而另一些岛屿则成为海军基地。 但这些岛屿往往不适合种植农作物,有的甚至可能缺乏淡水资源。 原本极度依赖土地财政的警卫制度,就这样失去了生存所必需的土壤。 艰难困苦的条件,导致士兵们大批逃亡。 受损船只也根本没有得到任何维修资金。

从16世纪开始,明朝在沿海地区逐步推行征兵制度。

明代各地也出现了类似的侍卫制度衰落现象,迫使朝廷从15世纪开始采用征兵作为补充手段。 但由于明朝经济一直处于萧条状态,朝廷不可能长期维持大规模征兵。 在仍然用土地维持驻军制度的前提下,少量的粮食和俸禄是征兵的唯一奖励。 然而沿海局势急剧恶化,这份不完善的应急预案被直接复制到当地。

倭寇兴起前后,明朝开始招募大量军队进行海防。 而且,为了切断地方利益联系,所有招募的军队都必须到异国服役。 比如,雇佣相对内陆山区的壮士到沿海地区作战。 他还从广东沿海招募水手到福建对付倭寇。 在戚继光的戚家军取得成功的同时,各种维护模式相似的军队成为了明朝控制沿海地区的中坚力量。 他们中的大多数人都得不到只有齐家军才有的待遇。

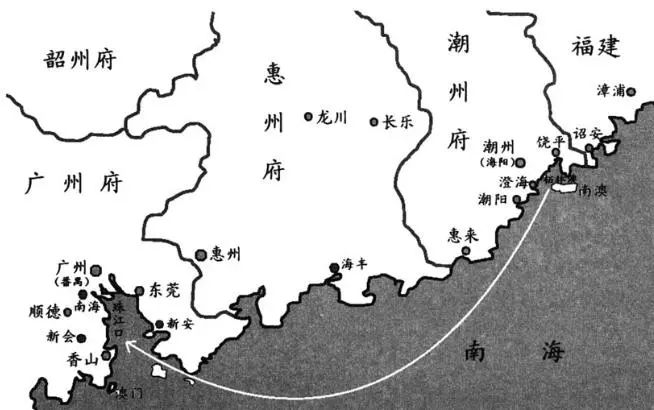

1564年,这种临时紧急救济的制度直接引发了著名的托林水手兵变。 海军不满自己待遇低下,接到抗日名将余大猷北上的命令后,决定发动兵变。 由于他们不是潮州托林人,所以决定集体返回家乡东莞自卫。 这将原本只活跃在江浙闽沿海的倭寇逼到了南方的珠江三角洲。

倭寇的大规模出现,让明朝的海防漏洞百出。

岭南的世外桃源

大多数倭寇并非来自日本

16世纪50、60年代,江浙闽沿海频繁出现大量倭寇。 据亲历者回忆,当时除了少数日本流浪者外,还有大量土生土长的福建人、浙江人以及大量徽州人。 这样的构成很大程度上解释了为什么广东沿海并不是日本侵略的重灾区。

明代实行海禁制度后,岭南地区的珠江三角洲是仅存的少数开放口岸之一。 东南亚各国都会来此进行海上悼念。 当地朝贡贸易收入也远远超过对琉球开放的福州、对日本开放的宁波、对朝鲜开放的蓬莱。 战国时期形成的贸易传统得到了最大程度的宽容。 岭南特殊的闭塞环境,使得朝廷的直接管辖权不如靠近赋税重地的北方两省那么强。

岭南地区是明朝控制比较薄弱的地方

因此,在漫长的禁海期间,广东特别是珠三角地区的居民将保留最低限度的出海能力。 15世纪后期,财政日益紧张,就连知县也加入进来,一方面打破了固定的进贡期限,希望有更多的南洋船只来访。 另一方面,它将保护当地人免受海外贸易的影响。 即便是正德、嘉靖两位皇帝的三令五申,也没有压制这种现象的继续发展。

然而这些人却在16世纪成为了朝廷可以征召的人力资源。 由于大量沿海人口加入倭寇或被认定为倭寇的同情者,明军开始从珠江三角洲地区招募海员作为海军主力。 托林兵变中的1000名东莞水师正是为此来到潮州驻守的。 只是当时很多人都不愿意被政府和军队征召入伍,包括人和船只。 以至于这些船故意建造得较小,以避免受到筛查。

当托林的东莞水师返回珠江时,他们也与以前的同事重新建立了联系。 沿海地区的一些私人盐商和其他走私船只也加入其中。 这很快使起义军的规模增加到数千人,并拥有30艘大型船只和40艘小型船只。 他们计划从珠江直击,占领首都广州。

原本应该守卫海上边境的水手们突然变成了叛逆者。

一场险些失手的防守战

托林兵变的水手们乘风直接返回珠江口。

1564年,当起义军舰队开始进入珠江口时,这里就像是一片荒芜的土地。 由于总督吴桂芳镇压粤北山地叛乱,仍有战斗力的警卫部队大部分调往北方。 调任广东总军的于大有,面临着兵力严重不足的问题。

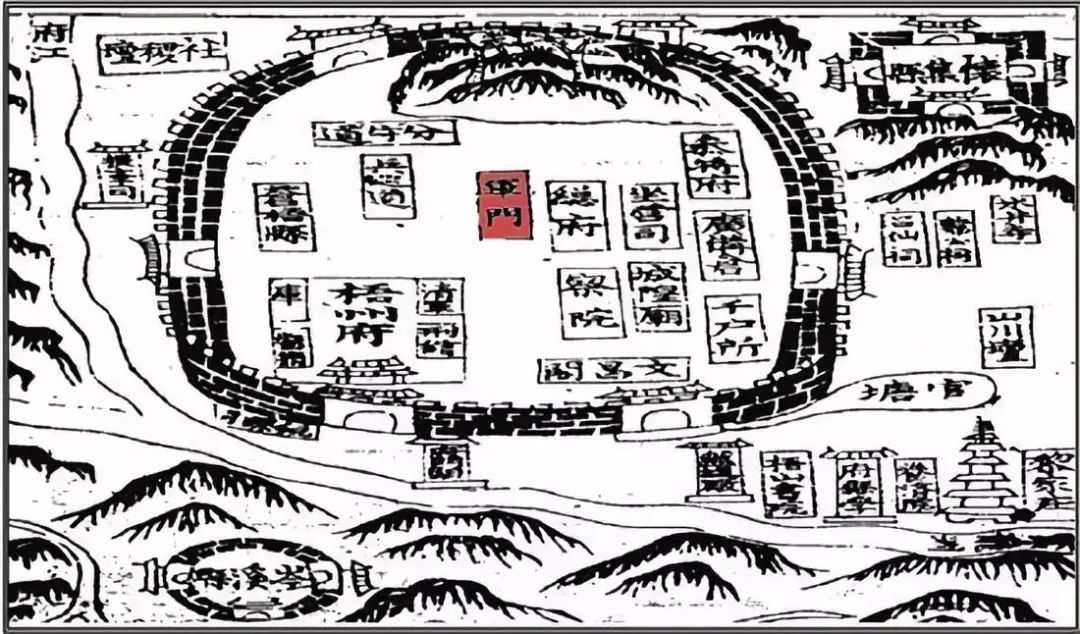

明代的广州城原本只是一座距离海滨相当远的小城市。 这样的城市建筑选址,显然不是为了方便贸易,而是为了防范水的威胁。 但随着贸易的恢复和人口的发展,原有的城区已无法容纳人口。 城市区域自动延伸到城墙之外,形成更大的社区。 在兵力严重不足的情况下,外城,尤其是靠近河岸的地区,自动被放弃。 好在叛军本身并没有任何攻城的准备,对于依然有城墙保护的内城也无能为力。 一番掠夺后,他们选择暂时撤退。

明初广州城面积较小

于是,于大猷趁机打出借势东攻西攻的战术。 他首先派遣部分官方海军从珠江口逆流而上,将叛军的吸引力转移到他们的背后。 然后他们派官兵四处进攻,将附近地区的船只全部收集起来,拼凑成第二支舰队。

一个月后,叛军在珠江口与更多走私船汇合,返回广州。 这一次,他们的人数已经增加到了一万多人,他们已经有了进攻广州城的资本了。

于大猷的连环舰战略计划被轻易挫败

于大猷将收集来的船只用铁绳连接起来,形成了横跨珠江两岸的水障。 但已经熟悉当地水情的叛军很快就在退潮时释放了准备好的火船。 这场南方粤语版的赤壁火烧战以军队惨败而告终。 不过部署在下游的官方部队还是成功地进行了奇袭。 叛军本身就是一个临时组织,但在恐慌中被击败了。 600多人在没有激烈抵抗的情况下选择了投降于大猷。

无奈之下,于大猷只能开始采取分化瓦解的策略。 他向加入起义军的广东私人盐商许诺,只要他愿意接受诏安,他就会忘记过去。 同时,还可以获得政府的许可,进行合法的食盐交易。 在这个看似美好的承诺下,21艘船只脱离了叛军行列,加入了官方军队。

随后,当政府军利用叛军船只靠岸补充淡水时,发起突然袭击。 随着三百多名起义军和几名主要领导人被俘,托林兵变表面上看来已经彻底平息。

起义船大部分也是自备,主要由东莞人组成。

中葡首次军事合作

明朝在广东同时面临三场叛乱

但在广州陷入危机的同时,叛军原本驻扎的潮州地区也发生了更大规模的叛乱。 大量被政府称为倭寇的叛乱分子在当地形成了庞大的势力。 明朝对广东的控制力瞬间降至历史最低水平。 余大猷解决了广州的危机后,就离开,东奔西走,应对潮州叛乱。

许多原本加入托林水手行列的私人海商都逃离了珠江的混乱。 他们出海后便向西逃亡,一路跑到了珠江口以西的上川岛附近。 饱受各地叛乱重创的明军知道,在外海取得优势并没有绝对的把握。 于是,他们开始第一次向葡萄牙人寻求援助。

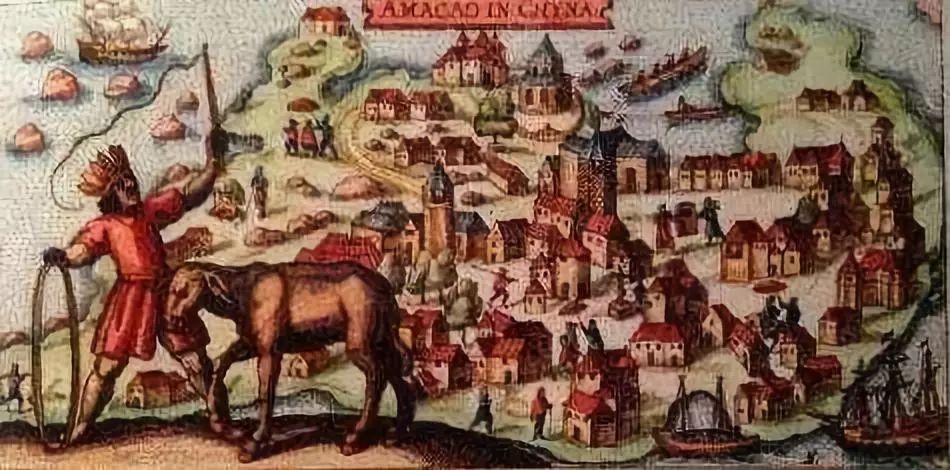

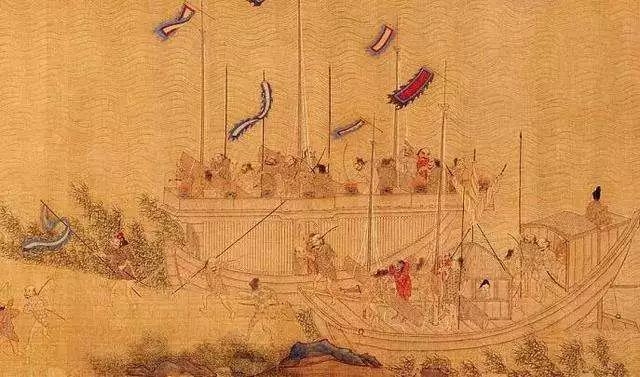

葡萄牙人在远东使用的中国帆船

当时的葡萄牙人实际上已经获得了澳门的居住权。 虽然人口不多,也没有完整的军事力量,但他们仍然收到求助请求。 毕竟,在明政府眼中,葡萄牙人的海战向来犀利。 如今他定居澳门,按照朝贡法,他属于皇帝统治下的臣民。 和当地的酋长或者边境部落一样,他有义务派兵帮助官方军队。

于是,一艘中国舢板从马六甲被派去寻找叛军的踪迹。 尽管梅洛船长并不指挥军舰,而且大部分船员都是来自东南亚的马来当地人,但他仍然愉快地接受了这一任务。 因为他们也知道,这有利于与广东当地的官员交好,可以帮助他们进一步扩大在远东的贸易势力。

叛军船只的尺寸比西方化的葡萄牙船只更传统

最终,这艘配备弗兰大炮的葡萄牙舢板带领着明军水师的船只出发了。 就像之前在双鱼岛一样,明军选择秘密登陆,从后方对刚刚退到当地的叛军进行突袭。 葡萄牙商船上的火炮发挥了很大作用,成功压制了叛军的反击火力。 几艘叛军船只着火被毁后,剩下的人登船逃跑。 这支小规模的明葡联军在三门海发起了又一轮追击。 直到我看着几艘船渐渐远去。

这场被明朝称为三门之战的战役,无疑是当年众多平叛战争中的一个小插曲。 但这也是历史上明朝与葡萄牙人的首次军事合作。

少数叛乱残余后来逃往暹罗

更大规模、更高水平的合作在下个世纪还将多次发生。 这不能不说是基于双方实际需要的必然妥协。 仅从这一点来看,三门之战可以说开启了一个新时代。 (超过)