明代时期,中国古代文学艺术呈现出平民化、世俗化的趋势,文学艺术空前繁荣。 宋明理学在明代也达到了炉火纯青的地步。 在文学方面,比较有特色,表现在诗歌、小说、戏曲三个方面。

明朝动员了大量的人力、物力,从多方面整理了大规模的中国古典文化,包括经典书籍、政书、丛书、选集、文集、词典、词典、书目等。系列书和丛书是最重要的。 其规模之大、编撰之精深,不仅在中国,而且在世界文化史上也是前所未有的。

明代对古代科学技术的大力总结主要是由民间学者完成的,这再次说明了中国传统文化和中国封建王朝重人文轻科学技术的弊端。

明代的地理著作与史学类似。 早期多为官员所撰,后期多为民间所撰。 这与明朝专制集权政治的强大和王学的崛起有关。 地方志的编撰在明末也成为一种时尚。 明代中国古代科学技术不断发展,农业、医药、金属冶炼等方面领先世界。

明末著名史学家有郑孝、高岱、王士祯、李贽、焦屯、严衍、谭迁、黄宗羲、顾炎武等。 他们将历史记载分为国史、野史和家史三类,对这一时期中国史学的发展进行了较为全面的总结,有助于对史料进行更加客观的比较研究和探索。

明朝末年,耶稣会士陆续来到中国,将明清时期的西方文化带入中国。 在西学注入中国文化体系的同时,中国文化也通过西方传教士的宣传和介绍在欧洲传播。 随着西方文化的传入和影响,中国文化开始了新的征程。

历史时代

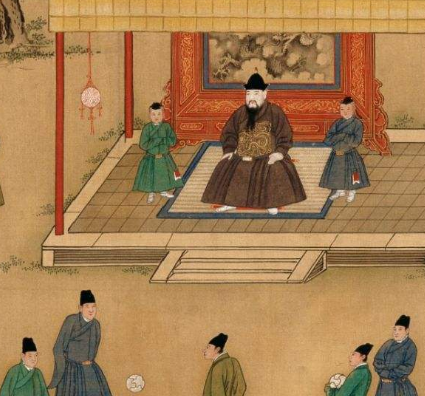

明朝是中国历史上最后一个由汉人建立的王朝,也是一个特殊的王朝。 公元1368年,明朝开国皇帝朱元璋灭元称帝,国号大明。 1644年,李自成攻入北京,崇祯皇帝在景山自缢身亡。 明朝被推翻,建国276年,历经十二代,十六位皇帝。 后来南明十八年被清朝灭亡。

前明朝国力强盛,经济繁荣,海外贸易发达。 但到了中后期,闭关锁国,日渐衰落,使中国失去了世界领先地位,被欧洲追赶和超越。

影响意义

对中国的影响

明朝推翻了元朝残酷的民族压迫统治,恢复了中国的服饰制度、文物古迹和审美情趣,将中华文化提升到了新的水平。 这是明朝第一次向西方世界全面展示中华文明的辉煌。 。

明代文化保存和激发了中华民族的骨气和力量。

明遗民王玉友(字武功山人)、顾孟友通过诗歌表达了对明朝的深厚感情。 明朝灭亡后,冯梦龙迅速编印的《甲申年谱》记载了许多忠臣为国捐躯的事迹,上至朝臣,下至普通百姓。 明代遗民林姑渡说:“儿时一枚万历钱,终生佩戴。” 他有诗云“登高空可忆梅花岭,醉无万里钱”。 明代遗民傅山有诗云:“四十年苦难,怨崇祯百姓”。

明末农民军将军李自成的养子甚至养孙,最终成为明朝最坚定的支持者和抵抗清军最顽强的力量。 南明时期,他们不再使用自己的旗帜,而是完全效忠于明朝。 的力量。 到明朝中央政府消失,弹药粮食耗尽,重围,山穷水尽的时候,其他的功利主义思想实际上已经不复存在了。 此时,当李来恒已经在茅庐山和整个大陆沦陷的时候,那些还在明朝旗帜下反抗清朝的明军将领和农民军,已经成为了“明军”。 甚至在姚雪隐的《李自成》的最后,写到最后的时候,反复强调的也不是他们闯王李自成残部的身份,而是他们明军的身份。

对世界的影响

明代文化灿烂繁荣,不仅在中国产生了深远的影响,而且对周边国家和地区也产生了深远的影响。

东亚

元代以后,明朝与日本的文化交流继续深入吸收中国文化。 其中,扮演突出角色的仍然是日本僧侣,就像宋元时期一样。 他们向明朝索书,或者自己购买,或者接受别人赠送的书籍。 他们索取或自行收藏的书籍,大部分是宋元时期的,也有少数是明初的。 总之,明代时期,以五山禅僧为代表的那些受中国文化渗透最深的日本人,利用这个机会,不断地表达着对中国文化的渴望、追求和吸收,但他们也表明他们与中国文化格格不入。 过去时期的不同特征。 当然,不仅有日本僧人进入明朝,明朝僧人也前往日本努力传播中国文化。

明朝时期,日本也曾向明朝派遣过使者,朝鲜在李朝初年也曾向明朝派遣过使者。 据统计,出使使者有300多人。

到了17世纪日本江户时代,朱熹的中国儒学,即朱熹理学已成为日本的官方学派,阳明学在日本民间流行。

明朝灭亡后,朝鲜认为清朝的统治是野蛮人的统治,朝鲜人自己的国王是由明朝皇帝册封的。 与清朝相比,他们国家的社会是正统的。 正是这种对明朝的向往和对清朝的蔑视,才使得朝鲜得以保留了自己在很大程度上模仿和抄袭明朝的文化。

琉球王国的建立采用了明朝的制度,从官制、礼仪到教育制度都是一样的。 这样做的好处是,很快使琉球从蒙昧时期进入发达的封建时代。 21世纪的冲绳文化依然保留着浓郁的福建风情。 妈祖庙和孔庙仍然是著名的建筑。 与日本房屋喜欢用鱼形雕刻装饰不同,冲绳的房屋门前蹲着一对“风狮”(当地人称西沙)。 这是久米村人民从福建带来的中国遗产。 击鼓、舞狮一直是琉球人民的最爱。 琉球人至今仍保留着庆祝春节的气氛,这在没有正月庆祝的日本是独一无二的。

明朝是中越关系史上的一个重要时期。 与宋元时期相比,政治、经济、文化等诸多方面都有了显着的发展。 越南末代皇帝保大直到20世纪仍然穿着明朝的服装。

西方

明朝时期,欧洲天主教神父从东方来到中国,将西方文化引入中国。 同时,他们也将一些中国学术传播到西方,形成一种文化交流。 然而,他们向中国引进的西学较多,而向西方引进的中学较少。

在中国儒家经典的西传中,利玛窦来到中国广东,首先将四书翻译成拉丁文并发回意大利。 这就是公元1593年(万历二十一年)四书西译的开始。 公元1626年(天启六年),比利时传教士吉尼格将五经翻译成拉丁文,在中国杭州出版。 后来,到了清朝初年,西方传教士翻译了大量的中国经典,并发往欧洲。 他们盛赞中国伦理、哲学、政治思想的博大精深。 这在欧洲知识界激起波澜,一时间他们对中国十分向往。

中医向西方的传播归功于波兰神父博米格,他向教皇递交了永历太后的国书。 他曾用拉丁文写过一本关于中医的书,书中描述了中国人看舌治病的方法,以及医生的名字。 《一百八十九条》,这是最早专门向西方介绍中医的书籍。

中国的丝绸、瓷器等工艺品很早就被商人传入欧洲。 只有中国式的园林建筑在明清时期才传入欧洲,并一度成为一种潮流。 这一时期,也在一定程度上受到了传教士的影响。

公元1750年,英国国王的建筑师W.钱伯斯为肯特公爵建造了一座完全中国风格的建筑,雕花栏杆、玉石砌成、假山、宝塔。 刹那间,这股风潮就传到了法国和德国,并受到了一些德国和法国人的喜欢。 德国卡塞尔伯爵专门修建了一个中国村。 一切都是中国风格的装饰,就连村里的妇女都穿着中国服装。 德国园艺家路德维希·A·乌耶尔也写过一本书,盛赞中国的园林建筑,小桥流水,亭台楼阁。 它曲折而又美丽,吸引着所有人:它不像欧洲建筑的简单作品。 整齐、雄伟,但却没有什么可以与其他人相比的。