中日甲午“甲午战争”期间,清军多次进攻海城,数次失败。 此时本应改进战术,采用新的方法,但清军前线指挥员吴大成却公然发出了《吴大成投降通知书》。 ”,通告悍然宣称清军阵势雄伟,旗帜挺拔,兵三征北,我自有七纵七夺之计。 这是为了吓跑日军。 结果,五次攻击全部失败。

1894年的中日甲午战争中,拥有世界第十一大海军的日本击败了拥有第七大海军的中国。 对清朝将领的精彩讽刺。

中国军队在近代鸦片战争和1894-1894年甲午战争中的惨败,用血淋淋的事实告诉后人,战略虽然重要,但不是包治百病的灵丹妙药,战略也不是无边无际的。 如果一味崇尚战略而忽视其他,在武器技术和战术水平存在差距后,战略必然成为中国军人的负担。 背负如此沉重的负担,军队无法发展。

西方军事传统并不强调战略。 相反,一般来说,西方军事传统强调战斗力和技术。 因此,相对而言,我们可以对策略有一个清晰的认识。 比如,对于将领的培养,拿破仑认为勇气与谋略之间的平衡,不能太轻,也不能太重于人民。 他把统帅的勇气和谋略比作一个正方形,即无论怎样放置,它的底和高都是相等的。 这与岳飞所说的“为将之道,不苦于无勇,而苦于无谋”的说法完全相反。

在中国漫长的封建社会中,为了适应统一的封建社会结构的需要,统治阶级的传统思维方式始终追求规范人们观念信仰的同步,并以此作为规范社会秩序的手段。社会结构。 体现在军事思想传统上,这种“同步”的思维模式也十分突出:一切以祖训为标准来判断是非; 一味尊祖,兵书上说的就是真理; “没有什么可以改变而不背离它。” “宗”,陈陈相隐,抄袭抄袭……只要翻开中国军事史著作,时不时就能看到这种现象。

例如:

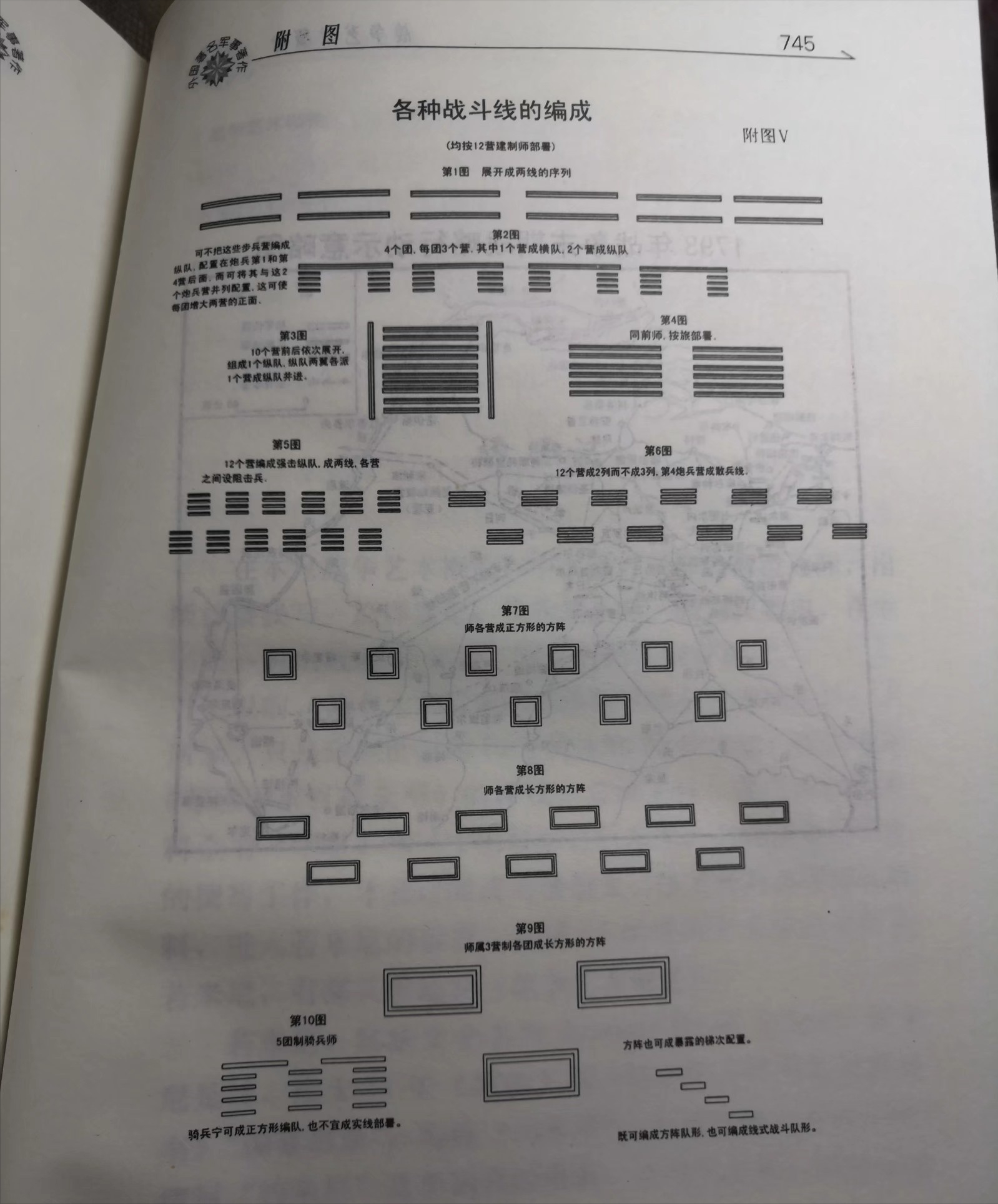

一。 十八世纪,德国和法国对传统古典战术进行了改革,分别创造了线战术和纵队战术。 从此,冷兵器时代以来各种纵深战术绝对统治的历史结束了。 对此,精通军事的恩格斯曾作出高度评价,认为这是“一大进步”。

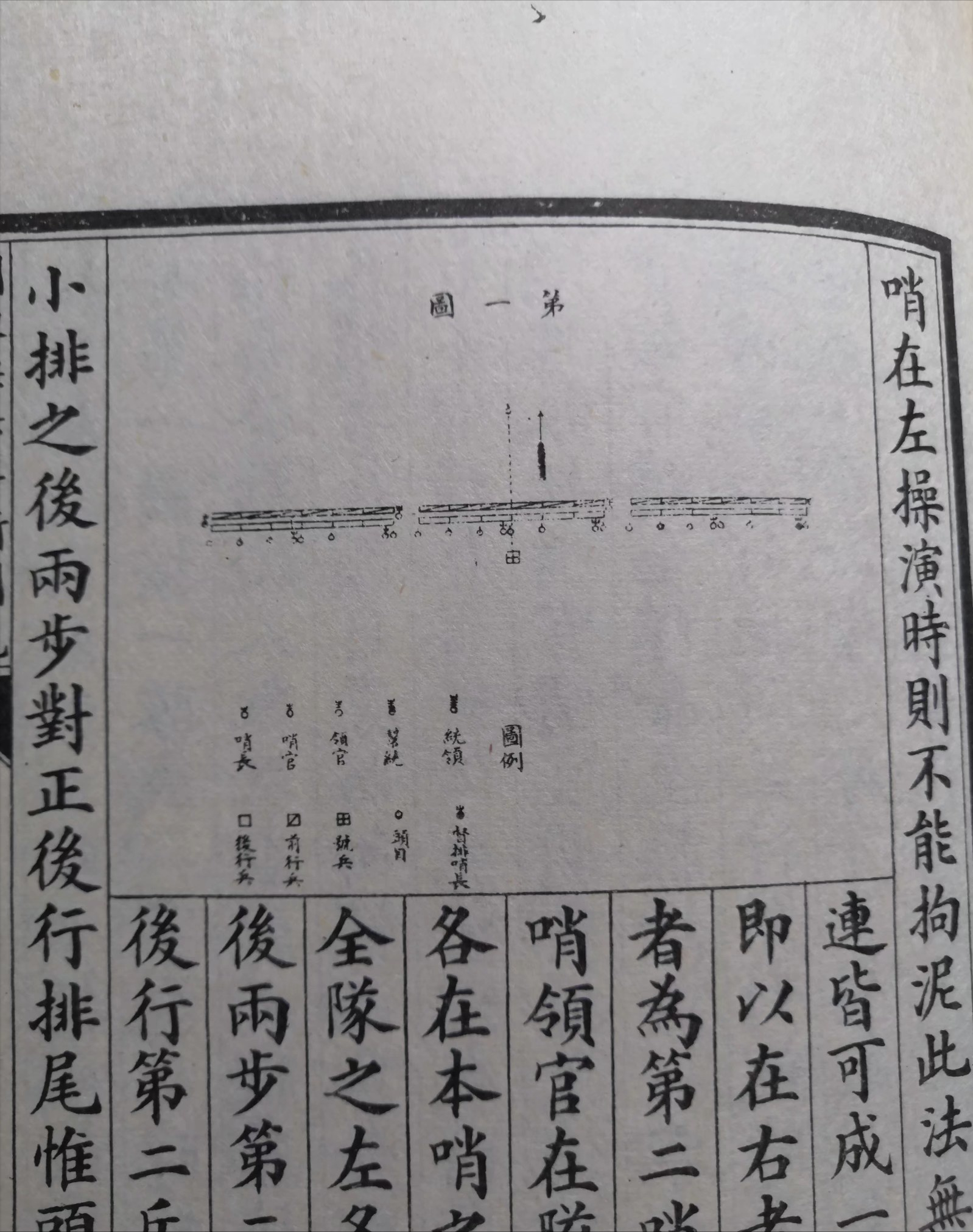

早在16世纪中叶,明朝将领戚继光就创造了类似于德法线列战术的“鸳鸯阵”、“三才阵”等先进战术,比德国早了200多年和法国。 然而,在中国封建社会,在“商通”的文化心态下,人们只相信固有的“神圣”的东西,无法认识新奇的事物。 尽管戚继光本人运用这一新策略在抗日实践中取得了巨大成就,但他仍然无法摆脱传统的“同步”思维模式。 一方面,他不敢承认这些策略具有普遍意义。 另一方面,他们又试图贬低自己。 他在总结这些策略的书中写道:“十万人才,别人无法企及,十万无用,也是一声叹息。” (《季枭新书》)

因此,直到明朝灭亡,古老的方阵和纵深战术仍然主导着中国军队的理论和作战。 戚继光创造的当时世界上最杰出的战术,却从未受到军事家应有的重视。

第二。 古长城作为军事建筑,确实利用山水之险起到了积极的防御作用。

然而,没有任何防御工事是万能的。 长城也不例外。 如果我们过于依赖长城,特别是在热兵器时代开始的时候,仍然把长城当作唯一的安全保障,那么我们必然会走向相反的方向。

但从史料来看,从秦始皇开始,历经了西汉、东汉、北魏、东魏、北齐、北周、隋、唐等十多个朝代。 、金朝等都修建和修葺了长城。 明代,长城先后修筑了18次,完成了东起山海关,西至嘉峪关,全长6700多公里的雄伟结构,使古长城达到了鼎盛时期。

长城在历史上发挥了多大的作用?

事实上,它从未起到统治者和军事家所期望的作用。 明代长城最大的作用其实就是边境警戒线,其军事防御功能也仅限于此。

历史上有很多闯关、攻破长城的例子。 明朝在其270多年的统治中几乎从未停止过修筑长城。 工程规模超过了秦始皇之后的任何一个朝代。 然而长城已经修筑了200多年,来自北方的骚扰也持续了200多年,并多次入侵京城,直接威胁到明朝的统治。 可以说,长城几乎毫无用处。

长城在历史上的作用不容忽视,但从上述情况不能看出,很多朝代的统治者没有具体分析长城的实际意义,没有正确评价长城的作用根据新形势。 我们盲目地、习惯性地将安全感完全寄托在长城上。 包括所谓的“天子卫国”政策,虽然体现了明朝君主对外防御的决心,但基本上都是以长城为防线的防御措施。 如此一来,国军的主要战略方向只能是京曲地区以及周边地区。 没有战略缓冲区可言。 已成为敌必攻、我军必守的地方。 敌我双方的目标都很明确,战局完全排除了战略机动的可能性。

长城可以给国王心理上的安慰,结果必然是你修我也修,他们也照样抄袭。 这不能不说是一种不思进取、安于现状的惰性趋同心态。 这客观上助长了被动防御思维,制约了人们的创造性思维,制约了我国军事开拓的发展。

明朝依靠长城保卫辽西,被动防守,在长城前线浪费了太多的军事资源,这让明朝本来就捉襟见肘的财政更加困难。 徐光启等人提出的火炮、火器军事改革胎死腹中,最终一事无成。 。

因此,长城不仅展现了中华民族蕴含的复兴力量,而且在一定意义上也加深了民族与世隔绝、犹豫不决的心理缺陷。

这与现代西方民族敢于冒险、冒一切风险、毁掉百余人的国家、开拓探索、锐意进取的精神形成了鲜明的对比! 曾几何时,汉朝以三十六人就敢横渡西域,唐朝的安西军队仅用不到三万士兵就镇压了整个中亚。 谁能想到,勇敢进取的中国军人在现代却如此孱弱,令人悲哀。

鸦片战争失败后,中国军事实力日渐衰落。 不思进取、随之而来的惰性心态,不能不说是最重要的原因。

甲午战争失败后,清朝最高统治者不禁发出这样的感叹:“每一代都有自己的军事制度,每一时期都有自己的军事制度,不可能用古药治疗新病,不可能住夏护冬。” (光绪《清续文献通考》)